随着六月的到来,各大网络电商的一年一度的“6.18”大促销已经悄然的拉开了帷幕,面对各个电商们集中火力的促销攻势以及花式新颖的广告文案,剁手党们还是很难直接说“NO”的,然而,狂热过后,虚假宣传、最低价等广告投诉问题也是接踵而至,又是得由谁来监管处理呢?

一、谁发布的广告 -----第三交易方平台常见的广告类型以及广告发布者的认定

目前,天猫、京东、亚马逊等主流第三方平台,仍然占据了相当部分的用户流量,网上购找平台仍然是大部分消费者的习惯,在平台上活跃着数量众多的网店,这使得第三方交易平台广告信息显得五花八门,如何确定广告发布者成为一个难题。

京东的“多快好省”、天猫的“上天猫,就购了”、唯品会“一家专门做特卖的网站”等平台整体性广告语外对于网购的你,一定不陌生吧。除此外,笔者也发现了各大平台也逐步根据其独有的品牌管理、产品模块、物流控制和客户体验等设置和推送广告,例如天猫的“喵生鲜”,京东的物流的“当日购当日达”,然而不管是模块广告,还是整体性广告,广告发布者理所当然是第三方交易平台。

网店经营者入驻第三方交易平台后,基本上拥有店铺内的包括商品名称、价格、型号、技术参数、使用性能、注意事项以及商品的图片等信息的生成、修改、删除、发布的最终的选择权,因此站网店经营者作为广告发布者的身份是毋庸置疑的。

最近,打开平台网页,是否有种平台的首页或显眼位置已经被法定节假日(如端午)、父亲节、美食、美妆等主题、某个明星或时下最热的综艺节目、电影、电视等元素形成以广告所包围的感觉?这些广告文案的发布者理所应当是第三方交易平台。而对于主题文案下的页面展示,不管是商铺整体广告还是单品促销广告,往往因为促销页面的空间限制,只能以商品名称、价格、缩略图等形式简要展示,还必须得由消费者点击商品详情链接,进入商铺才能展示具体内容,其广告发布者仍然是属于网店经营者。

除了上述广告外,还有一种大家都不陌生的广告方式就是网络平台以直邮方式向消费者发送的信息,诸如当当网的“当当直邮”、京东的邮箱推荐。笔者认为,无论是基于消费者在平台内的购物信息、浏览时长、行为分析等数据整合而推荐的某个(类)产品信息或者是直接推荐平台的近期优惠活动等信息,其广告发布者无疑是属于第三方平台。

京东的全网广告展位、首页单品展位、JD商务舱;天猫(淘宝)的直通车、砖石展位、淘宝联盟、P4P(按效果付费);亚马逊的商品推广,这些“高大上”的词语,是什么?笔者认为这虽然不是一句话能说清楚的,但是可简要概括为按位置、效果、点击量等形式计费的广告,其实质就是由第三方平台与商家签订宣传推广服务协议,由第三交易平台提供发布服务系统,按预先设置的如竞价、排位等规则,自动将广告推送至首页、热门等显著位置。在此过程中,第三方交易平台是不对广告的内容进行修改、编辑、整理,其角色更加的类似于网络链接提供者。笔者认为,虽然不可否认第三方交易平台通过此种模式实现了一定的盈利,对违法广告的发布与推广也应承担一定的过错责任,但是否是作为广告发布者主体承担相应的责任,则有待我们另行讨论。

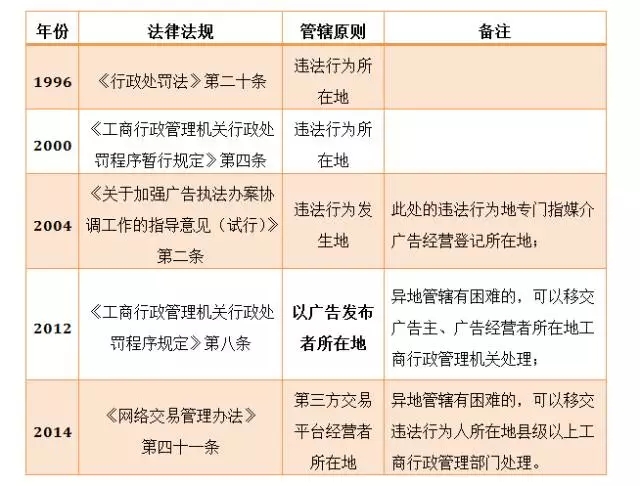

二、谁来监管更为合适? -----违法网络广告行政处罚的管辖连接点比较

1995年《广告法》颁布以来, 虽然经过了2015年的修改,但仍未对违法广告的管辖问题作出专门的规定。而作为执法部门的国家工商行政管理总局就查处广告违法行为的管辖问题中也不断地摸索操作细则,其中2012年《工商行政管理机关行政处罚程序规定》确立了“广告发布者所在地”的基本管辖原则,而2014年国家工商行政管理总局《网络交易管理办法》却又专门针对网络商品交易服务经营行为确立了“第三方交易平台经营者住所”重要管辖原则。对于同一个电商广告违法行为,却可由两个不同地区的部门管辖,面对这“打架”的局面,管辖主场到底在哪一方呢?还是得以"广告发布者所在地"作为主要管辖部门较为妥当。对此,且就简听笔者分析一二:

首先,《网络交易管理办法》主要是针对网络平台上开展的各种经营活动的行为准则与法律义务,而违法广告行为只是包括结算、物流、网站设计、信用评价、广告、知识产权等众多网络交易行为中的一种,电商广告并非交易的最终目的,而只是促进交易的有效手段之一,其行为本质更应属于《广告法》所规制广告范畴。而《工商行政管理机关行政处罚程序规定》第八条是专门针对违法广告而设置的,根据“特殊优于一般”的规范效力的比较原则,适用《行政处罚程序规定》所确定的“广告发布者所在地为主”的管辖原则似乎更为合适。

其次,《工商行政管理机关行政处罚程序规定》所确定的“广告发布者所在地”为主,符合管辖规则必须恒定而且与争议有实际联系的要求。假设位于厦门的某互联网商户发布违法广告,侵犯了北京的买家权利,却要由杭州作为“第三方交易平台所在地”管辖,与此相比,由实际联系更强、知情和执行更为便利的“广告发布者所在地”应当被认为更加合理。此外,笔者认为,《网络交易管理办法》之所以规定“第三方交易平台所在地”管辖,其背后实质是认为“第三方交易平台”对违法交易行为负有责任甚至很多情况下是出于“广告发布者”的身份,但随着互联网商业模式的创新,本文第一部分已显示出,这一认识未必能全面反映实际情况。

最后,从行政效率以及程序救济便民原则上讲,若按照《网络交易管理办法》规定了“第三方交易平台在地为主”的网络交易违法处罚管辖原则,第三方交易平台上的交易种类繁多、数量巨大,其中仅广告一项,涉及的违法主体就可能来自天南海北,均交由第三方交易平台所在地行政部门管辖,客观上工作量负担和执法成本都很大。而且,来自全国各地的网店经营者,在面临违法广告投诉和处罚时均无法在当地行政部门及司法机关展开救济程序,程序上的不便利和高成本也容易导致结果不公。

互联网对传统商业模式的颠覆和创新是巨大的,除了本文讨论的行政处罚管辖问题外,对相关诸多问题如自媒体广告、第三方交易平台上的广告主体的认定,竞价排名、推广链接、“赏金任务”是否属于《广告法》规范的广告行为的问题,都引起了广泛的讨论。虽然《互联网广告监督管理暂行办法(征求意见稿)》第十六条明确了付费搜索结果的广告性质及其可识别性的要求,但毕竟该《办法》尚未定稿,我们期待正式稿的及时通过,对相关诸多问题,包括本文讨论的行政处罚管辖问题,都能有一个明晰并且合理的规定。

作者

林浩夫 孙碧华