2018-06-05 10:29:00

一、什么是“先予仲裁”

先予仲裁之“先”,是指在双方当事人尚未实际发生权利义务争议之前,为预防纠纷,节省救济环节的程序成本,预先确定履行条款,通过仲裁机构提前仲裁,而后出具调解书或者根据要求制作裁决书。

二、“先予仲裁”效力及可执行性问题

第一,辩证看待原理问题

“先予仲裁”与一般仲裁案件相比,申请仲裁时双方当事人之间并不存在纠纷,其主要起到一种提前防控风险,及早进入执行程序的措施和通道功能,从这个角度来看,其与经过公证的赋予强制执行效力债权文书有类似之处,有关法院关于“仲裁机构行使了类似公证机关的职权”的提法确有其道理,但是非要说“先予仲裁”一定违反了诉的基本原理,与仲裁法关于仲裁的功能定位相违背,本人则认为暂不急于给出结论:仲裁是当事人合意约定、意思自治的产物,也包括法律允许范围内的规则自治,在功能和定位上仲裁制度是否仅仅只能是与诉讼“并列”;当事人赋予强制执行效力债权文书同样未经过传统纠纷解决程序但仍然依法可以成为执行依据,与之相比,“先予仲裁”是否创设了一种新的纠纷预防乃至解决机制(虽然从实证角度看来,这与《仲裁法》的立法设计和功能定位有所不同);诉的基本原理中确有“无纠纷则无救济”的提法,然而何谓“纠纷”,对纠纷预防和权利确认的需求可否通过司法救济途径得到实现则颇有争议;民事诉讼法及仲裁法均允许当事人事先约定纠纷解决的方式(而非纠纷解决的结果),然纠纷解决之方式和结果是否可以截然分开。这些问题,确实属于理论和实践中都确有争议的部分。

第二,现有条件下某些“先予仲裁”应予缓行

法律运行,除去逻辑还有经验,笔者认为,从现实情况来看,相关人民法院“叫停”执行“先予仲裁”有其合理性。

1.目前存在争议的“先予仲裁”案件主要集中于互联网小贷平台、典当公司、担保公司等类金融机构的批量放款纠纷,此类案件中借款人与出借人谈判地位往往是不平等的,特别是在借款合同均为格式合同的情形下,如何保证借款人是基于充分协商、意思自由的情形下自愿选择仲裁并约定先予仲裁的解决方式,是一个客观存在的问题。

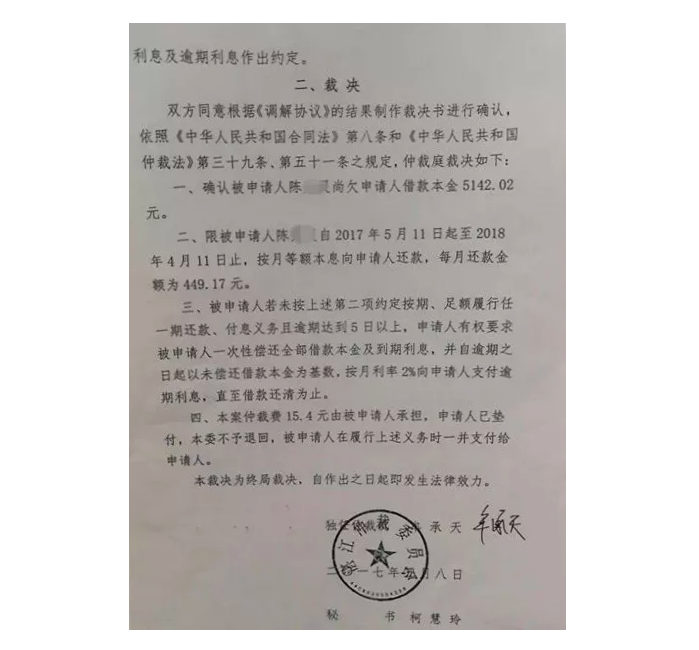

2.由于上述案件中的“先予仲裁”约定是先于纠纷形成之时,即在还款期限届满前以借款人不能还款为假设前提作出的预先裁决,仲裁机构在调解书中的实体问题上难以详尽审查,客观上难以杜绝出借人单方面滥用权利甚至提出不实仲裁请求的可能性。同时,如果将降低上述风险、查清有关履行情况的责任加诸执行法院一端,不免于“审执分离”的精神相悖,对于强制执行阶段的功能定位和制度设计也是一种破坏。目前可以看到的一例“先予仲裁”裁决书,仅规定被申请人按月等额本息的还款金额,没有明确其中本金和利息的数额或者计算方式,也没有明确违约后一次性偿还全部借款本金和利息的数额,此种裁决确实难谓“给付内容明确”,裁决的稳定性、可执行性存疑。

结论