2020-01-22 15:52:00

最高人民法院于2020年1月2日举行新闻发布会,发布《最高人民法院在关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见》(以下简称“善意文明执行意见”),《善意文明执行意见》体现了对此前一些过度执法和错误执行措施的纠偏。社会各界也纷纷关注到这一热点事件并广而告之,但在传播过程中也有“失真”和不正确的解读。最近,一篇在朋友圈疯狂被转发的微信文章赫然写着标题——《突发!最高法:单位失信,不得将法定代表人.主要负责人.实际控制人纳入失信名单(2020)》,笔者一位朋友也转发了这篇文章,但是他的评论颇为有趣,见下图:

朋友的“耿直”让笔者忍俊不禁,也发现许多人对最高人民法院的一系列执行措施的一知半解甚至是曲解,进而对《善意文明执行意见》的规定也存在着误读误判。其中,关于被执行人、失信被执行人、限制消费人员这一些概念的区别和关联,笔者此前已经撰文予以说明,有兴趣的可以点击此处链接(天衡观点 | 贾跃亭、罗永浩和王思聪,谁是“真老赖”)了解。

真正关注强制执行的“圈内人”都知道,《善意文明执行意见》绝非“出其不意”, 只是为了解决之前执行工作中存在一些“乱象”明确了一些规定并做了进一步的细化,这些规定集中体现在“严禁超标的查封和乱查封”、“严格规范失信和限制消费名单”、“适度增加变卖程序适用情形”。在此,笔者整理了《善意文明执行意见》与原有的执行规定,在对比的基础上,作出一些简单的法律评析。

一、严禁超标的的查封和乱查封

(一)《善意文明执行意见》与其他已有规定的对比

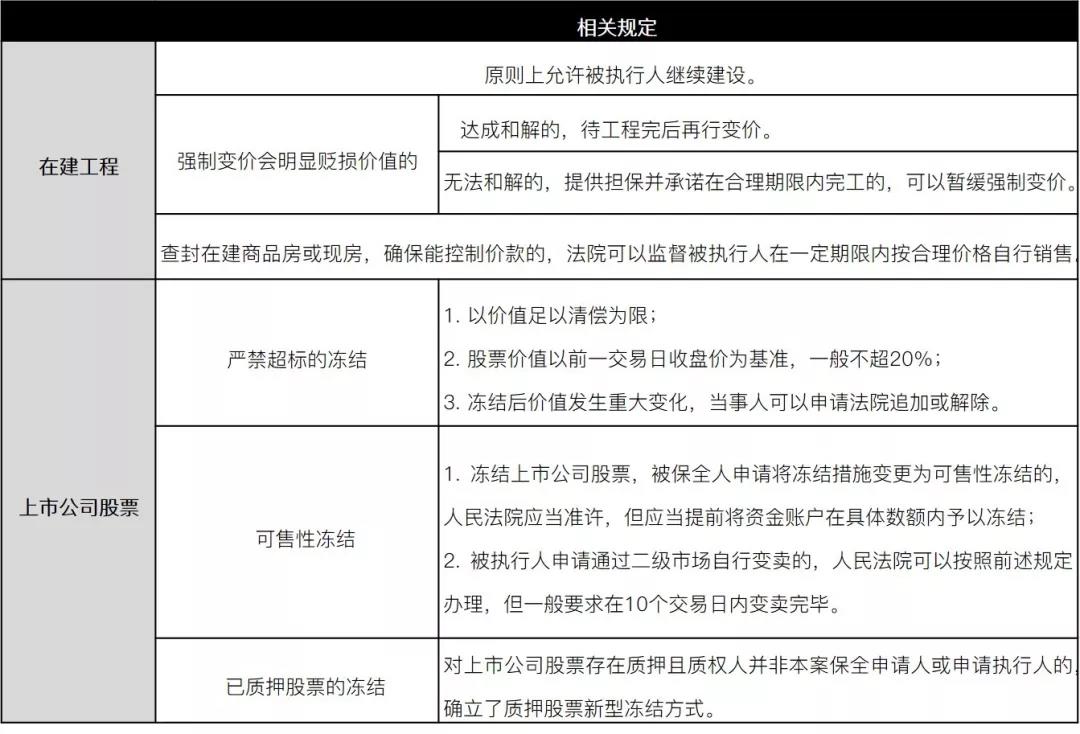

此次《善意文明执行意见》主要规定了6类财产的禁止超标的查封的要求与方法,其中大部分内容都在《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》等法规中早已有所规定。新规定主要体现在查封在建工程及上市公司股票上,具体列表如下:

上述规定在加大执行力度的同时,注意保护债权人利益和维护正常生产经营活动权益的平衡,兼顾效率与公平,更具备合理性和实效性。

(二)禁止超标的查封规定的法律评析

1.《善意文明执行意见》是对当前执行工作的“拨乱反正”

目前,在执行工作中存在不少超额查封、乱查封、恶意拍卖、随意对被执行人采取失信或限制消费措施等情况,《善意文明执行意见》对此予以纠偏。

2. 对于“超标的查封”的认定标准仍需进一步细化

《善意文明执行意见》明确了不得超标的查封,但是就如何认定超标的却并未给出具体答案。笔者发现与《善意文明执行意见》一同发布的《最高人民法院对超标查封执行措施的认定和处理的13个重要裁判观点及典型案例》中梳理了最高人民法院此前的一些具体做法:判断是否存在超标的查封,要先查明执行案件标的数额,再委托相关机构评估资产价格,最终再由执行法院在资产评估的基础上结合具体因素作出认定,在这一过程中,诸如财产自身价值、债权数量、查封轮次、查封形态、拍卖情况、优先权情况等也是重要考虑因素。

3. “善意文明”的理念应从执行阶段延伸至保全阶段

《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第四条规定:“诉讼前、诉讼中及仲裁中采取财产保全措施的,进入执行程序后,自动转为执行中的查封、扣押、冻结措施,并适用本规定第二十九条关于查封、扣押、冻结期限的规定。”保全阶段的措施往往在判决进入执行阶段后自动转化为执行措施。那么如果没有“善意文明”的保全要求,则极有可能发生超标的的保全行为,从而延续到执行阶段,与“善意文明执行”的要求背道而驰。目前对于保全阶段的异议采用的是复议的救济途径,那么法院在作出保全异议复议决定时就应当适用《善意文明执行意见》,审慎对待各类超标的查封的行为,真正将“善意文明”的执行理念贯穿始终,让每个人在法律程序中感受到公平和正义。

二、严格规范纳入失信名单和限制消费措施

(一)《善意文明执行意见》与其他已有规定的对比

《善意文明执行意见》重申了《失信名单规定》和《限制消费规定》的相关内容,包括进一步重申这两个规定的使用条件和程序、强调要畅通惩戒措施救济渠道、及时删除失信信息。特别是在公司作为被执行人的情形下,对其控股股东、法定代表人采取限制消费措施这一部分,《善意文明执行意见》考虑到该部分各地法院的执行情况较为混乱,重点做了梳理,明确了以下几点:

1.单位失信,人民法院不得将其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人等自然人纳入失信名单;

2. 单位失信,其法定代表人、主要负责人等以个人财产从事消费行为,经审查属实的,应予准许。

3. 单位失信,其法定代表人、主要负责人确因经营管理需要发生变更,申请解除对其限制消费措施的,应举证证明其并非单位的实际控制人、影响债务履行的直接责任人员。人民法院经审查准许,并对变更后的法定代表人、主要负责人依法采取限制消费措施。

4. 被限制消费的个人因本人或近亲属重大疾病就医,近亲属丧葬,以及本人执行或配合执行公务,参加外事活动或重要考试等紧急情况亟需赴外地,向人民法院申请暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施,经严格审查并经本院院长批准,可以给予其最长不超过一个月的暂时解除期间。

除此之外,《善意文明执行意见》还新增了两点规定:第一,各地法院可以根据案件具体情况,对于决定纳入失信名单或者采取限制消费措施的,给予其一至三个月的宽限期。待期限届满而被执行人仍未履行的,再发布其信息并采取相应惩戒措施。第二,全日制在校生因“校园贷”纠纷成为被执行人的,一般不得对其采取纳入失信名单或限制消费措施。最高人民法院明确要准确理解限制被执行人子女就读高收费学校的含义,其中“高收费私立学校”而非“私立学校”。

(二)严格规范失信名单和限高措施的法律评析

此次大部分关于失信名单和限高措施的规定也只是重申了原有法律规定,特别是在公司作为被执行人的情形下,对其控股股东、法定代表人采取措施这一部分,《善意文明执行意见》考虑到该部分执行情况较为混乱,重点做了梳理。笔者也曾遇到过自然人客户持股的公司被列失信,该自然人客户作为法定代表人居然也被列入了失信名单。须知,公司法人与自然人股东是彼此平等并且相互独立的责任主体,现代公司法人制度的意义就在于,公司作为拟制的法人,独立于其他的自然人,独立承担法律责任。滥用法人人格否定制度,直接将对法人施加的执行措施穿透到个人身上,是对公司制度基石的一种践踏。实践中许多执行措施并非着眼于被执行人的公司财产,而是为了让公司股东“难受”甚至“寸步难行”,以期逼迫他们以个人财产甚至融资以解决公司债务问题。这样的做法虽有“效率”,无奈与法理相悖,违背了公司制度初衷,也缺乏公平公正的法治精神。

然而,就如何证明“因私消费以个人财产实施前述高消费行为”?证明标准如何?被执行人之股东、法定代表人应向哪一部门提出?相关程序和期限如何设计?申请执行人是否可以对此提出异议甚至参与程序?法院对申请执行人的异议作出的裁定是否是终局性的?此次《善意文明执行意见》对此暂时仍处于制度空白,因此今后这一问题仍将存在并亟待解决。

三、适当增加变卖程序适用情形

(一)《善意文明执行意见》与其他已有规定的对比

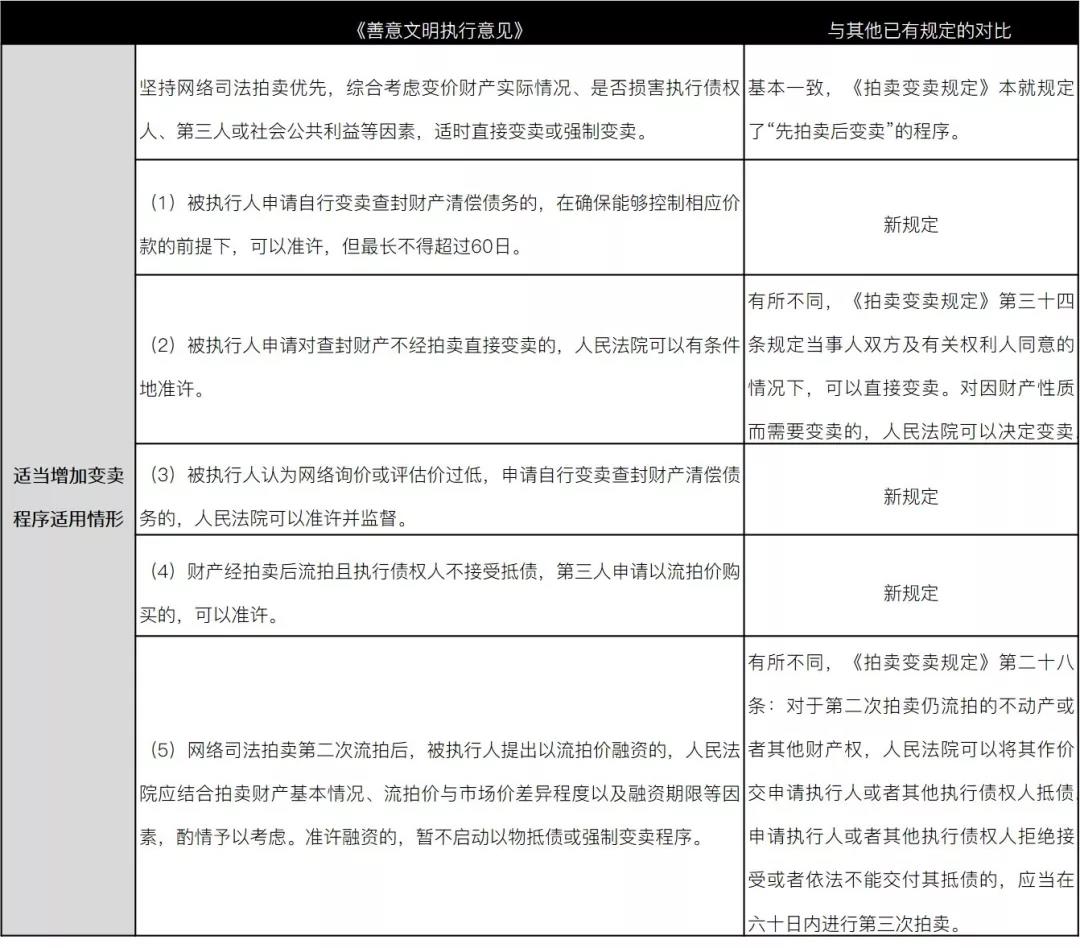

此次《善意文明执行意见》在“依法采取财产变价措施”部分规定执行中拍卖与变卖程序的相关内容,其中增加了不少变卖程序的适用情形。此次新增的内容如下表:

(二)适当增加变卖适用情形的法律评析

《拍卖变卖规定》规定“先拍卖,后变卖”,除非双方当事人同意或因物品性质原因不适合拍卖的,才会直接采用变卖形式。但《善意文明执行规定》此次增加了几个可以直接变卖的情形,笔者推测有以下几个原因:

1. 被执行人规避执行、逃避执行仍是执行工作的主要矛盾和突出问题。2020年1月2日最高人民法院召开新闻发布会,最高院执行局局长孟祥在通报《善意文明执行意见》时提到必须充分认识到严厉打击规避执行、逃避执行和抗拒执行行为,依然是执行工作的主线。因此,以网络司法拍卖为原则,加上可以直接变卖的几种情形,能够大大提高执行效率,维护债权人利益。

2. 民事执行程序是个别清偿程序,在执行程序中适当引入变卖程序并不妨害程序正义。民事执行程序接近于“个别清偿”,在执行程序中的债权人、债务人以及具体的债权都是确定的。在保证变卖不损害债权人利益的情况下,适当放开对变卖程序的限制,可以提高执行效率,加快执行案件的案结事了。

四、结语

“惟精惟一,允执厥中”指的是无论做什么事都需要精研和专一,并要注意平稳地把握中心和重点,不可偏颇。笔者认为这句话用来形容此次《善意文明执行意见》的作用再合适不过。执行是社会公平正义的最后一道防线的最后一个环节,其重点是为了实现公平正义。长期以来,部分地区法院在执行工作中操之过急、矫枉过正,导致执行工作中存在一些“乱象”,反而有损一些被执行人乃至其家属的正当利益。最高人民法院在此时及时出台《善意文明执行意见》,为今后的执行工作提出了更为严格、规范和公正的要求,为实现公平正义、提升营商环境和推进全面依法治国都有着重要的意义。