2020-02-18 10:15:00

这一切里面并不存在英雄主义,这只是诚实的问题。与鼠疫斗争的唯一方式只能是诚实。————加缪

专业人员,指具备专业技能,并依赖此类技能为生者。基于专业人员的专业性,其向社会大众提供的信息具有一定的权威性,因此就有了更高的信赖度和影响力。与一般大众相较,专业人员传播相关信息时是否应承担更多注意义务?本文从相关司法裁判出发,对专业人员传播虚假信息的裁判倾向予以考察,并就此予以反思并提出相关建议。

一、信息传播的法律规制

表达自由作为由宪法确认的一项公民基本权利,但须符合宪法框架的规范和约束。我国宪法第38条及第51条的规定,公民行使表达自由时不得侵害他人和国家的权利。另一方面,限制表达自由的只能是法律,而限制的目的只能是维护国家安全、社会秩序、他人权利与自由。具体而言,公民向社会公众传播信息时,不得实施以下行为,否则将承担相应责任。

(一)民事责任

《中华人民共和国民法总则》第一百一十条规定自然人与法人的名誉权受法律保护,若侵害自然人与法人的名誉权,依据民法总则第一百七十九条的规定承担民事责任。

(二)行政责任

《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条:有下列行为之一的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款:(一)散布谣言,谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的。

(三)刑事责任

1.《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之一第二款:编造虚假的险情、疫情、灾情、警情,在信息网络或者其他媒体上传播,或者明知是上述虚假信息,故意在信息网络或者其他媒体上传播,严重扰乱社会秩序的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。

2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第二款:编造虚假信息,或者明知是编造的虚假信息,在信息网络上散布,或者组织、指使人员在信息网络上散布,起哄闹事,造成公共秩序严重混乱的,依照刑法第二百九十三条第一款第(四)项的规定,以寻衅滋事罪定罪处罚。

3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条:编造与突发传染病疫情等灾害有关的恐怖信息,或者明知是编造的此类恐怖信息而故意传播,严重扰乱社会秩序的,依照刑法第二百九十一条之一的规定,以编造、故意传播虚假恐怖信息罪定罪处罚。

利用突发传染病疫情等灾害,制造、传播谣言,煽动分裂国家、破坏国家统一,或者煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度的,依照刑法第一百零三条第二款、第一百零五条第二款的规定,以煽动分裂国家罪或者煽动颠覆国家政权罪定罪处罚。

二、传播虚假信息的司法规制——基于专业人员传播虚假信息裁判展开

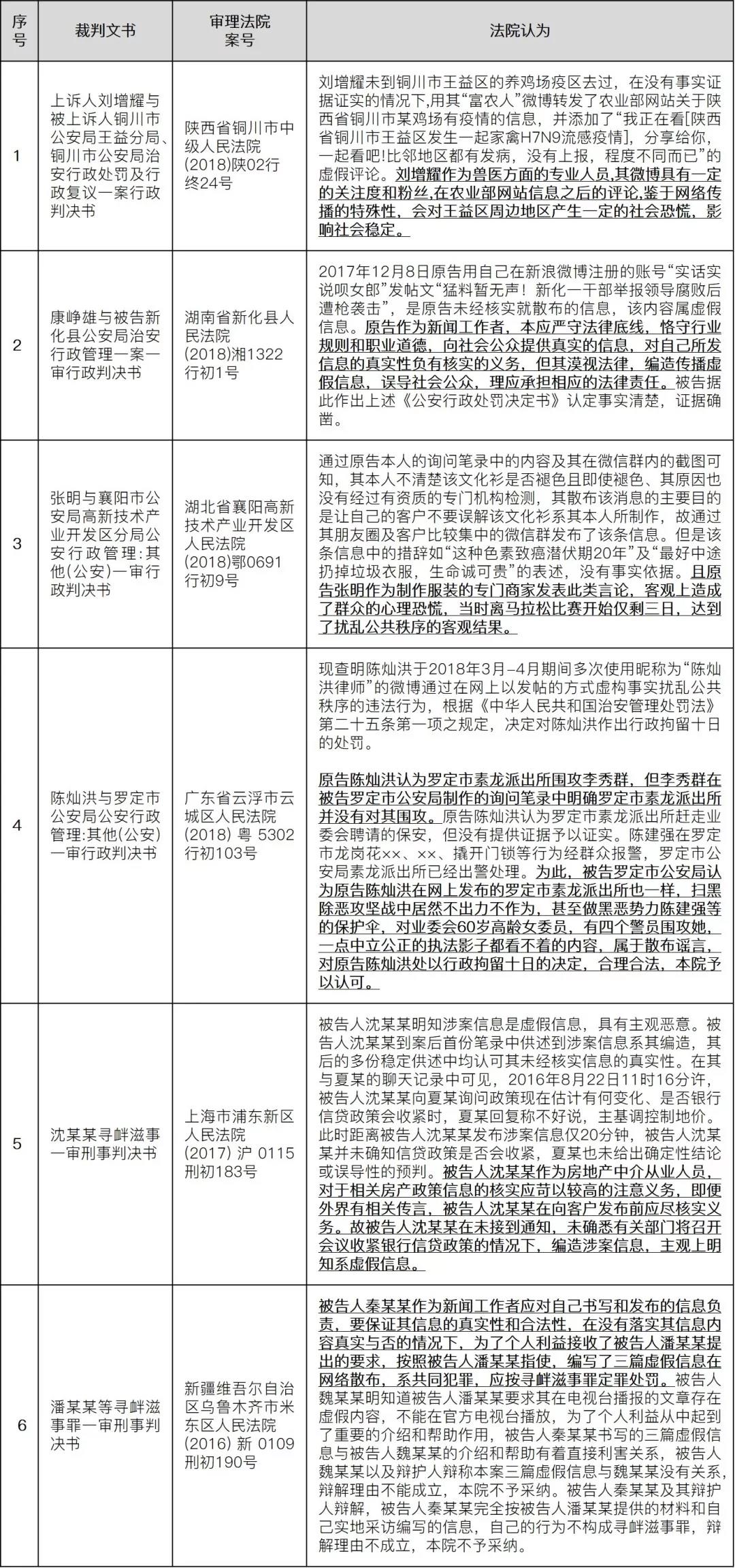

由上看出,涉及民事、行政、刑事多方面的责任,笔者从上述规定出发,查询专业人员传播虚假信息相关的裁判文书,总结其中的典型案例于下表。

根据上述案例可以看出,法院在审理专业人员传播虚假信息时有以下两个裁判倾向:

其一,专业人员往往被苛以更高的注意义务。专业人员是指受过良好的职业技术培训、拥有一定的知识技能、具备相当的文化素养以而从事专门职业的人员。他们在各自专领域有着优于普通人的强势地位,因此法律往往会要求他们在完成执业过程中对社会和公众承担比普通人更多的谨慎义务,即高度注意义务。法院往往认为专业人士在发布信息时应尽到核实义务,未经核实就将信息传播出去具备故意传播虚假信息的主观恶性。

其二,鉴于专业人员身份传播虚假信息往往造成更大的社会影响。出于人们对专业人员的信赖,专业人员的言论往往会被公众认为是权威,专业人士传播虚假信息往往更能造成社会恐慌,影响社会稳定。法院往往由此认为,专业人士的虚假言论一定程度客观上造成了社会大众的心理恐慌。

三、专业人员传播虚假信息司法裁判倾向反思

疫情期间,“吹哨人”制度又进入大众视野,2019年9月12日,国务院印发《关于加强和规范事中事后监管的指导意见》第十六条明确需建立“吹哨人”制度。“在一个健康的社会里,不仅要鼓励专业人士(包括科学家、医生、律师、工程师、会计师、建筑师等)发声,而且还要允许不同声音出现,即:必须保护好专业人士的发声权,充分发挥专业人士预警社会风险的作用。”专业人士作为在各自专领域有着优于普通人的强势地位,且在其专业领域更具权威的一群人,“吹哨人”中缺少不了他们的身影。

而依据上述,司法裁判中专业人员往往被要求更高的注意义务,若没有尽到该注意义务,其言论就很有可能被视作虚假信息。鉴于专业人员在紧急公众事件等中的积极作用,在判断专业人员传播的信息是否涉及虚假陈述,应对个体的认知程度葆有适当的宽容度。

对于专业人士是否尽到注意义务一般有三种标准。其一,主观说,以当事人实际的注意能力作为是否违反注意义务的标准。其二,客观说,社会一般人的注意标准作为是否违反注意义务的标准。其三,折衷说,将具有相同情况的某些个人的注意能力加以抽象标准化,再以其在相同或相似条件下所应承担的注意义务为标准。

主观说以每个具体专家的注意能力作为标准,司法裁判无法对每个人的认识能力做精准判断,该标准不具备操作性。客观说以社会一般人的认识作为标准,排除了人们之间的差别对待,该标准便于操作却显得刻板。而折衷说吸取主观说和客观说的长处,又避免二者的不足,即以专业人员本职业中一个合格的从业人员在相同或相似条件下所应采取的谨慎行为,对专业人员言论葆有适当宽容的同时不失客观判断。

具体而言,在判断专业人员传播信息是否虚假时应做到:其一,以专业人士的专业领域对该类行为的要求作为是否尽到注意义务的依据;其二,充分考虑客观环境,如综合考虑当时个人的认识水平和政府信息公开程度等,即考虑若当事人是由于当时认知水平的不足或是政府信息公开不足等原因,导致未尽到注意义务,且没有违背职业伦理,没有显而易见的主观恶意时,即便上述传播信息存在错误或缺陷,专业人士也不应因此受到法律追究。