2020-02-23 10:26:00

一、相关罪名

刑法当中并没有直接针对谣言的罪名,从法律规定和司法实践来看,一般人造谣、传谣主要涉及以下三个罪名:

(一) 编造、故意传播虚假恐怖信息罪

《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之一第一款规定,投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、传染病病原体等物质,或者编造爆炸威胁、生化威胁、放射威胁等恐怖信息,或者明知是编造的恐怖信息而故意传播,严重扰乱社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处五年以上有期徒刑。

(二) 编造、故意传播虚假信息罪

《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之一第二款规定,编造虚假的险情、疫情、灾情、警情,在信息网络或者其他媒体上传播,或者明知是上述虚假信息,故意在信息网络或者其他媒体上传播,严重扰乱社会秩序的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。

注:编造、故意传播虚假信息罪为《中华人民共和国刑法修正案(九)》(2015年11月1日起实施)新增罪名,在此之前,虚假的疫情属于虚假恐怖信息。也就是说,修九之后,编造虚假疫情入罪的,对应刑罚变轻。

(三) 寻衅滋事罪

《中华人民共和国刑法》第二百九十三条规定,有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:(一)随意殴打他人,情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂他人,情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释[2013]21号)第五条第二款规定,编造虚假信息,或者明知是编造的虚假信息,在信息网络上散布,或者组织、指使人员在信息网络上散布,起哄闹事,造成公共秩序严重混乱的,依照刑法第二百九十三条第一款第(四)项的规定,以寻衅滋事罪定罪处罚。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2020年2月6日发布《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》对上述规定予以重申。

二、谣言的类型

从前述刑法规定、司法解释来看,谣言被分为三类:(一)虚假恐怖信息,如爆炸威胁、生化威胁、放射威胁等;(二)虚假险情、疫情、灾情、警情;(三)其他虚假信息。以疫情时期常见的几类谣言进行举例:

1. 新型冠状病毒肺炎为生化武器引起的阴谋论——虚假恐怖信息

内蒙古通辽市科左后旗朝鲁吐镇居民满某1月26日在快手APP上发布题为“经典话题:不听的后悔一辈子”的短视频,他在视频中声称:“现在的新型冠状病毒引起的肺炎,是美国向中国使用病毒基因武器造成的”,该视频播放量达1.4万次。科左后旗公安局对满某给予行政拘留十日、并处罚款五百元的行政处罚。

2. 编造疫情数据——虚假疫情

2020年1月23日,徐某(网民“查尔斯·徐”)在微信群中不断散布“上海死亡人数超过32了”“上海死亡40,确证120疑似60,下午六点数据”信息。上海市公安局浦东分局对其处以行政拘留5日处罚。

3. 发布虚假口罩信息——其他虚假信息

2020年1月29日,张某杰与朋友苗某任到昆明市盘龙区云南顺丰速运快递点办理寄件过程中,张某杰用手机拍摄四段视频,谎称截留了从境外来昆的包裹,可下单购买,并将视频上传微信朋友圈,后被其他网友转发微博,引发大量网友关注。盘龙公安分局认为其行为构成寻衅滋事,对其给予治安拘留15日的行政处罚。

值得注意的是,将在网络上散布虚假信息归入寻衅滋事罪的行为类型存在争议,有部分学者认为网络空间秩序不属于公共秩序范畴,只有现实秩序发生紊乱时,才发生了现实的危害结果,依照危害公共秩序犯罪处罚才具备了基础。[i]笔者同意这一观点,认为司法机关应慎重将编造虚假信息的行为人以寻衅滋事罪定罪处罚。

另,如确有必要以寻衅滋事罪定罪处罚,须注意遵循罪刑相适应原则,谣言的危害性由大到小应为虚假恐怖信息>虚假险情、疫情、灾情、警情>其他虚假信息,虽寻衅滋事罪基础刑为五年以下有期徒刑,但对编造虚假信息型寻衅滋事行为的量刑必须轻于编造、故意传播虚假信息罪和编造、故意传播虚假信息罪。

三、谣言的认定

(一) 前述罪名中的“虚假信息”应做限制解释,限于没有根据的消息

“谣言”一词是一般人惯用的表述,带有贬义,而在刑法[ii]中,如前述罪名使用的是较为中性、客观的“虚假信息”。根据《现代汉语词典》,谣言是指没有根据的消息,而虚假信息则指与事实不符合的消息。二者的内涵并不完全一致,与事实不符合的消息却可能有一定根据,只是部分虚假,因此,从本身的词义来说,谣言不等于虚假信息。那么应当如何理解刑法中的虚假信息?

笔者认为,前述罪名中的“虚假信息”应做限制解释,限于没有根据的消息,即谣言的文义,而不应将不完全与事实一致的消息作为“虚假消息”论处。原因为人的认识具有局限性,没有绝对的虚假,也没有绝对的真实。人类科学正是在不断追求更加充分地认识世界中进步的,现世的真理也可能在未来被推翻。又如刑事诉讼中的事实仅指法律事实而非客观事实,也就是由法官倾向性地选择相信哪一方的说法,而不会认为能够查明绝对的真相。因此,只要行为人有一定根据,即使发布或传播的消息有部分失实,就不能认定为“虚假信息”。

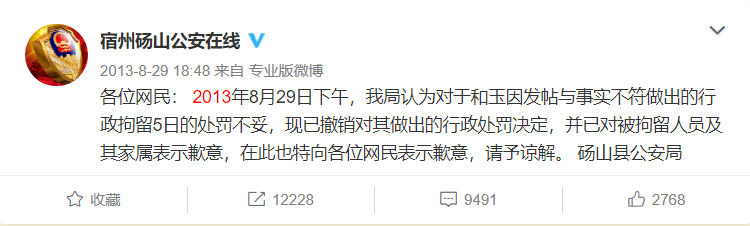

2013年的安徽砀山于和玉案,公安局撤销行政处罚的做法起到了较好的示范作用。2013年8月26日16时许,安徽省砀山境内发生两车相撞事故,造成10人死亡、5人受伤。次日,砀山县公安局发现网民于和玉利用腾讯个人微博发布“昨天下午,310国道砀山段发生车祸,死16人,婴儿也有”的信息,引起部分网民对官方发布信息的质疑,以“虚构事实扰乱公共秩序”对于和玉作出行政拘留5日的处罚。后于和玉之妻杨碧秀将丈夫被拘留一事发帖引起公众关注。砀山县公安局对此召开专题会议,研究认为“虽然于和玉有违法行为,但是对其拘留5天的处罚偏重”[iii],最终通过认证微博“宿州砀山公安在线”发布道歉微博,撤销对于和玉作出的行政处罚决定。

于和玉所发布的信息正是有一定根据——确实有严重车祸发生与人员伤亡,但部分失实——死亡人数错误,因此不应被认定为法律上的“虚假信息”。虽然砀山公安是在处罚而非违法的层面撤销处罚决定,但已有一定的进步意义。

(二) 行为人的主观心态应为故意而非过失

我国刑法遵循主客观相统一原则,除行为人客观上编造、传播虚假信息之外,还需要其主观上为故意,即认识到自己所发布、传播的信息为虚假,并意图造成严重扰乱社会秩序的危害后果。当然,大部分被抓获的行为人都会主张自己不是故意的,但从行为人的专业水平、认识能力、消息来源、发布平台等因素可以综合判断其认识到信息虚假的可能性,高概率能够认识到信息虚假时,则推定直接追求或放任危害后果的发生,认定为故意。

此外,行为人主观上应有重大恶意,如在较小范围内传播,如在亲友、工作、同学群中善意提醒,对这类虚假信息理应保持宽容态度。

三、实质标准:严重扰乱社会秩序

编造、故意传播谣言入罪应满足上述形式标准之外,均应满足实质标准,即严重扰乱社会秩序。该实质标准也是行政处罚与刑事处罚的分界线,体现了刑法的谦抑性,如一定程度上扰乱社会秩序但未达严重程度的,仅处以警告、行政拘留等行政处罚。

上述三个罪名中,最高人民法院曾出台《最高人民法院关于审理编造、故意传播虚假恐怖信息刑事案件适用法律若干问题的解释》,针对编造、故意传播虚假恐怖信息罪中的“严重扰乱社会秩序”情形进行解释:(一)致使机场、车站、码头、商场、影剧院、运动场馆等人员密集场所秩序混乱,或者采取紧急疏散措施的;(二)影响航空器、列车、船舶等大型客运交通工具正常运行的;(三)致使国家机关、学校、医院、厂矿企业等单位的工作、生产、经营、教学、科研等活动中断的;(四)造成行政村或者社区居民生活秩序严重混乱的;(五)致使公安、武警、消防、卫生检疫等职能部门采取紧急应对措施的;(六)其他严重扰乱社会秩序的。

可以看出,“严重扰乱社会秩序”的认定以行为人编造、故意传播虚假恐怖信息造成现实的公共场所、交通运输、工作、生活等社会秩序严重混乱结果为标准。有实务部门或普通民众认为按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定,以“同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上,或者被转发次数达到五百次以上的”同样作为前述编造、故意传播虚假信息类犯罪的实质标准,是错误的。

首先,罪刑法定原则要求定罪处罚应严格依照法律规定,二解释的对象分别为编造、故意传播虚假恐怖信息罪和诽谤罪,明显有别。且一个位于第六章妨害社会管理秩序罪中,一个属于第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪,侵害法益不同,构罪行为没有相当性。编造、故意传播虚假信息罪与编造、故意传播虚假恐怖信息罪为同条规定,编造虚假信息类寻衅滋事罪亦为同章节的罪名,参照其司法解释进行认定更为合理。

其次,言论在公共领域和私人领域的影响和应受限程度不同。在公共领域,自媒体和社交平台的蓬勃发展有利于公众及时了解公共事件的发生,且公众通过与政府公告、多方信息以及客观事实的交叉对比可以检验信息的真实性,即使有个人发布虚假信息也不会轻易引起大规模的恐慌进而严重扰乱社会秩序;而在私人领域,捏造或篡改损害他人名誉的事实难以检验,且虚假信息大量传播后,即使无法确认属实也会引发猜测、质疑,个人的社会评价降低,对被害人的工作、生活造成严重影响。因此,相对地,虚假信息在公共领域的入罪标准应当高于私人领域,以实害结果的发生作为实质标准。

最后,大多数虚假疫情或其他虚假信息不足以造成严重扰乱社会秩序的后果。谣言应具有具体的事实内容,非意见或质疑,主体身份或内容有一定可信度,并且与公共生活有一定关联性,否则即使虚假,也不足以导致任何实害后果。反之,正如最高人民法院指出,部分无恶意的谣言“对一定范围群体自我保护意识的提高有一定积极作用”[iv],没有刑事处罚的必要。

四、与其他犯罪的关系

除编造、传播虚假信息类罪名外,如行为同时构成其他犯罪的,想象竞合,从一重罪。举例说明,行为人在某商场内宣扬有确诊患者活动,造成大量顾客在紧急疏散时互相踩踏,数人重伤或死亡,则同时构成编造、故意传播虚假信息罪和以危险方法危害公共安全罪,因以危险方法危害公共安全罪最高刑为死刑,在最高刑为十五年有期徒刑的编造、故意传播虚假信息罪不足以评价的情况下,适用以危险方法危害公共安全罪处罚。

五、结语

疫情之下,谣言四起是另一场社会瘟疫。对疫病的恐惧,让我们轻信又害怕谣言。但谣言最大的敌人不是刑罚,而是真相。当我们趋近真相,谣言的迷雾也就随之驱散。法律治理包括刑法规制,是信息公开、媒体自律的最后屏障,在谣言未造成实害的情况下,不轻易对行为人苛以刑事处罚。

注释:

[i] 孙万怀、卢恒飞:《刑法应当理性应对网络谣言——对网络造谣司法解释的实证评估》,载《法学》2013年第11期。

[ii] 《中华人民共和国刑法》第一百零五条第二款规定的煽动颠覆国家政权罪和第三百七十八条规定的战时造谣扰乱军心罪的罪状表述中均有“造谣”一词,但一方面,两个罪名为立法之初所设立,而编造、故意传播虚假恐怖信息罪和编造、故意传播虚假信息罪分别为2001年和2015年刑法修正案新增,可以看出我国的刑法表述展现出客观化的趋势;另一方面,煽动颠覆国家政权罪和战时造谣扰乱军心罪一般人较少触犯或须在特定时期,本文主要探讨三个谣言相关的常见罪名。

[iii] 《安徽砀山警方就拘留网民致歉,已撤销处罚决定》,载http://china.eastday.com/c/20130830/u1a7629757.html,2020年2月21日访问。

[iv] 最高人民法院:《治理有关新型肺炎的谣言问题,这篇文章说清楚了!》,载https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404465698775629865,2020年2月21日访问。