2020-03-06 10:51:00

一、有限责任公司公司清算义务人的法律界定

(一) 有限责任公司清算义务人的概念及法、规梳理

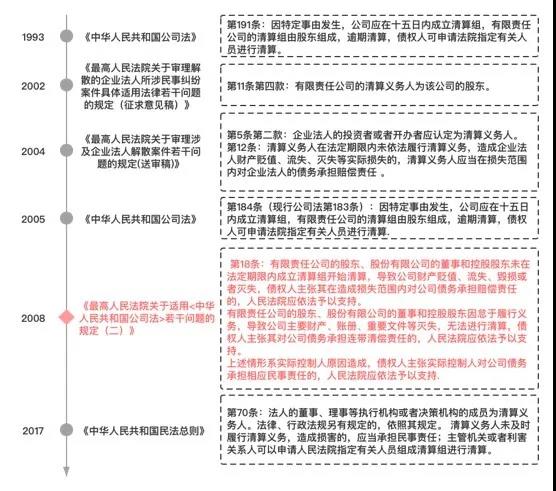

在探讨具体的有限责任公司清算义务问题之前,我们首先需要了解什么是清算义务人,在《九民纪要》颁布之前,关于有限责任公司清算义务人的法、规梳理如下:

清算义务人,指的是与公司之间存在特定法律关系而在公司解散时对公司负有依法组织清算义务,并在公司未及时清算给相关权利人造成损害时依法承担相应责任的民事主体。[1]通俗来讲,清算义务人是依照法律规定,及时启动清算程序的人。

(二) 实践与理论争点:谁才是真正的清算义务人?

正如上图所示,直至2017 年《民法总则》颁布实施后,“清算义务人”的概念才首次通过法律加以明确,认为法人的董事、理事等执行机构为法人的清算义务人。而2008年《公司法司法解释(二)》第18条虽未使用“清算义务人”这一术语,但其实质上已经对清算义务人作出了主体范围的限定,即有限责任公司的全体股东为公司的清算义务人。以上两个法条对于同一概念作出完全不同的范围界定,引发了理论界和实践方面的激烈探讨。在《民法总则》作为上位法、新法的同时,《公司法司法解释(二)》又属于商事特别法的司法解释。因此,对于二者的冲突并无法简单地依据法律适用原则进行评断,进而产生以下三种观点[2]:

第一种:有限责任公司的清算义务人是公司董事,而非全体股东。《民法总则》已明文规定,有限责任公司的清算义务人是公司董事、理事等执行机构或决策机构,与公司中的权力机构,即股东组成的“股东会”有明显区别。并且公司董事更了解公司的治理情况,对其附加清算义务也符合公司治理规则。此外,《民法总则》在效力位阶上亦高于司法解释,因此应当认定董事为清算义务人。

第二种:据我国现状,无论如何不能将股东排除在清算义务人之外。如果规定只有董事是清算义务人,那么实践中还会出现事实董事的问题,即有的股东没有董事身份,但却以股东身份直接负责公司经营,那这种人是不是不应该排除在清算义务人之外?

第三种:由于《民法总则》第70条具备除外条款,即“法律、行政法规另有规定的,从其规定。”虽然《公司法》第183条对清算义务人的问题没有明确规定,而《公司法司法解释(二)》第18条已经对此作出了规定,目前宜暂按司法解释来确定清算义务人。

以上观点均有其道理,无法让人偏废一言。在《九民纪要》出台后,虽然并未将该问题纳入纪要内容作出明确规定,但最高院民二庭法官在九民纪要的相关讲堂及民二庭编著的《全国法院民商事审判工作会议纪要理解与适用》一书中均表明倾向适用第三种观点。原因在于《民法总则》中的除外条款规定实际说明立法者已经考虑将该问题留待于即将修订的《公司法》中解决,为了避免对该问题作出的解释与修改后的《公司法》不一致,且考虑到社会效果与法律效果的统一,仍应按照《公司法司法解释(二)》的规定认定全体股东为有限责任公司的清算义务人。

(三) 大胆预测:有限责任公司董事在一定条件下或将成为未来的清算义务人

就当下的有限责任公司治理形式而言,与2008年《公司法司法解释(二)》颁布时已经发生了较大变化。从10年前的“家族企业、兄弟公司”到现如今的“大众创业、万众创新”足以体现惯有思维下有限责任公司的“重人合,轻资合”正在慢慢往“重资合”的方向靠拢。而且随着社会分工的细化和公司经营管理的专业化与技术化,也不可能每一个股东都能胜任公司的经营管理工作。伴随着市场化的深入,公司的所有权与经营权逐渐产生分离,部分公司的经营管理权会慢慢转由董事等管理层掌握,而非由全体股东管理。而且董事会作为公司的执行机构和决策机构,本来就负有实施股东会决议的法定职权和义务,董事作为日常经营管理的人员,也更易发现公司出现的解散事由并根据现实进行应对。将实际参与公司经营的董事界定为公司的清算义务人,或许将更加全面地保障债权人和股东的合法权利。

就当下的民商审判的法律制度而言,“重穿透式审判,防外观主义滥用”正在被倡导。纵观整个《九民纪要》,内容上是对各个民商板块中的主要疑难问题做出不同的规定,但这些规定背后传达的是审判理念的一致性,即如引言所述:“准确把握外观主义的适用边界,避免泛化和滥用”、“通过穿透式审判思维,查明当事人的真实意思,探求真实法律关系”。具体到公司清算义务板块而言,最高院已经意识到将全体股东作为有限责任公司清算义务人有待商榷,特别对于从未参与公司经营管理、缺乏组织清算能力的股东来说有失公允。而2017年出台的《民法总则》更是早早地认识到将公司董事作为有限责任公司的清算义务人是具备合理之处和可行性的。并且从目前公开的《民法典(草案)》来看,亦沿用了《民法总则》第70条关于清算义务人的规定。

综上,笔者认为现阶段将有限责任公司的全体股东界定为清算义务人是基于法律实施的稳定性及社会效果考虑的,同时具备一定的等待《公司法》修改的无奈。伴随着穿透式审判思维的深入,在当下企业管理中逐渐获得实权的公司董事或许将成为新的清算义务人,需承担怠于清算的法定责任。

二、《九民纪要》施行前,公司清算义务人清算责任的认定和争点

(一)《公司法司法解释(二)》第18条的立法背景

《公司法司法解释(二)》出台以前,我国《公司法》只规定了清算人在清算过程中应当履行的法律责任,却未规定清算义务人不履行“启动清算”时的法律后果。由此导致清算义务人即使怠于启动清算程序,也鲜有承担责任的案例,进一步引发了公司在被吊销之后逃废债务、不愿清算的社会乱象。因此,《公司法司法解释(二)》用增加清算义务人不作为成本的方式迫使其选择作为,在清算义务人不进行清算时,可通过将其清算责任向财产责任转化的方式达到督促其依法清算和规范法人退出行为的目的,同时,实现对公司解散清算中债权人利益的保护。[3]从该表达之中我们也可以知悉最高院在设立《公司法司法解释(二)》第18条规则之时为了应对较为严峻的僵尸企业现状,侧重保护债权人的利益,倒逼公司股东履行清算义务。

(二)《公司法司法解释(二)》第18条运行过程中的常见司法争点

可以说《公司法司法解释(二)》第18条在颁布之后确实在一定程度上起到了督促公司及时进行清算的积极效果,但是该条文在司法实践之中又引发了极大的适用争议,常见的争议如下:

1.“无法清算”的举证责任分配问题

清算义务人承担连带清偿责任的一个结果要件是“公司重要财务资料灭失,无法清算”,然而实践中对于该事实是由债权人举证,还是由清算义务人举证,存在认识和处理上的差异。

对于债权人而言,其并不参与公司内部的经营管理,难以获取债务公司的财务资料用以证明该公司已经无法清算。而无法清算作为一种消极事实,本身即存在一定的证明难度。因此有的人民法院会依据公平原则和诚实信用原则,综合当事人举证能力等因素在该问题上分配举证责任,认为:无法清算作为一种消极事实,如清算义务人不能提供充分反证证明公司可以清算的,则推定无法清算事实成立,应当承担无法清算导致的连带清偿责任。[4]

与前述观点相反,也有人民法院认为并无相关法律规定“无法清算”的举证责任应当倒置于清算义务人举证,故仍应坚持“谁主张,谁举证”的举证原则,债权人负有证明被清算企业存在无法清算事实的举证义务,无法证明该事实的,应当依法驳回其诉讼请求。[5]

2.怠于履行清算义务导致无法清算的因果关系举证责任分配问题

学理和实践中,通常把《公司法司法解释(二)》第18条第二款理解为清算义务人怠于履行清算义务而引发的侵权责任,其成立的要件之一是清算义务人怠于履行清算义务的行为与导致公司无法进行清算的结果之间存在因果关系。实践中,该因果关系的举证问题同样存在着认识和处理上的差异。

有的人民法院坚持了传统的一般侵权责任的举证责任分配机制,即由受害人(债权人)对侵权责任发生的要件事实包括过错、行为、损失、因果关系等均承担举证责任,若赔偿请求人无法举证或举证不力则驳回诉讼请求。[6]

另一部分人民法院基于诉辨双方举证能力差异和保护债权人利益的角度对传统的侵权举证责任分配作出了变通处理,认为《公司法司法解释(二)》第18条的规定旨在惩治股东等以不履行组织清算义务等方式逃废债务,并暗示在正常的清算程序下债权人的债权将获得充分满足,鉴于此,怠于履行清算责任与不能清偿债务之间被推定为有因果关系,怠于履行的行为本身具备过错。若清算义务人不能反证没有过错或没有因果关系,则应当承担侵权责任。

3.诉讼时效的适用问题

《九民纪要》出台以前,相关法律和司法解释对该清算义务人的连带清偿责任是否适用诉讼时效、如何适用均无明确规定,导致实践中判例出现不统一。

有的法院认为《公司法司法解释(二)》第18条第2款规定并非债权请求权,故不应当适用诉讼时效。[7]

在认为《公司法司法解释(二)》第18条第2款规定是债权请求权,应当适用诉讼时效的法院中,又出现两派观点。一部分法院认为诉讼时效期间应当自公司债权人知道或者应当知道公司无法进行清算之日起计算。[8]另一部分则认为应当从公司出现解散清算事由满15日后开始计算。[9]

三、《九民纪要》出台后,公司清算义务人清算责任的回调与厘清

最高院在《九民纪要》清算义务板块中作出说明:“实践中出现的“职业债权人”,从其他债权人处大批量超低价收购僵尸企业的“陈年旧账”后,对僵尸企业提起强制清算申请,并在获得人民法院“无法进行清算”的认定后,根据《公司法司法解释(二)》第18条第2款的规定请求公司股东连带清偿公司债务。”为了避免不适当地扩大股东的清算责任,最高院决定通过《九民纪要》对司法裁判进行指导。从前述《公司法司法解释(二)》第18条的立法背景中可以发现,该司解二18条实际上落脚于解散清算乱象下的重典治乱。而《九民纪要》14、15、16条则是对公司清算义务人清算责任的厘清和回调。具体内容分为以下三块:

1.怠于履行清算义务的认定

首先,从《九民纪要》的文义表达来看,清算义务指的仅是启动清算程序的义务,包括在程序启动之后应当妥善保管供以清算的公司财务资料。其次,“怠于履行”指的是消极的不作为行为,主观上可故意(如故意拖延启动清算程序、故意毁损公司财务资料)可过失(如因法律知识欠缺,不知公司应当在解散之后进行清算)。因此,对于清算义务人而言,其可以主张自己已经积极地启动了清算程序,以证明自己主观上不存过错,无需担责。但就实际适用的角度而言,是否存在主观的过错需要客观的证据用以证明,而《九民纪要》并未言明应当由谁承担怠于履行清算义务的举证责任。我们认为,根据“谁主张,谁举证”的原则,债权人应当对“怠于履行义务”负有初步的举证义务,而清算义务人自然可以通过举证证明自己已经积极履行清算义务来抗辩。

小股东能够举证证明其既不是公司董事会、监事会成员,也没有选派人员担任该机关成员,且从未参与公司经营管理,应当认定其不构成“怠于履行义务”,无需担责。《九民纪要》这一规定的法理基础是股东有限责任制度,在股东并未滥用股东有限责任和法人独立地位的情形下无需突破法人的“面纱”进行追责。该条款本应属于“重点治乱”背景下对股东担责的厘清和回调,但从目前有限责任公司的管理体系而言,只有极少数股东能够同时满足这三项严苛条件。

2.因果关系的抗辩

《公司法司法解释(二)》第18条第2款从文义理解上看,清算责任产生的前提应当是怠于履行清算义务的行为“导致”公司无法清算。换言之,从该条文在法律适用上本就需行为与结果之间存在因果关系为前提。该理解从侵权责任的法理而言亦不存在争议。故《九民纪要》认为有限责任公司的股东举证证明其“怠于履行义务”的消极不作为与“公司主要财产、账册、重要文件等灭失,无法进行清算”的结果之间没有因果关系的,不应当承担连带清偿责任。

在公司股东能够据因果关系进行抗辩的语境下,根据侵权责任举证的一般规则,我们认为债权人在实际的诉讼过程中需承担较重的举证责任,包括①证明公司股东的存在怠于清算的行为;②证明债务公司已经陷入无法清算的损害后果;③损害结果与可归责行为之间存在因果关系。怠于清算的行为可以通过与法定的清算时间进行对比得出,但无法清算的法律后果对于债权人而言基本不可能在一个损害赔偿之诉中进行举证证明。有鉴于此,最高院认为理论上,债权人可以直接依据《公司法司解(二)》第18条第2款请求股东承担连带清偿责任,而无需以先行申请强制清算为前置程序。但是,若债权人能够先行在强制清算之诉中获得人民法院类似“公司主要财产、账册、重要文件灭失,无法进行清算”的终结裁定时,将拟补债权人的举证能力不足问题,增大胜诉几率。

3.诉讼时效期间

关于《公司法司法解释(二)》第18条第2款诉讼时效的问题直到全国法院民商事审判会议开完后,最高院内部仍然存在争议。由此导致刘贵祥专委在会议中所述的时效期间与《九民纪要》正式稿修订后的时效期间仍存不同,足以见其争议之大。《九民纪要》正式稿最终将会议讲话内容中的“自债权人知道或者应当知道公司法定清算事由出现之日的第16日起开始起算”改为“自公司债权人知道或者应当知道公司无法进行清算之日起计算”。最高院经研究认为,诉讼时效的适用对象是民事实体法上的请求权,欲行使请求权,则需请求权已成立。[10]换言之,公司债权人根据司解二18条第二款提起索赔诉讼时,其权利受损的时间应当是其知道或者应当知道“公司主要财产、账册、重要文件灭失,无法进行清算”之时。从此时起,债权人的债权请求权方成立,亦受到诉讼时效期间的约束。而公司法定清算事由出现后的第16日,只代表公司股东怠于启动清算程序,并不代表公司已经无法清算、股东需要承担赔偿责任,对应的债权请求权并不因此而产生。因此,最高院以《九民纪要》的形式对前述问题作出明确规定,从而定纷止争解决争议。

四、新规确立后的影响与实践指引

(一) 《九民纪要》相关规则确立后的影响

从规定的层级而言,《九民纪要》并非法律法规,也不是司法解释,亦不能直接引用于案件审判。但人民法院可以在却能够在审判中参照纪要内容进行说理。而《九民纪要》规定的正是多年来民商审判实务中出现的争议难点和法律空白。所以毫无疑问地,《九民纪要》中的内容和精神将在未来一段时间内主导民商疑难案件的审判实践。

具体到本次对《公司法司法解释(二)》第18条第二款的规定细化和明确,可以看出从最高院是通过侵权责任的构成要件来限制部分股东的清算责任,体现对小股东的保护。但侧面也是在提醒有限责任公司的股东在法定清算事由出现后,应当采取积极措施履行清算义务,并对公司主要财产、账册、重要文件等材料进行妥善保管。而对于破产清算行业的职业债权人而言,在往后穿透式审判的辐射下,通过低价购买大量不良资产并借清算程序追责至股东的难度亦将大幅增加。

(二) 从司法导向看如何维护各方主体权益

1.如何维护债权人权益

在债权人对公司股东提起索赔诉讼前,应当注意以下几方面内容:①及时向法院申请对债务公司启动清算程序,获取“无财产可供执行”的终本裁定;②及时了解债务公司的解散、清算、破产程序进展,在诉讼时效之内及时提起追责诉讼;③调取工商内档,获取债务公司股东的任职情况,确定追责主体;④收集债务公司经营信息,确定债务公司尚有清算可能。

2.如何维护小股东权益

小股东在公司出现运营困境或债权人提起索赔诉讼前,应当注意以下几方面内容:①行使股东知情权,及时获悉公司经营、解散、财务的相关信息;②公司解散事宜发生,评估公司的资产负债情况:若资不抵债、财务情况混乱且无法主导公司清算的启动的,应当以书面函件方式建议公司启动清算程序;无法启动的,应当以股东身份申请法院进入强制清算程序或者委托律师进行清算;③获取加盖公章的董事、监事的名单、职责等信息,将自身排除于公司管理层之外;

3.如何维护大股东权益

大股东在公司运营过程中或因怠于履行清算义务被起诉后,应当注意以下问题:①实际经营过程中,确保财务账册、会计资料合法合规,可供清算;②关注名下公司年检、税务缴交情况,查明是否有被吊销、撤销、责令关闭的情况;③解散事由发生时,评估公司管理情况,若公司控制权尚在,启动灵活的自行清算程序,若公司已经陷入僵局,则可申请法院启动强制清算程序;④若不愿清算公司,则可以“消除”解散事由,比如通过修改公司章程、股东会决议使公司继续存续,被工商部门吊销、撤销的公司可以提起行政诉讼;⑤诉讼过程中,提供证据证明公司尚能启动清算程序,或证明公司无法清算的结果与并非由于股东怠于清算所造成。

注释:

·注1、注3参见《最高人民法院关于公司法司法解释(一)、(二)理解与适用》,最高人民法院民事审判第二庭编著

·注2、注10参见《全国法院民商事审判工作会议纪要理解与适用》,最高人民法院民事审判第二庭编著

·注4详见山东省高院的中闻集团济南印务有限公司与山东黄金集团有限公司、山东省企业集团海外发展促进会等清算责任纠纷再审民事判决书【案号:(2013)鲁民提字第239号】、上海市一中院的上海兴舟设备安装公司诉上海美罗医药有限公司股东损害公司债权人利益责任纠纷一案【案号:(2012)沪一中民四(商)终字第496号】

·注5详见江苏省高级人民法院无锡方舟自动车辆厂与天津市迈凯轮电动车有限公司买卖合同纠纷一案申诉复查民事裁定书【案号:(2013)苏商申字第592号】、浙江省高级人民法院绍兴县恒吉针纺织品有限公司与王森尉、陶金林等再审复查与审判监督民事裁定书【案号:(2013)浙民申字第634号】

·注6详见上海市徐汇区人民法院上海某有限公司与丁某、周某清算责任纠纷案【案号:(2012)徐民二(商)初字第252号】、杭州市中级人民法院广东粤财资产管理有限公司、叶士泓股东损害公司债权人利益责任纠纷二审民事判决书【案号:(2018)浙01民终1052号】

·注7详见上海市青浦区人民法院邳州市天合板材批发中心与上海浦西建筑工程有限公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任赔偿纠纷一案【案号:(2009)青民二(商)初字第265号】

·注8详见最高人民法院(2014)民二他字第16号答复

·注9详见天津市高级人民法院厦门卓信成投资有限责任公司、东京物产株式会社股东损害公司债权人利益责任纠纷二审民事判决书【案号(2017)津民终325号】案件、最高人民法院厦门卓信成投资有限责任公司、东京物产株式会社股东损害公司债权人利益责任纠纷再审审查与审判监督民事裁定书【案号:(2018)最高法民申2137号】