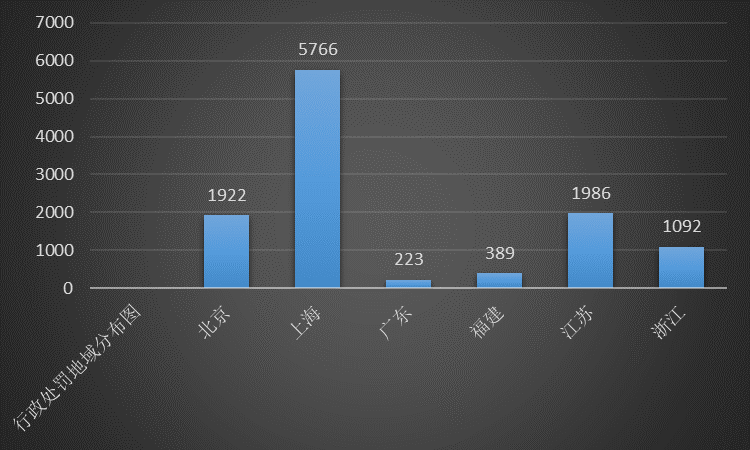

据网上公布的行政处罚文书统计,修订后的《广告法》自2015年9月1日以来,行政机关对于违反《广告法》的行政处罚出现了激增的态势,并保持了整体持续上升的趋势。而且,其是经济活跃的长三角地区,沿海地区的行政处罚数量居全国前列,单从2019年看,北京、上海、福建、广东、浙江、江苏等是明显的高发区。

(特别说明:因行政处罚网上公开数据较少,我们所采集到的可能仅是其中的一小部分[1])

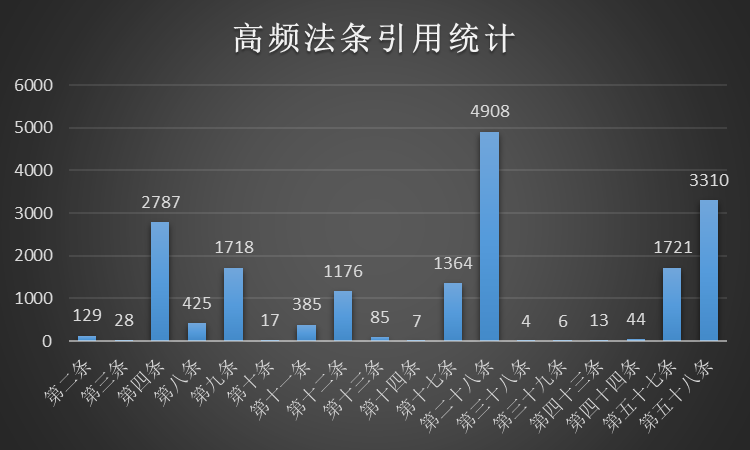

行政处罚引用频率最高的是第二十八条,其次是第五十八条,接下来是第四条、第五十七条、第九条、第十七条、第十二条、第八条、第二条。(说明:以2018、2019年为统计基础)

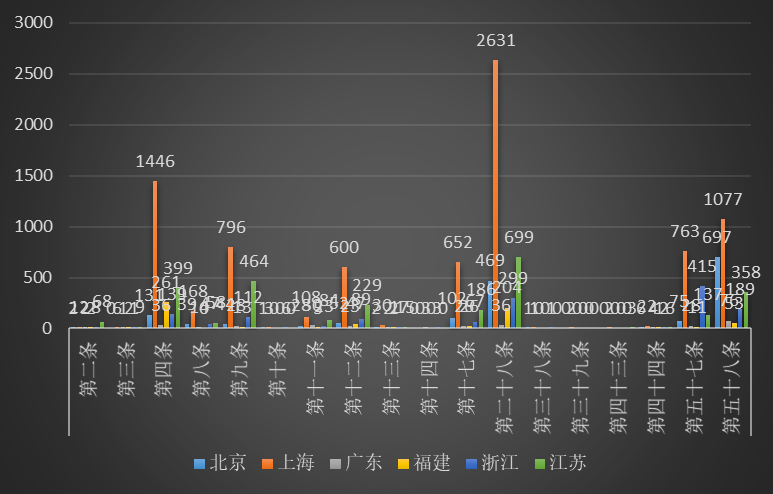

各地对《广告法》适用处罚有着不同的情况,其中第五十七条和第五十八条,各地均引用较多;第十二条和第九条,上海、江苏引用较多;北京、广东、福建三地引用各法条几乎处于相对均匀的分布。浙江尤其偏爱第二十七条和第四条。

《广告法》行政处罚高频被引用法条条文内容表:

| 第二条 |

在中华人民共和国境内,商品经营者或者服务提供者通过一定媒介和形式直接或者间接地介绍自己所推销的商品或者服务的商业广告活动,适用本法。

本法所称广告主,是指为推销商品或者服务,自行或者委托他人设计、制作、发布广告的自然人、法人或者其他组织。

本法所称广告经营者,是指接受委托提供广告设计、制作、代理服务的自然人、法人或者其他组织。

本法所称广告发布者,是指为广告主或者广告主委托的广告经营者发布广告的自然人、法人或者其他组织。

本法所称广告代言人,是指广告主以外的,在广告中以自己的名义或者形象对商品、服务作推荐、证明的自然人、法人或者其他组织。 |

| 第三条 |

广告应当真实、合法,以健康的表现形式表达广告内容,符合社会主义精神文明建设和弘扬中华民族优秀传统文化的要求。 |

| 第四条 |

广告不得含有虚假或者引人误解的内容,不得欺骗、误导消费者。

广告主应当对广告内容的真实性负责。 |

| 第八条 |

广告中对商品的性能、功能、产地、用途、质量、成分、价格、生产者、有效期限、允诺等或者对服务的内容、提供者、形式、质量、价格、允诺等有表示的,应当准确、清楚、明白。

广告中表明推销的商品或者服务附带赠送的,应当明示所附带赠送商品或者服务的品种、规格、数量、期限和方式。

法律、行政法规规定广告中应当明示的内容,应当显著、清晰表示。 |

| 第九条 |

广告不得有下列情形:

(一)使用或者变相使用中华人民共和国的国旗、国歌、国徽,军旗、军歌、军徽;

(二)使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或者形象;

(三)使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语;

(四)损害国家的尊严或者利益,泄露国家秘密;

(五)妨碍社会安定,损害社会公共利益;

(六)危害人身、财产安全,泄露个人隐私;

(七)妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚;

(八)含有淫秽、色情、赌博、迷信、恐怖、暴力的内容;

(九)含有民族、种族、宗教、性别歧视的内容;

(十)妨碍环境、自然资源或者文化遗产保护;

(十一)法律、行政法规规定禁止的其他情形。 |

| 第十条 |

广告不得损害未成年人和残疾人的身心健康。 |

| 第十一条 |

广告内容涉及的事项需要取得行政许可的,应当与许可的内容相符合。

广告使用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语等引证内容的,应当真实、准确,并表明出处。引证内容有适用范围和有效期限的,应当明确表示。 |

| 第十二条 |

广告中涉及专利产品或者专利方法的,应当标明专利号和专利种类。

未取得专利权的,不得在广告中谎称取得专利权。

禁止使用未授予专利权的专利申请和已经终止、撤销、无效的专利作广告。 |

| 第十三条 |

广告不得贬低其他生产经营者的商品或者服务。 |

| 第十四条 |

广告应当具有可识别性,能够使消费者辨明其为广告。

大众传播媒介不得以新闻报道形式变相发布广告。通过大众传播媒介发布的广告应当显著标明“广告”,与其他非广告信息相区别,不得使消费者产生误解。

广播电台、电视台发布广告,应当遵守国务院有关部门关于时长、方式的规定,并应当对广告时长作出明显提示。 |

| 第十七条 |

除医疗、药品、医疗器械广告外,禁止其他任何广告涉及疾病治疗功能,并不得使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语。 |

| 第二十八条 |

广告以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的,构成虚假广告。

广告有下列情形之一的,为虚假广告:

(一)商品或者服务不存在的;

(二)商品的性能、功能、产地、用途、质量、规格、成分、价格、生产者、有效期限、销售状况、曾获荣誉等信息,或者服务的内容、提供者、形式、质量、价格、销售状况、曾获荣誉等信息,以及与商品或者服务有关的允诺等信息与实际情况不符,对购买行为有实质性影响的;

(三)使用虚构、伪造或者无法验证的科研成果、统计资料、调查结果、文摘、引用语等信息作证明材料的;

(四)虚构使用商品或者接受服务的效果的;

(五)以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的其他情形。 |

| 第三十八条 |

广告代言人在广告中对商品、服务作推荐、证明,应当依据事实,符合本法和有关法律、行政法规规定,并不得为其未使用过的商品或者未接受过的服务作推荐、证明。

不得利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人。

对在虚假广告中作推荐、证明受到行政处罚未满三年的自然人、法人或者其他组织,不得利用其作为广告代言人。 |

| 第三十九条 |

不得在中小学校、幼儿园内开展广告活动,不得利用中小学生和幼儿的教材、教辅材料、练习册、文具、教具、校服、校车等发布或者变相发布广告,但公益广告除外。 |

| 第四十三条 |

任何单位或者个人未经当事人同意或者请求,不得向其住宅、交通工具等发送广告,也不得以电子信息方式向其发送广告。

以电子信息方式发送广告的,应当明示发送者的真实身份和联系方式,并向接收者提供拒绝继续接收的方式。 |

| 第四十四条 |

利用互联网从事广告活动,适用本法的各项规定。

利用互联网发布、发送广告,不得影响用户正常使用网络。在互联网页面以弹出等形式发布的广告,应当显著标明关闭标志,确保一键关闭。 |

| 第五十七条 |

有下列行为之一的,由市场监督管理部门责令停止发布广告,对广告主处二十万元以上一百万元以下的罚款,情节严重的,并可以吊销营业执照,由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请;对广告经营者、广告发布者,由市场监督管理部门没收广告费用,处二十万元以上一百万元以下的罚款,情节严重的,并可以吊销营业执照、吊销广告发布登记证件:

(一)发布有本法第九条、第十条规定的禁止情形的广告的;

(二)违反本法第十五条规定发布处方药广告、药品类易制毒化学品广告、戒毒治疗的医疗器械和治疗方法广告的;

(三)违反本法第二十条规定,发布声称全部或者部分替代母乳的婴儿乳制品、饮料和其他食品广告的;

(四)违反本法第二十二条规定发布烟草广告的;

(五)违反本法第三十七条规定,利用广告推销禁止生产、销售的产品或者提供的服务,或者禁止发布广告的商品或者服务的;

(六)违反本法第四十条第一款规定,在针对未成年人的大众传播媒介上发布医疗、药品、保健食品、医疗器械、化妆品、酒类、美容广告,以及不利于未成年人身心健康的网络游戏广告的。 |

- 第二条

虽然第二条被引用的概率不高,但是该条其实特别重要,对于“广告”的范围进行了界定。从该条的内容看,只要涉及到“

介绍自己所推销的商品或者服务的”,都会落入《广告法》调整范畴,不管是间接还是直接,也不论是在何种媒体以何种形式。可以说,《广告法》调整的内容范围相当的宽泛。例如:大众媒体在一些专栏中介绍相关商品和服务的内容;淘宝店铺的商品介绍;公司网站上关于企业、产品的介绍;微信公众号中的推文,网络宣传中的软文、客户评价、产品手册;电子邮件;发送给客户的短信息等均属于广告。

- 第四条和第二十八条

这两条都是针对广告真实性的规定,也是处罚引用最多的条文。

第四条以正面的形式强调广告的真实性,第二十八条以清单的方式列举了虚假广告的形式。

实践中,关于是否违反该两个条款主要从如下两个维度判断:

首先,企业的产品和服务的例证或者相关描述,得有客观的数据或者资料可证明,简言之“可证实”。

其次,不得对使用效果做出保证。对于多种因素促成的某种结果或者效果,不能仅以产品具有某种功能就做出效果保证。

- 第十二条

知识产权在某种程度上是决定企业发展的重要因素,很多企业也会以知识产权作为产品和服务的亮点进行宣传。根据第十二条规定,若宣传的产品或服务涉及到知识产权的均应当详细的标注知识产权的字号;未取得专利的产品,不应当虚构。在企业的产品手册、网页信息中,有一些产品属于正在申请专利的过程中,就已经标明取得专利或者写成“专利产品”。在我们查阅的行政处罚文书中,未正确表述专利情况也是被处罚较多的情形。

- 第九条

第九条的重头戏是第三款。在此之前,先来看一下第七、八款的内容,这两款从正反两个维度,要求广告语要符合善良风俗和良好秩序。这个一般不会触犯。目前检索到的典型例子广告界段子手“杜蕾斯”的案例。杜蕾斯与喜茶在4月19日联合发布广告“今夜一滴都不许剩”“满足你的每一张嘴”被上海市工商局认定该广告含有淫秽、色情内容、违背社会良好风尚,予以罚款。

第三款不得使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语的规定,因此也是我们重点分析的条款。该款在《广告法》修订稿刚公布时就引起广泛讨论,虽然第三款只列举了三个词语,但是,并不是意味着只有“国家级”、“最高级”、“最佳”这三个词语不能使用,而是绝对化用语的禁止。我们发现《广告法》虽然实施了一段时间,但是广告中的绝对化用语还是没有绝迹。“全网价格最低”、“国家级项目平台”等见诸于各种宣传中。

在这几年的行政执法中,绝对化用语是行政处罚主要情形之一,有必要进行深入分析。

首先,《

广告法》

第九条第(三)项使用了“等”,从立法技术上看,该项并非穷尽式列举,而是具有开放性,其他与“国家级”、“最高级”、“最佳”三个用语语义相同或者具有同等效果的,都属于《

广告法》禁止的绝对化用语。

其次,从文义来看,《

广告法》

第九条第(三)项列举的用语均是指某种程度或者级别最高的极限化描述,且该类描述通常没有客观的评判或衡量标准,既难以证实,也难以证伪。比如“国家级”,在缺乏国家有关部门组织评定的情况下,难以认定什么样的商品或服务属于“国家级”;“最高级”和“最佳”也难以客观评判。据此,如果确实有客观证据验证真实性的极限化表达,是可以使用的。

再次,《广告法》第十三条规定:“广告不得贬低其他生产经营者的商品或者服务。”在有证据支撑的绝对化用语的情形下,也应注意是否存在不正当地贬低了同类商品或者服务的效果。

此外,绝对化用语的处罚往往还与是否误导消费者存在直接关联性,因此,要避免被认定为虚假广告。因此,在使用绝对化用语时应往“可以证实”的目标进行自我检查。

综合上述分析,绝对化用语并非绝对禁止使用,而是应当根据具体语义、语境及可能产生的效果等进行综合分析判断。一般来说,以下情形中使用绝对化用语可视情况予以豁免:

(1)表达企业愿景。比如“争创世界第一”、“致力于成为消费者最喜爱的品牌”等,此类表述只是表达了企业某种追求目标或愿景,通常不具有误导性,也不具有贬低同类商品或服务的效果,不属于禁止使用的情形。

(2)自我分级比较。比如手机产品宣传“使用本公司最新研发的芯片”,汽车厂商将同款产品分为“标准版、豪华版、顶配版”并进行宣传等,此类表述只是对企业自身产品的分级与比较,不具有贬低同类商品或服务的可能性,因此也不属于禁止情形。

(3)固定用语。比如关于绿茶国家标准中的“特级”,“国家级经济开发区”等,此类表述系相关法律法规、国家或行业标准的固定用语,可以使用。

(4)能被验证其真实性的用语。比如 “产自中国最大的淡水湖”、“XX年度XX领域销量第一”中的“首款”、“最大”、“第一”等用语均指向清晰,且可以被客观证据验证其真伪,只要有客观证据支持,且不具有误导性,允许使用。如果缺乏客观证据支持或具有误导性,除了违反绝对化用语之外,还会被认定为“虚假广告”,进行相应处罚。

附件:高频踩坑词语自查表:

(1)以下涉及“最”字的词语慎用:如:

最、最佳、最具、最赚、最优、最优秀、最好、最大、最大程度、最高、最高级、最高端、最奢侈、最低、最低级、最低价、最便宜、史上最低价、最流行、最受欢迎、最时尚、最聚拢、最符合、最舒适、最先、最先进、最先进科学、最先进、最先享受、最后、最后一波、最新、最新技术、最新科学等。

(2)以下涉及“一”字的词语慎用,如:

第一、中国第一、全网第一、销量第一、排名第一、唯一、第一品牌、NO.1、TOP.1、独一无二、全国第一、一流、仅一次(一款)等。

(3)以下涉及“级”与“极”字的词语慎用,如:

国家级、国家级产品、全球级、世界级、宇宙级、顶级、顶尖、尖端、顶尖工艺、顶级享受、高级、极品、极佳(绝佳、绝对)、终极、极致等。

(4)以下涉及“首”与“国”字的词语慎用,如:

首个、首选、独家、独家配方、首发、全国首发、首家、全网首家、全国首家、首次、首款、全国销量冠军、国家级产品、国家(国家免检)、国家领导人、填补国内空白、中国驰名商标(除非有证据证明)、国际品质。

- 以下涉及品牌修饰的词语慎用,如:

大牌、金牌、名牌、王牌、领袖品牌、世界领先、遥遥领先、领导者、缔造者、创领品牌、领先上市、巨星、著名、掌门人、至尊、巅峰、奢侈、领袖、之王、王者、冠军、史无前例、前无古人、永久、万能、祖传、特效、无敌、纯天然、100%、风向标等。