21世纪是互联网的世纪,新近出台的民法典及时回应了互联网时代的社会关切,被称为最具互联网精神的一部法典。其中,《民法典》对《合同法》、《电子商务法》及《电子签名法》等关涉电子合同的条款进行再落实。特别地,《民法典》对电子合同的形式要件、实质要件及争议热点进行确认和再发展,但同时也存在不足之处。接下来,笔者将《民法典》对电子合同的规定拆分为系列文章,分别为:形式要件篇、实质要件篇、争议热点篇及合规设计篇,陆续在公号推送,抛砖引玉,期待能引起专家学者共同探讨。

本篇为系列文章第二篇:实质要件篇之邀约与承诺

一、法律对“要约/承诺”的规定

在《民法典》尚未出台之前,只有满足“要约”与“承诺”的要件,合同才能正式订立。

[1]所谓的“要约”是指“希望和他人订立合同的意思表示,该意思表示应当符合下列规定:(一)内容具体确定;(二)表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示约束。”

[2]所谓的“承诺”是指“受要约人同意要约的意思表示。”

[3]然而,随着科学技术的迅猛发展,人工智能,脑机技术开始出现并有蓬勃发展之势。可以预见,在不久的将来,合同的缔结可能难以再单纯适用“要约”与“承诺”的要件。退一步说,即使是当下,有些合同的缔结也很难说符合“要约”与“承诺”的要件,譬如说自动贩售机。鉴此,《民法典》第262条开创性地规定:“当事人订立合同,可以采取要约、承诺方式或者其他方式。”用“其他方式”作为兜底条款,以便应对未来的不确定性。

二、互联网世界“要约/承诺”的作出方式

虽然《民法典》第262条对合同缔结的方式作出开创性的规定,但就目前而言,互联网世界缔结合同的方式绝大部分仍属于“要约/承诺”的方式。那么,线上“要约/承诺”的作出方式究竟是如何操作的呢?

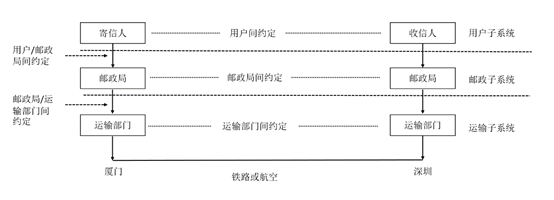

实际上,线上“要约/承诺”的作出方式与邮局寄送信件的方式相似。举例来说,寄信人打算在厦门邮件一封信件给深圳的朋友,一般的邮局寄信操作为:首先是由寄信人写好信件,作出要约行为,再将信件装入信封,向邮政局投递;其次,邮政局A收到寄信人的信件后,将信件分类挑拣,再发给运输部门A,运输部门A运输至收件人所在地的运输部门B,运输部门B再将收到的信件送至邮政局B。最后由邮政局将信件寄送给收件人,收件人收到信件后再按照上述流程反向操作,以向寄信人作出承诺。

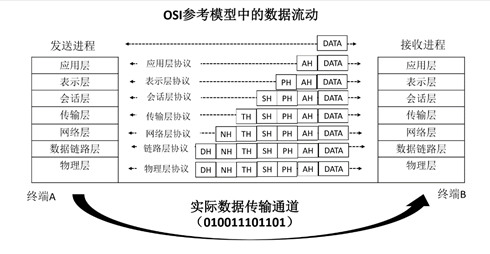

跟上面的图表类似,线上“要约/承诺”的作出方式为:用户A拟发送一封邮件给用户B,那么用户A写好邮件后,拟向用户B发出要约。首先邮件会从用户A电脑的应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层和物理层层层传送,再从物理层通过信道等传送至用户B的物理层,再从物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层传送至应用层,最后用户B在接收到要约后再反向操作,向用户A作出承诺:

三、互联网世界“要约/承诺”存在的问题

正如前述所述,线上“要约/承诺”的作出方式与邮局寄送信件的方式相似,因此邮局寄送信件在“要约/承诺”中存在的问题,例如,寄送地址或者信件内容被恶意篡改事件,互联网世界也会遭遇。

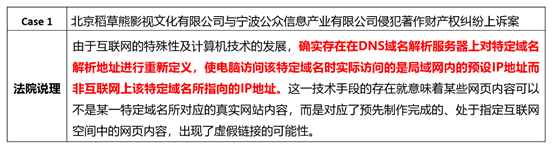

(一)寄送地址被恶意篡改事件:DNS协议问题

一般而言,用户A如果想把邮件发送给用户B,首先需要知道用户B的IP地址。由于IP地址较为难记,因此互联网世界赋予IP地址以域名代替,如同真名和笔名的关系:“金庸”为笔名(互联网世界对应为:域名),“查良镛”为真名(互联网世界对应为:IP)。在互联网世界,用户A在获取用户B的地址时,一般只能获取域名,要解析出IP地址,还需要靠DNS域名解析协议协助。但实际中出现,DNS协议可以人为操作,使域名解析出的地址为自己想要的假地址,例如“金庸”(域名)本应解析出“查良镛”(真名),但靠人为操作,可以解析成“六神磊磊”(假名)。该作法将使得用户A发送的要约无法到达用户B,合同无法缔结。

由于DNS协议可以解析出假IP,因此在实务中,即使是公证处作出的公证文书,也不一定具有合法性。因为如果公证书使用当事人的电脑,并且未作清洁性检测等,便无法检视出当事人电脑有无人为更改DNS协议,如果当事人已更改了DNS协议,使IP地址对应到当事人虚设的侵权网站,此时公证处的公证背书,反而是助纣为虐。

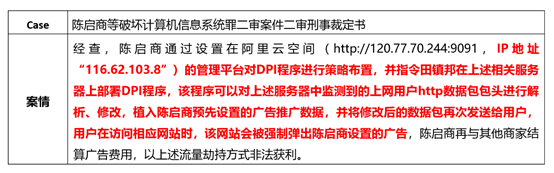

(二)信件内容被恶意篡改事件:HTTP协议问题

一般而言,寄送信件都需要信封,如果没有信封,意味着信件内容一览无遗,并且很容易被人为更改信件内容,使寄件人发出的要约已不再是原本意思,合同无法缔结成功。该类问题在互联网世界经常遭遇,又称“HTTP协议”。所谓的HTTP协议,指未加密的超文本传输协议,正如没有信封的信件。使用HTTP协议传送要约,在传输过程中很容易被劫持,更改原要约事项,并植入恶意广告或者虚假消息,使得受要约人接收错误信息。

实际上,目前大多数互联网企业已认识到HTTP协议存在的风险,主动升级该协议,对其进行加密处理,为其加上了“信封”。现在大多数网站,使用的传输协议不再是HTTP协议,而是有加密功能的HTTPS协议。

四、互联网世界“要约/承诺”问题的解决方法

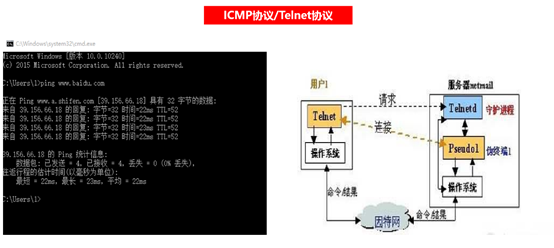

互联网世界不是完美无缺的,线上“要约/承诺”的作出机制存在不足之处,但同时也存在解决的方法,比如ICMP协议和Telnet协议可以检测用户A的要约发出后,受要约人(用户B)能否顺利接收。

所谓的ICMP协议,可以测试要约发出后,用户A和用户B之间的传输路径是否正常,是否存在假的IP地址,用户A与用户B的距离远近等问题。

所谓的Telnet协议,则可以远程操控用户B的终端程序,以验证用户B是否为真实的受要约人。

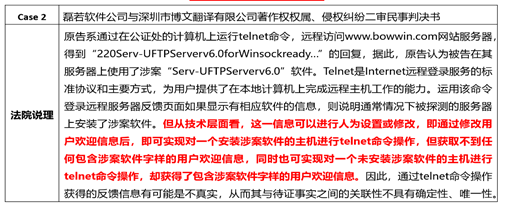

其中Telnet协议常常被互联网巨头用于检测是否有侵权方未经授权便使用自己的软件产品:

虽然Telnet协议可以通过远程登录用户终端查看第三方是否存在侵犯自身知识产权的行为,但受限于证据较为单薄,且Telnet协议也有可能被人为篡改,因此倘若没有其他证据已形成完整的证据链,单靠Telnet协议取得的证据,证明第三方侵权被法院支持的可能性较弱。

五、总结

综上所述,《民法典》未出台前,只有满足“要约”与“承诺”的要件,合同才能正式订立。《民法典》第262条开创性地规定:“当事人订立合同,可以采取要约、承诺方式或者其他方式。”用“其他方式”作为兜底条款,以便应对未来的不确定性。

但实际上,当前互联网世界缔结合同的方式主要仍采用“要约/承诺”的方式,并且这种方式跟线上邮局投递邮件存在常见的问题,即投递地址或信件内容有可能被人为地恶意篡改。采用ICMP协议和Telnet协议在一定程度上有利于解决被恶意篡改的问题。

[1] 《合同法》第13条规定:“当事人订立合同,采取要约、承诺方式。”