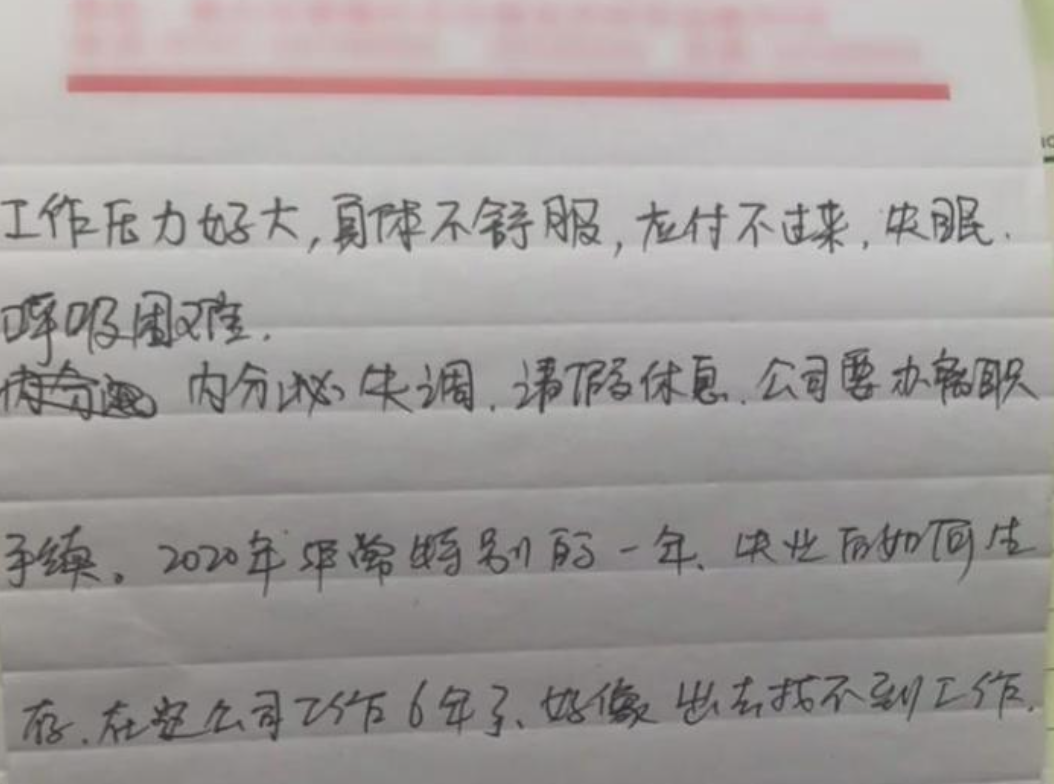

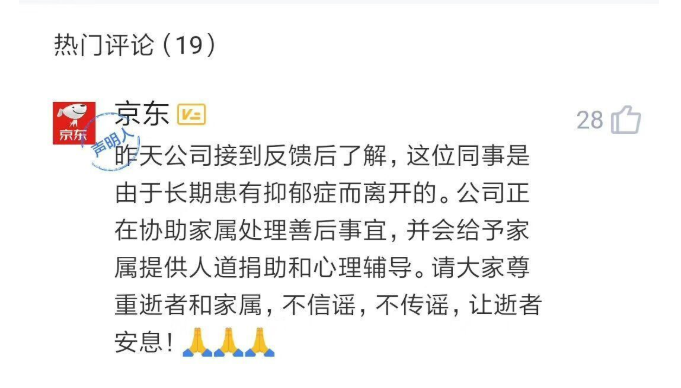

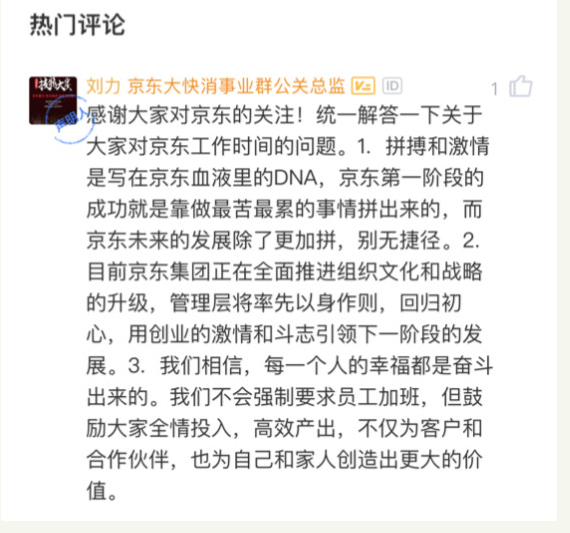

近年来,“富士康员工N连跳”、“顺丰快递员工吃安眠药”“京东员工自杀”“拼多多员工猝死”“拼多多员工跳楼自杀”“

现实版樊胜美‘洛洛’意外死亡”等话题一经爆出,都直接冲上了各大平台的热搜榜单。对于这些逝去的生命,我们尤为感到惋惜,这些事件的深层次原因诸多媒体均进行了充分的挖掘和反思,在此我们就不过多的讨论,笔者注意到了在“富士康员工N连跳”、“京东员工自杀”等事件中往往是家属、员工主动爆料,公司在网上引爆后才引起公关应对,而“洛洛”事件却是公司高管主动需求新闻媒介,让纠纷走到大众的视野,而且不曾引发对公司的负面消息。本文为此针对员工意外死亡,从法律与人文的视角,对公司责任、赔付、危机应对等内容加以展开分析,为公司“有理”“有温度”的公关提供一定借鉴:

一、员工意外死亡公司有没有责任?

1、员工上班时间自杀或猝死,是不是工伤?

《工伤保险条例》第十六条规定“......有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤:......(三)自残或者自杀的。”据此如果员工属于自杀的,即不能认定为工伤。

《工伤保险条例》第十五条规定职工有下列情形之一的,视同工伤:(一)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的。通常理解,“工作时间和工作岗位”应当是指单位规定的上班时间和上班地点,然而司法实践中,员工在非工作时间和非工作岗位死亡的,往往因员工的猝死与工作量大、过度劳累有着千丝万缕的关联,但是否应被认定为工伤却存在不同的结果。随着最高人民法院的(2017)最高法行申6467号一案的公布,员工在家加班猝死属于工伤也逐渐成为主流观点。在(2017)最高法行申6467号中,最高法认为

职工为了单位的利益,在家加班工作期间,也应当属于“工作时间和工作岗位”。主要理由是:第一,根据《工伤保险条例》第一条规定,制定和实施该条例的目的在于对“因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿”。因此,理解“工作时间和工作岗位”,首先应当要看职工是否为了单位的利益从事本职工作。在单位规定的工作时间和地点突发疾病死亡视为工伤,为了单位的利益,将工作带回家,占用个人时间继续工作,期间突发疾病死亡,其权利更应当受到保护,只有这样理解,才符合倾斜保护职工权利的工伤认定立法目的。第二,《工伤保险条例》第十四条第(一)、(二)、(三)项认定工伤时的法定条件是“工作时间和工作场所”,而第十五条视为工伤时使用的是“工作时间和工作岗位”,相对于“工作场所”而言,

“工作岗位”强调更多的不是工作的处所和位置,而是岗位职责、工作任务。职工在家加班工作,就是为了完成岗位职责,当然应当属于第十五条规定的“工作时间和工作岗位”。第三,视为工伤是法律规范对工伤认定的扩大保护,的确不宜将其范围再进一步做扩大理解。但是,应当注意的是,第十五条将“工作场所”替换为“工作岗位”,本身就是法律规范对工作地点范围的进一步拓展,

将“工作岗位”理解为包括在家加班工作,是对法律条文正常理解,不是扩大解释。在职工发病和死亡是否发生在工作时间、工作岗位上缺乏相关证据证明、难以确定的情况下,根据工伤认定倾向性保护职工合法权益的原则,

应当作出有利于职工的肯定性事实推定,而非否定性的事实认定。

2、公司是否要承担侵权责任或其他责任?

如果员工并不是因为工作原因自杀或意外死亡,那么公司无须承担任何责任,如“洛洛”案件中,根据导报的内容可推知是家庭原因导致,但近几年引发较大舆论关注的一般是员工自杀前采用“微博”“微信”“遗书”“纸条”等方式强烈控诉公司存在种种剥削、强迫加班等不良问题,那么就要仔细的分析

员工的死亡与公司的行为是否具有直接的因果关系。比如在佛山员工死亡事件中,员工因公司拒绝批假而想不开自杀,这种情况并没有威胁到员工人身安全,那员工的死亡与公司无关。而对于长期加班的员工突然猝死,目前,

法院一般会认定员工猝死的起因虽然是源于患者身体内部原因,引发猝死的原因亦与员工个人身体及心理素质、日常生活安排等多重因素有关,具有多因一果性和一定的偶然性,但公司长时间内安排过多的工作内容以及高强度、高压力的作业,无法排除长时间的加班与员工猝死之间存在因果关系,因此公司需要承担一定的次要责任。由此可见,公司对于员工的猝死负有一定的举证责任,即只要不能排除公司的过错行为与员工猝死存在因果关系,公司就要承担一定的责任。

3、公司是否需要支付死亡抚恤待遇?

《中华人民共和国社会保险法》第十七条规定,参加基本养老保险的个人,因病或者非因工死亡的,其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金;在未达到法定退休年龄时因病或者非因工致残完全丧失劳动能力的,可以领取病残津贴。所需资金从基本养老保险基金中支付。参照《全国总工会劳动保险部劳动保险问题解答》第六十八条的规定,因家庭纠纷和其他生活问题而自杀者,可比照劳动保险条例第十四条非因工死亡的规定处理。如果公司已依法为员工缴纳了基本养老保险,则员工非因公的死亡待遇资金从基本养老保险基金中支付,如果公司未缴纳社会保险费,则死亡待遇费用得由公司承担。

二、公司购买雇主责任险还是团体意外险?

笔者注意到“洛洛”事件中,公司为员工购买了雇主责任险,并将理赔的六万元补偿给了洛洛的家属。笔者感慨这家公司买保险买对了!同样是买保险,有的公司却买了团体意外险,出事后才知道公司并不是保险金的领取对象。笔者就此向各位普及下雇主责任险和团体意外险的区别:

| 项目 |

雇主责任险 |

团体意外险 |

| 承保对象和保障范围 |

雇主责任,所[陈姆妹1] 雇佣的员工在受雇期间从事保险单所载明的与被保险人的业务有关的工作,因遭受意外事故而受伤、残疾、死亡,或患有与职业相关的疾病,根据法律或雇佣合同应由被保险人承担的医药费用及经济赔偿责任,包括应支出的诉讼费用,由保险公司在规定的赔偿限额内负责赔偿。 |

雇员的生命或身体。常见保障项目仅死亡,伤残与医药费,只局限医药费用且必须是社保范围内用药及检查项目。

|

| 受益人 |

受益人是雇主,保险公司的理赔款支付给雇主。 |

受益人是雇员,保险公司的理赔款支付给雇员。 |

| 性质 |

雇主应当承担的赔偿责任由保险公司代为承担,是雇主风险的转嫁。 |

公司给予雇员的福利,保险公司向雇员赔付后,不能免除雇主的赔偿责任。 |

雇主责任险虽能转嫁公司的风险,但是费用相对较高,且近年来对于员工意外死亡的理赔条件也越来越严格,一般是限定在与雇主责任相关的意外伤亡,另笔者较为疑惑的是“洛洛”是下班后被江水卷走的意外死亡,其公司却可获得雇主责任险理赔,然而由于只是新闻报道,笔者并无法得知保险公司理赔的具体依据。但实践中却大量存在员工加班后回家猝死,保险公司以不属于雇主责任险赔偿范围拒赔的纠纷,此种情况下,公司对于员工的赔付应当谨慎处理,减少出于人道主义的先行赔付,建议待法院判决确认公司是否有责任及承担多少比例的责任的情况下再行支付(当然,此过程不意味着拒绝处理或拖延处理,而应向员工家属表态是法律程序的需要,尽量取得家属的理解),否则可能导致无法向保险公司追偿的问题。

三、为避免抑郁症员工在公司出事,如何妥善处理抑郁症员工?

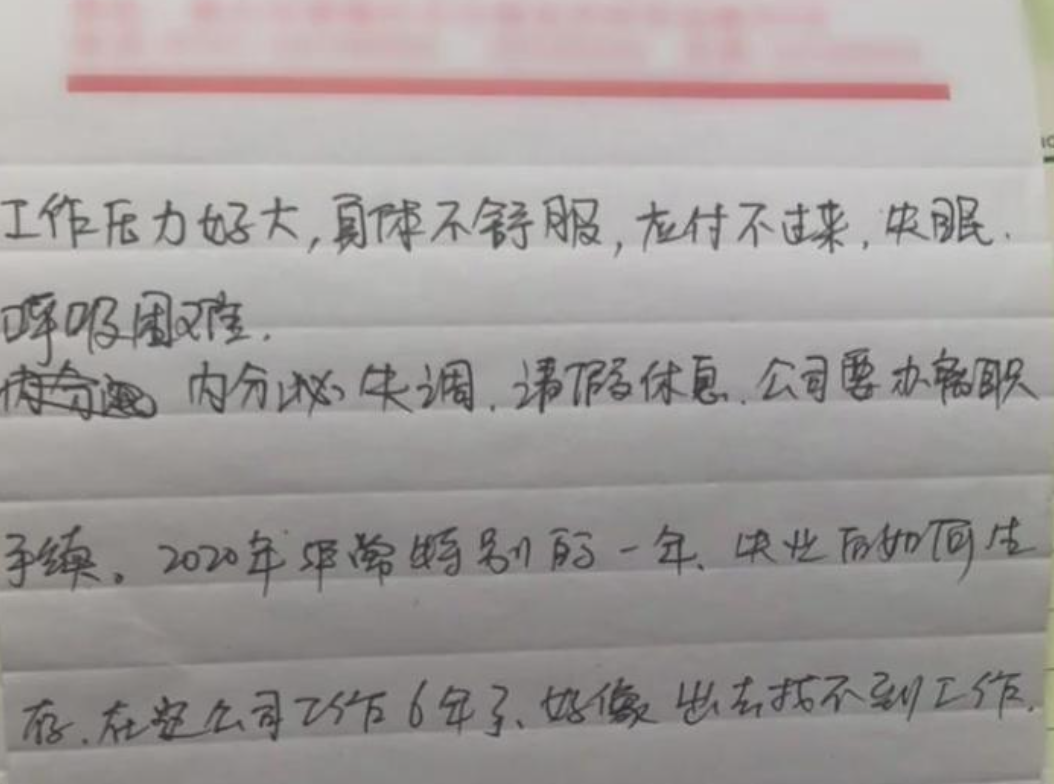

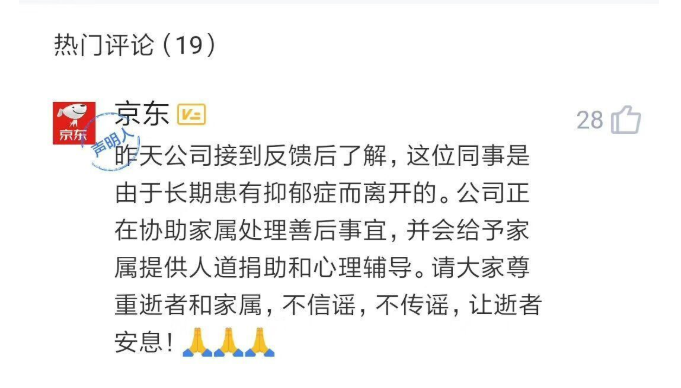

很多情况员工自杀事件发生后,经调查才发现员工患有抑郁症,抑郁症也已然成为公司人事的烫手山芋。抑郁症又称抑郁障碍,以显著而持久的心境低落为主要临床特征,是心境障碍的主要类型,一般认定为属于精神性疾病。员工是否患有抑郁症应当由专业的医疗机构做出鉴定结论,而不是公司凭借员工的日常行为表现加以评判和断定(京东员工自杀事件中,对外公关并未有确凿证据)。目前,抑郁症并不符合因工作原因遭受身体损害的情形,同时,国内职业病的范畴也并未包括精神类疾病,因此员工患有抑郁症不属于工伤的范畴。

许多公司担心抑郁症员工在公司自杀或做出其他极端事件,公司想要提前解除劳动关系,规避公司责任。但是,对于抑郁症员工的劳动关系的处理问题应慎之又慎。首先,需要做到劳动法律法规的合规要求。根据《公司职工患病或非因工负伤医疗期规定》第三条规定:“公司职工因患病或非因工负伤,需要停止工作医疗时,根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限,给予三个月到二十四个月的医疗期。”《劳动部关于贯彻〈公司职工患病或非因工负伤医疗期规定〉的通知》(劳部发〔1995〕236号)规定:“对某些患特殊疾病(如癌症、精神病、瘫痪等)的职工,在24个月内尚不能痊愈的,经公司和劳动主管部门批准,可以适当延长医疗期。”一般来说,只要劳动者提供了医院出具的病假建议单和相关证明,公司就必须准假。但是公司是否不根据实际工作年限、在本单位工作年限计算医疗期,一律直接给予员工24个月的医疗,在各地的司法裁判存在较大争议。其次,需要注意员工的心理动态,通知家属共同协助处理。公司并不是初步做到合法解除就完事了,员工患有抑郁症的情况下,再让员工接受失业的打击,难免会做出一些极端的事情,因此建议尽量先通知家属,在取得家属一致意见的情况下,在家属参与陪同的情况下办理离职手续,必要时支付一定的补偿金或赔偿金。最后,防患于未然。人事在日常管理中需要尝试从员工的情绪、行为、身体状况等方面观察员工,有能力的公司也可以时常对员工进行心理培训或创建心理咨询室。

四、如何应对员工意外死亡的公关危机?

1、反应要迅速,提高对公关的重视性。俗话说“好事不出门,坏事传千里”,危机公关的黄金处理时间一般是24小时之内,真实、准确的内容如无法第一时间有效传播到公众,那么就容易被负面的情绪、报道所带偏。因此,在出事后,要第一时间站出来“发声”,而不是默默的采取一系列措施,而放任言论的无限扩散。

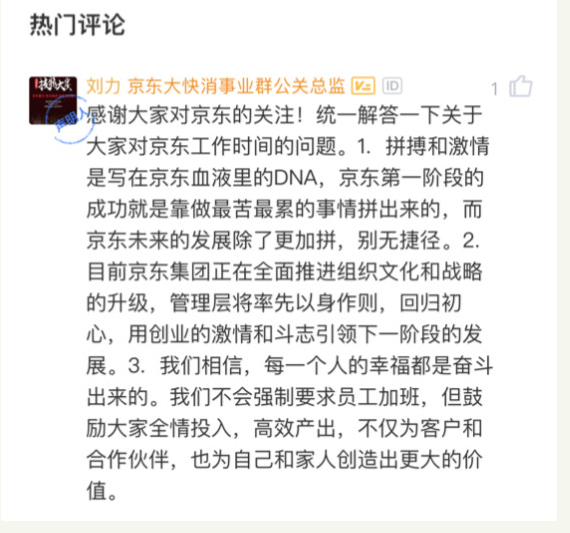

2、关注话题的敏感性,公关发言做到有理有据。话题敏感度越高,引发舆论的热情也越高,比如“抑郁症”“加班猝死”“996上班”在社会上本来就是较为敏感的话题,在京东事件中对于抑郁症的问题并未有实质的证据,事后又继续提及工作时间问题,引起社会群体的反感。

3、主动承担社会责任,与其“甩锅”不如“背锅”。公司不论是从法律的视角还是公关的视角,应第一时间与律师了解员工的意外死亡是否与公司有关,如排查死亡前是否存在大量加班的事实、公司有无尽到合理注意义务等,而非在无事实与法律根据的情况下直接“甩锅”。但即使初步认定公司无责情况下,也不能采用强硬、冷漠的态度直接处理,这样只会让双方处于对立、冲突的状态,加剧矛盾冲突,建议公司主动“背锅”才更能树立良好的公司形象,比如:接待家属时以“感同身受”的角度抚恤家属,对于远道而来的家属尽量提供住宿餐饮便利;对于家属提出的复印员工的材料要求,如认定不损害公司利益的情况下,能满足的尽量满足;公司尽量在30天内主动配合办理工伤认定的,如无法认定工伤,公司尽到一定的人道主义,代为垫付一定的医疗费用、伤葬费用等。当然,对于无理取闹、漫天要价的家属,公司也不是一味地退让,可主动寻求社会媒介(如洛洛事件)或第三方机构处理,否则容易造成“我闹我有理,大闹就有钱”的恶劣影响。