2021-03-18 16:41:00

近年来,“高空抛物”的情况时有发生,并多次导致人员伤亡和财物毁损,侵害人民群众的生命和财产安全,故“高空抛物”一直被称为“悬在城市上空的痛”。为依法妥善审理高空抛物、坠物案件,预防和惩治高空抛物、坠物行为,最高人民法院于2019年10月21日发布了《关于依法妥善审理高空抛物、坠物案件的意见》(以下简称《高空抛物、坠物意见》),并于同日开始施行。该意见针对高空抛物、坠物行为所带来的一系列现实问题,提出了具体的预防和惩治措施。而2020年12月26日通过,并于2021年3月1日开始实施的《刑法修正案十一》则增设了第二百九十一条之二,将“高空抛物罪”列入刑法分则的内容。本文将结合《高空抛物、坠物意见》和《刑法修正案十一》关于“高空抛物罪”的规定来具体阐述刑事立法和司法中是如何对高空抛物行为进行规制的。

一、对“高空抛物罪”的理解

《刑法》第二百九十一条之二规定:“从建筑物或者其他高空抛掷物品,情节严重的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。”“有前款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。”

相关的新闻报道显示,从高处被抛出的物品各式各样,可能是家具,可能是垃圾,也可能是空酒瓶等等,故此处的“物品”并不限于某种质量或者规格,也不必然具有经济价值。

(一)对“高空”的理解

首先,从条文本身出发,“高空”并非仅限于建筑物,还包含“其他高空”,如过街天桥、塔吊、高塔、航空器等情形。

其次,“高空”并非一个具体量化的标准。即便是低层建筑,砸下铁球,致害的可能性还是很大的,而从高楼顶层扔出一张纸,也可能不会造成人员或者财产的损害。《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)按建筑高度或层数对民用建筑作出分类,分为“低层或多层民用建筑”、“高层民用建筑”、“超高层建筑”[1]。但因为不同质量的物品在不同的高度被抛出所造成的杀伤力是不同的,故我们无法参照前述规定对“高空”的具体高度作出限定。

对于“高空”的司法认定,应当结合高空抛物行为实际发生的场所、抛掷物的情况以及造成的后果等因素综合认定。若行为人从高处抛出物品,且具有导致他人人身或者财产损害的可能性,就应理解为高空抛物行为。

(二)对“情节严重”的理解

条文中的“情节严重”是高空抛物罪的入罪标准,若行为人的行为未达到“情节严重”的标准,可能仅属于侵权行为或者一般的行为。

有学者认为,主要应当从以下三个方面合理限定“情节严重”[2]:(1)从行为性质上限定,只能将足以危及人身安全或者较大财产安全的行为纳入该罪的范围。抛掷普通的剩饭剩菜、脏水、废弃纸张等不足以危及人身安全或者较大财产安全的高空抛物行为,不宜纳入该罪的处罚范围。(2)从危害后果上限定,对造成受害人轻微伤、较大的财产损失或者社会秩序严重混乱的,可以视为情节严重。(3)从人身危险性上限定,如果行为人因类似行为被公安机关等处理过后继续实施的,可以认定为情节严重。

也有学者认为,“情节严重”可以分为三个层面[3]:(1)行为人主观恶性层面:多次实施高空抛物行为的;经劝阻仍然实施高空抛物行为的;因高空抛物受过刑事处罚或行政处罚后又实施高空抛物行为的;等等。(2)行为的危险程度层面:向公共道路、广场等人群较多的场所抛掷物品的;抛掷重物、锐器等可能导致他人轻伤害以上后果的;等等。(3)行为的危害后果层面:抛掷物品导致他人轻微伤或数额较大财产损失的;因抛掷物品严重扰乱公共场所秩序的;等等。

如上两种观点的内容大体一致,并与《高空抛物、坠物意见》规定的从重处罚情节重合。《高空抛物、坠物意见》规定,具有下列情形之一的,应当从重处罚,一般不得适用缓刑:(1)多次实施;(2)经劝阻仍继续实施的;(3)受过刑事处罚或者行政处罚后又实施的;(4)在人员密集场所实施的;(5)其他情节严重的情形。笔者认为,该规定可以作为高空抛物罪“情节严重”的认定标准之一。

此外,若高空抛物行为造成了较大的人身伤害和财产损害,也应当视为“情节严重”,且认定标准应当具体量化,如高空抛物行为导致他人轻微伤或者造成数额较大的财产损害(量化的财产损害数额标准)。

只有在明确“情节严重”的具体情形的情况下,才能正确地区分高空抛物行为属于一般行为、侵权行为还是需要刑事追责的犯罪行为。

(三)与“高空坠物”的区别

《高空抛物、坠物意见》明确区分了高空抛物行为与高空坠物行为。从该意见对两种行为的罪名认定可知,司法裁判过程中,区分高空抛物行为和高空坠物行为的关键是,行为人实施行为时的主观方面表现是故意还是过失。高空抛物是行为人故意为之的行为,而高空坠物的行为人并没有犯罪故意,只是因为疏忽大意或者过于自信没有履行法律、规章、社会生活准则等所要求的注意义务,导致属于其所有或者使用的物品坠落,并产生损害结果。

《刑法修正案十一》增设的第二百九十一条之二所规定的“高空抛物罪”仅对从建筑物或者其他高空抛掷物品的行为追究刑事责任,显然不包含高空坠物的行为,也就是说“高空抛物罪”的主观构成要素是故意。

(四)关于第二百九十一条之二第二款的理解

第二百九十一条之二第二款规定:“有前款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。”该条款其实与《高空抛物、坠物意见》的规定相衔接,即如果高空抛物行为是针对特定人员实施的,可能构成故意伤害罪、故意杀人罪。但也可能存在构成其他犯罪的情形,如高空抛物行为并未造成人员伤亡,但是对建筑物或者其他高空之下的财产造成损害的,则可能构成故意毁坏财物罪。具体定罪量刑应当依照高空抛物行为所发生的场所与时间、行为人的动机、所造成的后果等因素来综合认定。关于高空抛物行为是否会构成以危险方法危害公共安全罪的内容,将在后文论述,在此不再赘述。

二、与《刑法修正案(十一)》(草案)的对比

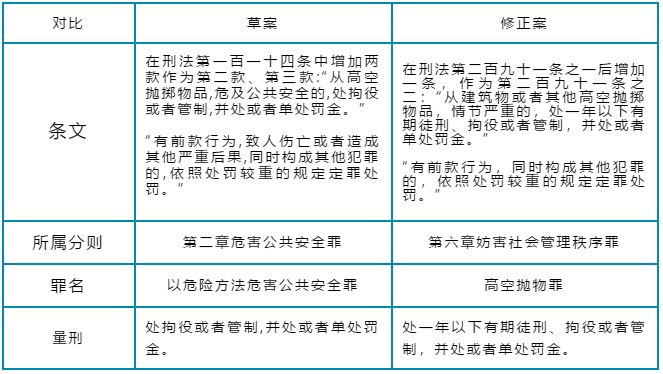

《刑法修正案(十一)》(草案)曾拟将高空抛物行为定性为以危险方法危害公共安全罪,这与此前的相关案例所认定的罪名一致,但最终的《刑法修正案(十一)》则将此类行为通过增设的“高空抛物罪”来规范。通过对比高空抛物行为在草案和正式修正案的不同,我们能更清楚、更完整地了解“高空抛物罪”。

如下表格为高空抛物行为在草案与修正案中的内容对比:

(一)罪名的变化

草案中,高空抛物行为是被定性为刑法分则第二章危害公安安全罪中的“以危险方法危害公共安全罪”;而修正案则是在刑法分则第六章妨害社会管理秩序罪增设了“高空抛物罪”来规制高空抛物行为。

草案之前,大部分司法判例都将高空抛物行为定性为以危险方法危害公共安全罪,而《高空抛物、坠物意见》也认为高空抛物行为可能构成以危险方法危害公共安全罪,除了针对特定人实施的高空抛物行为属于故意伤害罪、故意杀人罪外。所以,我们不难理解为何草案拟将高空抛物行为定性为以危险方法危害公共安全罪。但是,若将高空抛物行为定性为以危险方法危害公共安全罪,就意味着该种行为所侵害的法益是公共安全,且该种行为的危险性与刑法第一百一十四条的其他罪名放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪的危险性相当。

如果行为人的高空抛物行为并非针对特定人实施的,是否就构成以危险方法危害公共安全罪呢?设想一个人在深夜喝醉,并在半夜将喝完的空酒瓶从高楼丢出,此时可能不会有人因此遭受损害,因为深夜路上可能没有人。此种情形的危险性显然比放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪的危险性轻得多,若对该行为按照以危险方法危害公共安全罪定罪量刑,明显有违罪刑相适应原则,有失公允。同时,高空抛物行为在大多数情形下都不会造成不特定的多数人的损害,若将高空抛物行为一概定性为以危险方法危害公共安全罪,显然与高空抛物行为日常发生的情形不符。

张明楷教授对于“高空抛物”的观点是:公共安全是指不特定或者多数人的生命、身体等方面的安全,但刑法第114条所保护的只能是不特定且多数人的生命、身体的安全。其中的“不特定”并非指行为对象的不确定,而是指危险的不特定扩大。通常的高空抛物行为,不具有导致不特定或者多数人伤亡的具体危险,不能认定为以危险方法危害公共安全罪;在人员密集的场所实施高空抛物行为,虽然可能侵犯多数人的生命、身体,但由于不具有危险的不特定扩大的特点,也不应认定为以危险方法危害公共安全罪。对于高空抛物行为,应当根据具体情形分别认定为故意杀人、过失致人死亡、故意伤害、过失致人重伤、重大责任事故、故意毁坏财物、寻衅滋事等罪[4]。绝大多数的高空抛物行为是无法达到与放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪的危险性相当的程度的,相反,高空抛物行为容易使普通群众担心自己 “头顶上的安全”,影响社会秩序的稳定,这样我们也就能理解为何“高空抛物行为”在正式的修正案中并未按照草案所拟定的以危险方法危害公共安全罪来定罪量刑,而是在刑法分则第六章妨害社会管理秩序罪中增设“高空抛物罪”来规制这种行为。

(二)量刑的变化

草案将高空抛物行为按照以危险方法危害公共安全罪认定,并规定处以拘役或者管制,并处或者单处罚金。《刑法》第一百一十四条的以危险方法危害公共安全罪的基础刑是三年以上有期徒刑,属于重罪,若按照该量刑标准来处罚高空抛物行为,会导致处罚过重,出现罪刑不相适应的情况。而将量刑调整为“以拘役或者管制,并处或者单处罚金”看似能够对高空抛物行为的作出适当的处罚,但其实能够说明,依照以危险方法危害公共安全罪对高空抛物行为定性并不合适,因为高空抛物行为的危险性与本章节的其他危害公共安全的犯罪的危险性不具有等价性。

修正案是在刑法分则第六章新设“高空抛物罪”来规制高空抛物行为,并规定高空抛物行为情节严重的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。与草案相比,正式的修正案所规定的量刑会更重一点,但对于打击高空抛物行为更为有利,且又不会存在将高空抛物行为定性为以危险方法危害公共安全罪,导致量刑过重的情况。

因此,修正案在刑法分则第六章增设“高空抛物罪”对高空抛物行为进行规制,相较于草案的规定,显然更为合理。

三、《民法典》的相关规定

2021年1月1日开始施行的《民法典》对于高空抛物行为也作出新的规定。《民法典》第一千二百五十四条规定:“禁止从建筑物中抛掷物品。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的,由侵权人依法承担侵权责任;经调查难以确定具体侵权人的,除能够证明自己不是侵权人的外,由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后,有权向侵权人追偿。”“物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施防止前款规定情形的发生;未采取必要的安全保障措施的,应当依法承担未履行安全保障义务的侵权责任。”“发生本条第一款规定的情形的,公安等机关应当依法及时调查,查清责任人。”

首先,相较于《侵权责任法》,《民法典》的该条款新增了禁止性规定,即“禁止从建筑物中抛掷物品”,足以说明国家对于人民群众“头顶上的安全”的重视。其次,该条文的第二款对于负有安全保障义务的物业服务企业等建筑物管理人也作出相应的规定,以督促负有安全保障义务的相关人员采取必要的安全保障措施来预防高空抛物行为的发生。最后,该条文的第三款规定,公安等有关机关应当及时调查,查清责任人。该规定一方面可以明确具体的侵权人,以便受害者要求侵权人承担侵权责任;另一方面,也能够与《刑法修正案十一》相互补充,在明确具体侵权人之后,对于符合“高空抛物罪”入罪标准的高空抛物行为,应依法追究刑事责任。

《刑法》和《民法典》同时针对高空抛物行为作出修改和补充,说明国家对人民群众“头顶上的安全”的重视。希望在《刑法》的规制下,高空抛物行为可以获得有效的预防和惩处,还人民群众一片蓝天。

参考文献:

[1]根据《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)的规定,建筑高度不大于27.0m的住宅建筑、建筑高度不大于24.0m的公共建筑及建筑高度大于24.0m的单层公共建筑为“低层或多层民用建筑”;建筑高度大于27.0m的住宅建筑和建筑高度大于24.0m的非单层公共建筑,且高度不大于100.0m的,为“高层民用建筑”;建筑高度大于100.0m为“超高层建筑”。

[2] 陈志军:《准确认定高空抛掷物品犯罪》,《检察日报》,2021年1月6日。

[3] 杨志国、方毓敏:《高空抛物犯罪司法判断要点》,《检察日报》,2021年2月1日。

[4] 张明楷:《高空抛物案的刑法学分析》,《法学评论》2020年第3期。