2021-03-15 17:08:00

“大数据杀熟”一词来源于网络,在2018年以来长期霸榜成为网络热词,意指大型互联网企业丧失诚实信誉,利用“千人千面”的算法,绘制“人物画像”,根据客户购买力水平划价,使得“老客户购买商品或服务时看到的价格高于新用户”,损害老客户的权益。近年来,大型互联网企业尽管坚决否认有“大数据杀熟”的做法,但上述现象的出现一直为网民所诟病。时值2021年“3·15”消费者维权日,让我们来聊聊“大数据杀熟”的那些事儿。

“大数据杀熟”一词来源于网络,在2018年以来长期霸榜成为网络热词,意指大型互联网企业丧失诚实信誉,利用“千人千面”的算法,绘制“人物画像”,根据客户购买力水平划价,使得“老客户购买商品或服务时看到的价格高于新用户”,损害老客户的权益。近年来,大型互联网企业尽管坚决否认有“大数据杀熟”的做法,但上述现象的出现一直为网民所诟病。时值2021年“3·15”消费者维权日,让我们来聊聊“大数据杀熟”的那些事儿。

一、“大数据杀熟”现象

近年来,不断有网民反映大型互联网平台存在“大数据杀熟”的现象。

现象一:有亚马逊用户反映,他删除浏览器的cookies后发现,之前浏览过的DVD商品售价从26.24美元降到了22.74美元。

现象二:2018年,有网友爆料称被“飞猪”APP杀熟,利马到布宜诺斯艾利斯的机票,同一航班,别人卖2500,飞猪却卖自己3211元。另外也有人爆料自己搜索到的机票价格是2300+,实际下单后却变成了2900+。另外,还有人仅仅是因为使用支付宝的频率较高,就发现同样的酒店、房间和时间价格却有差异。

现象三:有人反映,自己经常用某账户买牛奶一段时间后发现自己账户登录后看到的牛奶价格比家人账户下看到的贵了约6块钱,而有些别的账户甚至通过链接都找不到该款牛奶。同样商品对不同人也有不同价格。

现象四:有人爆料称,自己是饿了么金牌会员,经常点餐的餐厅原本自动有折扣,但自己选择地址后折扣就被取消,而用同事的手机下单仍有折扣,差价可达14元。另有人和同事一起订同样地点同样菜品的外卖,配送费却相差2元。

针对上述现象,大型互联网平台虽承认存在操作失误,或系统有BUG,但统一口径,均否认存在“大数据杀熟”的现象。

二、“大数据杀熟”现象分析

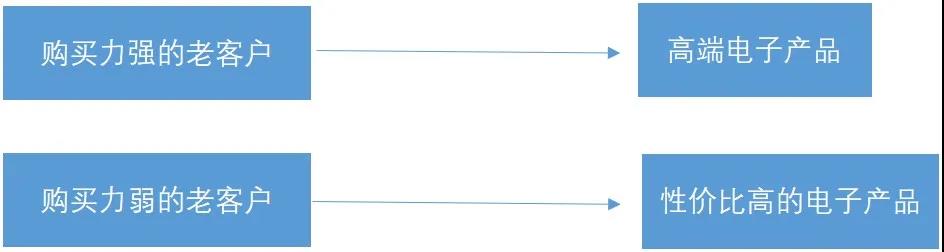

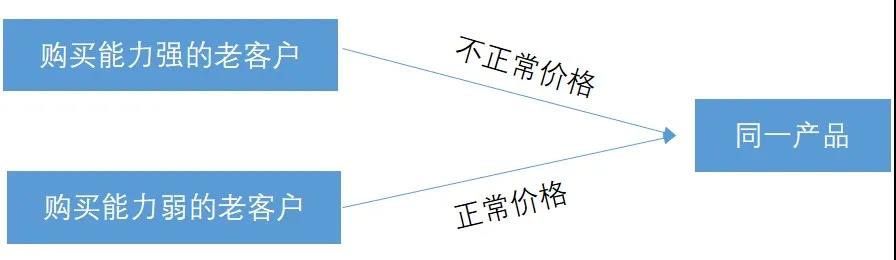

“大数据杀熟”现象不断被网民爆出,但情况是否真如网民所述呢?笔者通过研究分析,总结了网民所述“大数据杀熟”可能存在的四种真实情况。

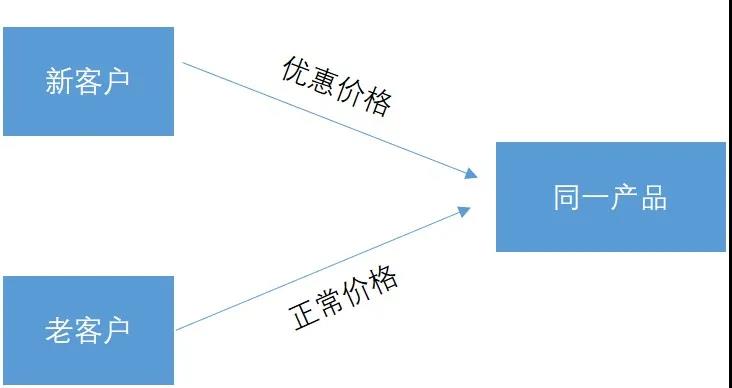

(一) 新老客户实行“差异化定价”

众所周知,“流量”是互联网企业的生命线。为了“拉新”,对新客户设置更加优惠的条件一直是互联网企业的常规做法。在此基础上,新用户和老用户不可避免的存在价格上的区别,即“差异化定价”。因此前述所属的种种现象有可能是互联网平台实施新老客户“差异化定价”的结果。比如现象一,就可能是亚马逊客户删除cookies后,亚马逊平台系统自动将其认定为新客户,从而给予新价格优惠的结果。

(二) 不同喜好领域老客户实行“差异化定价”

有人认为即使是相同的老客户也存在“大数据杀熟”的现象。然而,即使是相同的老客户,也可能存在合理的“差异化定价”问题。

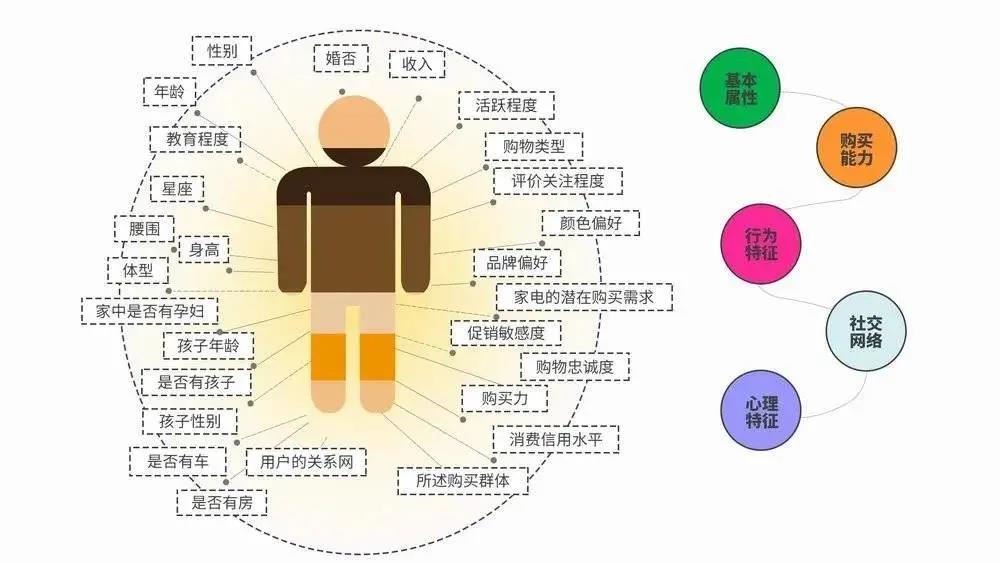

互联网企业通过收集用户的个人信息,包括“性别”、“年龄”、“收入”、“婚否”等诸如此类的成百上千个用户标签,由此形塑出用户的“具体画像”。由此判断用户的“购买力”、“经常购买产品”等。具体如下图所示:

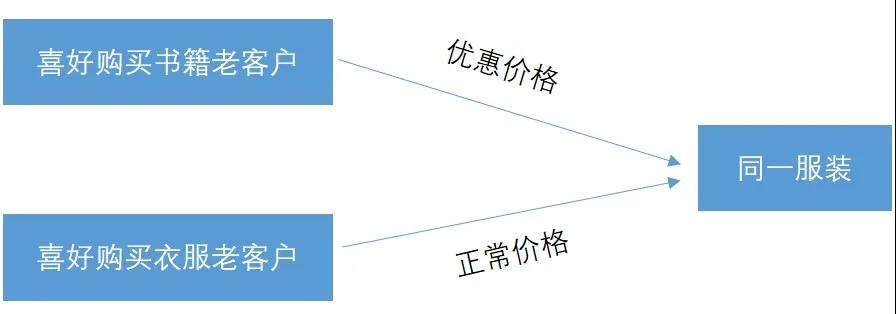

举淘宝客户来说,根据“用户画像”判断,A、B客户可能购买的兴趣点不同,A逛淘宝是为了买书,B逛淘宝是为了买服装。为了引导B买书,对B在书籍上实行“差异化定价”;为了引导A买衣服,对A在服装上实行“差异化定价”。因此实践中可能存在两位同事均喜欢逛淘宝,但二者误以为存在“大数据杀熟”的现象,实则是互联网平台针对不同喜好类型的老客户实行的“差异化定价”。

|

|

检索“茅台酒”时,提供“茅台酒”的同类酒品的检索结果

此外,新近出台的《关于平台经济领域的反垄断指南》第17条规定“如无正当理由”,“基于大数据和算法,根据交易相对人的支付能力、消费偏好、使用习惯等,实行差异性交易价格或者其他交易条件”可能构成市场垄断。然而,《关于平台经济领域的反垄断指南》第17条后半项也指出“根据交易相对人实际需求且符合正当的交易习惯和行业惯例,实行不同交易条件”、“针对新用户在合理期限内开展的优惠活动”属于有“正当理由”。

根据前文归纳“大数据杀熟”存在的四种真实情况来说,互联网企业可以以针对“新客户”、“不同喜好领域老客户”给予优惠或者对“同一喜好领域老客户但提供不同产品”为由,主张其实行“差异化定价”具有正当理由。即使互联网企业是针对“同一喜好领域老客户实行同一产品的差异化定价”,但判断老客户是“同一喜好领域”亦或者“不同喜好领域”的决定权掌握在互联网企业手里,外人难以了解。因此互联网企业完全可以将“同一喜好领域老客户”解释为“不同喜好领域老客户”,从而使“差异化定价”存在冠冕堂皇的理由。

除了前述规定外,《在线旅游经营服务管理暂行规定》第15条也规定:“在线旅游经营者不得滥用大数据分析等技术手段,基于旅游者消费记录、旅游偏好等设置不公平的交易条件,侵犯旅游者合法权益。”《价格法》第14条规定:“经营者不得有下列不正当价格行为:……(五)提供相同商品或者服务,对具有同等交易条件的其他经营者实行价格歧视;”但互联网企业具有正当理由,仍旧可以运用“差异化定价”,从而豁免前述规定的约束。

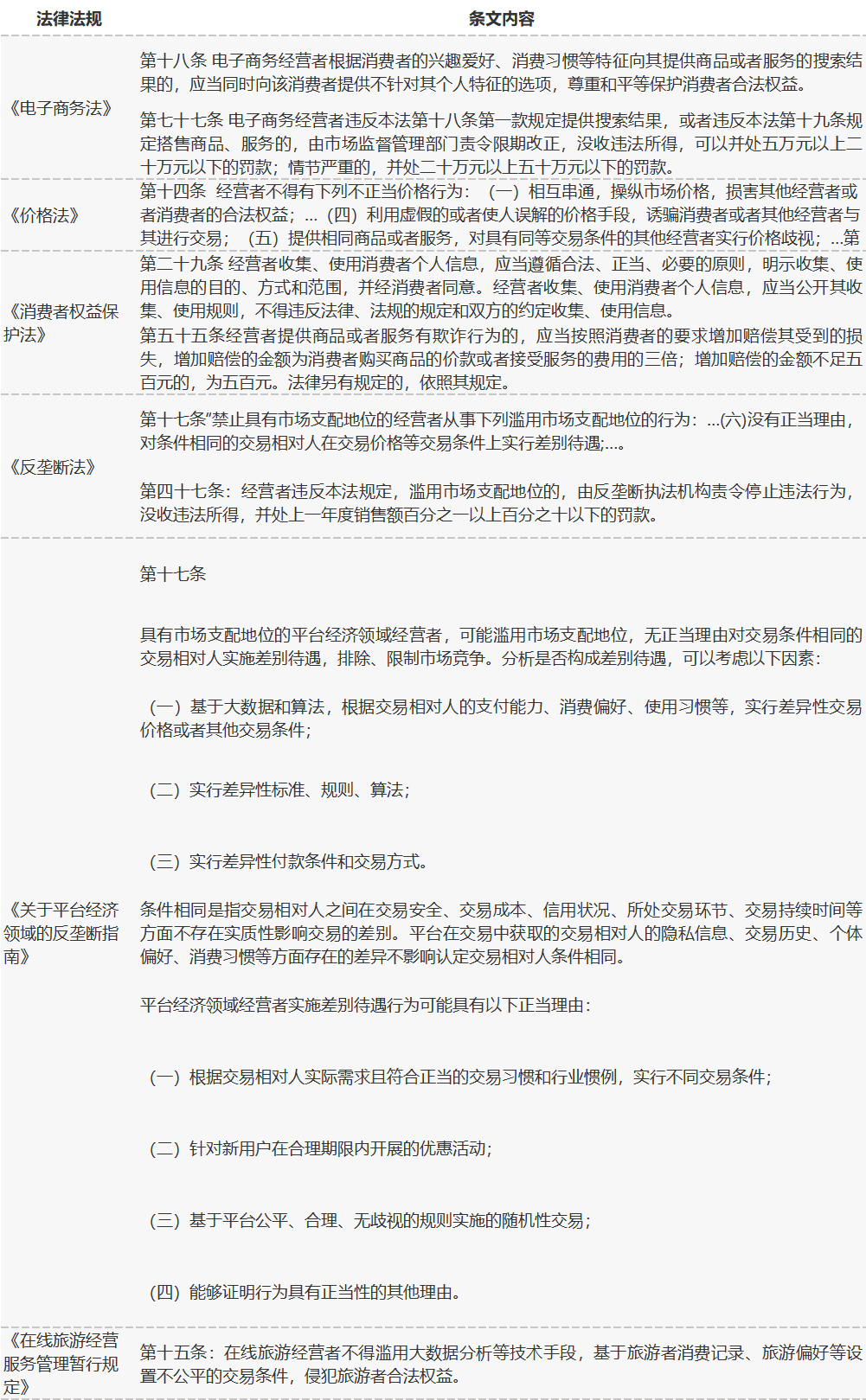

规制“大数据杀熟”的法律法规详见下表:

四、“大数据杀熟”的进一步思考

所谓的大数据杀熟,客观而言,即是交易一方利用其充分掌握的交易相对方的信息,来进行个别化的、差异化的定价。实际上,互联网企业并没有法定的义务以相同的交易条件对待所有的交易对象,只要存在“拉新”、“导流”等正当理由,互联网企业实行“差异化定价”便属于被市场认可的经济行为。从这个角度讲,互联网企业的“大数据杀熟”行为只是一个伪命题。互联网企业并非存在“杀熟”行为,而是因为“拉新”,不可避免存在必要的“差异化定价”。即使互联网企业确实存在对同一类型的老客户实行价格歧视的行为,也因为行为隐蔽、解释权归属互联网企业方,举证困难等原因而十分棘手,进一步说明规制“大数据杀熟”行为更像是个伪命题。

笔者认为,真正“大数据杀熟”的行为只来源于“对同一类型的老客户实行价格歧视”的这一类案件中。而该类案件最大的问题在于不透明、不公正,侵犯消费者的知情权。更深一步分析,该案案件不透明的根源在于收集、储存、使用消费者信息过于随意,未曾经过消费者同意,也不曾告知消费者使用个人信息的用途,互联网企业利用消费者信息对消费者进行数据画像的行为合法合规性存疑。 综上,笔者认为,从形式上是无法认定互联网企业是否存在“大数据杀熟”的,立法者更应该透过现象,看出“大数据杀熟”的本质在于消费者使用个人信息是否合法合规,以规制合法合规使用消费者信息为抓手,进一步研究个人信息的充分流动和有效规制,视为治本之策。