2、担保合同被认定无效的法律后果及债权人的救济途径

泉州中院与福建高院观点的差异在于,担保合同无效,担保人是否应当承担责任?对此,《九民会议纪要》第20条[7]也做出了详细的规定,结合民法典第682条[8]及最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》有关担保制度的解释第17条[9]的规定,福建高院比泉州中院更进一步,认定虽然A公司的签署的担保合同无效,但A公司对于造成担保合同无效这一法律后果存在过错,应当承担债务人尤某不能清偿部分二分之一的赔偿责任。因此,对于债权人而言,在担保合同被认定无效的情况下,可以考虑担保人是否存在过错,以担保人的过错作为自己的救济途径。

3、担保人过错的认定

那么,在实践中,应当如何认定担保人的过错?在最高人民法院发布的公报案例《江北中行诉樊东农行等信用证垫款纠纷案》中指出“担保人的过错不应是指担保人在主合同无效上的过错。担保人的过错应当包括:担保人明知主合同无效仍为之提供担保、担保人明知主合同无效仍促使主合同成立或为主合同的签订作中介等。”

结合本案,福建高院认定A公司没有经过股东会决议进行担保存在过错。从案情上看,是公司的法定代表人尤某的行为导致担保合同无效,但是却让公司承担过错赔偿责任,貌似对于公司来说是“不公平”,但是笔者不这么认为。根据法律规定,公司的法定代表人代表公司进行民商事活动,但在日常的民商事活动中,有很多公司为了规避风险,任意找人充当公司的法定代表人,等到发生纠纷的时候,才发现公司的法定代表人对公司从事的活动一无所知,这也给审判实践造成了很大的困扰,因此,福建高院的判决中体现的精神就是对公司的内部治理提出了更高的要求, 要求公司在选任法定代表人时应尽到审慎义务,确保选任的法定代表人能够胜任公司的治理,能够代表公司从事相应的民商事活动,不让公司的法定代表人成为规避风险的工具,否则,公司也要承担相应的责任。

五、结语

本文选取的案例是经历了泉州中院一审,福建高院二审,较有代表性,也能体现出在九民会议纪要颁布后,福建地区的法院对担保合同无效,担保人如何承担责任这一问题的裁判思路。在日后的办案过程中,若遇到类似的案情,可以参考福建高院的裁判思路,以更好的维护当事人的合法权利。

[1]最高人民法院关于印发《全国法院民商事审判工作会议纪要》的通知-法[2019]254号。

[2](2019)闽05民初1212号民事判决书。

[3](2021)闽民终142号民事判决书。

[4] 公司法第16条:公司向其他企业投资或者为他人提供担保,依照公司章程的规定,由董事会或者股东会、股东大会决议;公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的,不得超过规定的限额。

公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,必须经股东会或者股东大会决议。

前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东,不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

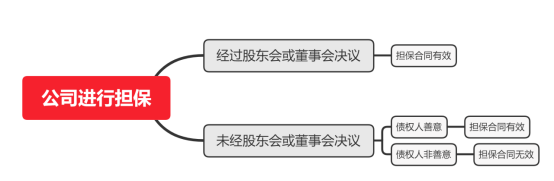

[5] 为防止法定代表人随意代表公司为他人提供担保给公司造成损失,损害中小股东利益,《公司法》第16条对法定代表人的代表权进行了限制。根据该条规定,担保行为不是法定代表人所能单独决定的事项,而必须以公司股东(大)会、董事会等公司机关的决议作为授权的基础和来源。法定代表人未经授权擅自为他人提供担保的,构成越权代表,人民法院应当根据《合同法》第50条关于法定代表人越权代表的规定,区分订立合同时债权人是否善意分别认定合同效力:债权人善意的,合同有效;反之,合同无效。

[6] 法人的法定代表人或者非法人组织的负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或者应当知道其超越权限外,该代表行为有效,订立的合同对法人或者非法人组织发生效力。

[7] 依据前述3条规定,担保合同有效,债权人请求公司承担担保责任的,人民法院依法予以支持;担保合同无效,债权人请求公司承担担保责任的,人民法院不予支持,但可以按照担保法及有关司法解释关于担保无效的规定处理。公司举证证明债权人明知法定代表人超越权限或者机关决议系伪造或者变造,债权人请求公司承担合同无效后的民事责任的,人民法院不予支持。

[8] 保证合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效的,保证合同无效,但是法律另有规定的除外。

保证合同被确认无效后,债务人、保证人、债权人有过错的,应当根据其过错各自承担相应的民事责任。

[9] 主合同有效而第三人提供的担保合同无效,人民法院应当区分不同情形确定担保人的赔偿责任:

(一)债权人与担保人均有过错的,担保人承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的二分之一;

(二)担保人有过错而债权人无过错的,担保人对债务人不能清偿的部分承担赔偿责任;

(三)债权人有过错而担保人无过错的,担保人不承担赔偿责任。

主合同无效导致第三人提供的担保合同无效,担保人无过错的,不承担赔偿责任;担保人有过错的,其承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的三分之一。