在法律业务迅速增长的今天,大型律师事务所也逐渐形成并壮大,客户之间的利益冲突问题日益显著。一方面,大型律师事务所能够提供优质的法律服务并具备良好的声誉,但另一方面大型律师事务所往往拥有庞大而错综复杂的客户群,客户之间非常容易形成利益冲突,因此利益冲突的防范就成为了一个非常重要的问题亟待解决,正如美国著名的律师职业责任理论研究专家罗伯特·埃若森指出:“利益冲突问题也许是律师职业责任中最普遍的问题,也是从业人员最难理解的问题。”

01 利益冲突的根源

利益冲突,是指律师事务所或者律师在办理法律业务时,因自身利益或者受当事人之间利害关系影响,可能损害当时人权益的情形。律师在发生执业利益冲突时需要回避或不能代理法律事务主要是源于两项义务:一是对委托人的忠诚义务,即对委托人的法律事务应当勤勉、尽职,二是对委托人的保密义务,即对事务办理过程中接受的委托人的信息应当保密。正是基于这两项义务的存在,利益冲突得以产生,也促使律师在经办具体法律事务前应当首先进行利益冲突的审查。

02 利益冲突的审查

根据《律师法》第二十三条,律师事务所应当建立的制度中就包含利益冲突审查制度。

(一)审查程序

一般来说,利益冲突的审查在三种情形下就必须进行:

1.当新的潜在委托人开始就某项法律事务与律师事务所或律师接触时;

2.当现有的委托人就新的事项委托律师事务所提供法律服务时;

3.当律师事务所决定争取某项业务之前。

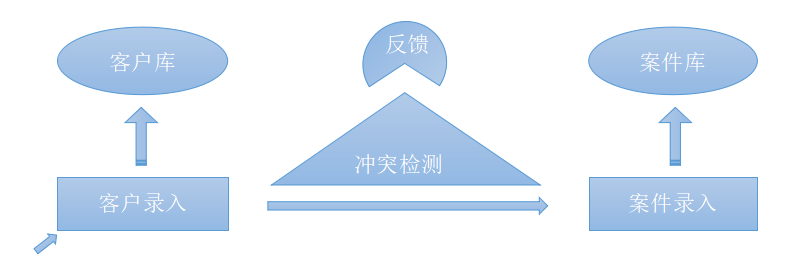

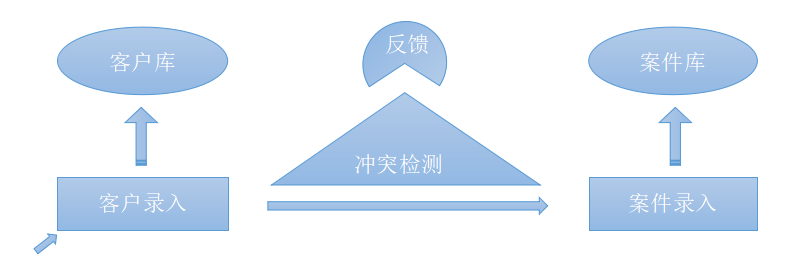

就审查程序而言,以笔者所在律师事务所为例:

首先,必须先将欲委托的新客户在OA系统上登记;其次,在新登记案件时将各方当事人及其地位录入OA系统,并进行冲突检测;最后,冲突检测结果将反馈给案件申请人及负责合伙人,并根据律师事务所内部《案件冲突代理规定》进行处理。

(二)及时、完整的要求

为避免因存在利益冲突导致委托机会的丧失,在进行客户及案件录入时,应当确保及时。对于新的客户和案件,尽可能在潜在客户和案件出现时就积极获取相关主体信息,并进行录入,以获得案件登记在时间上的优先性。同时,应当避免事实上就有关法律事务已经开展了相当程度的工作但是却迟迟未进行录入和利益冲突检测,否则一旦存在利益冲突,很有可能前功尽弃,甚至实施了损害当事人利益的行为而无法挽回。

另外,在录入客户及案件时应当尽量做到完整性,尤其是自然人的身份信息。实际操作过程中,可能存在由于为了尽快登记案件而将当事人先行作化名处理、或者随意填写身份证号码等情况。这类情形下,有可能导致事实上存在利益冲突,但是却因为身份信息不准确、不完整而导致利益冲突一时无法被发现,最终导致丧失委托机会或损害当事人利益。

03 利益冲突的类型

根据《中华人民共和国律师法》、《福建省律师协会章程》、司法部《律师和律师事务所违法行为处罚办法》、中华全国律师协会《律师执业道德与执业纪律规范》、《律师执业行为规范》等规定,结合福建省实际,福建省律师协会制定了《福建省律师协会避免律师执业利益冲突规则》(2015年修订)(以下简称《福建律师执业利益冲突规则》),详细地规定了利益冲突的判断规则。

根据《福建律师执业利益冲突规则》,利益冲突主要分为两种类型:

(一)直接利益冲突

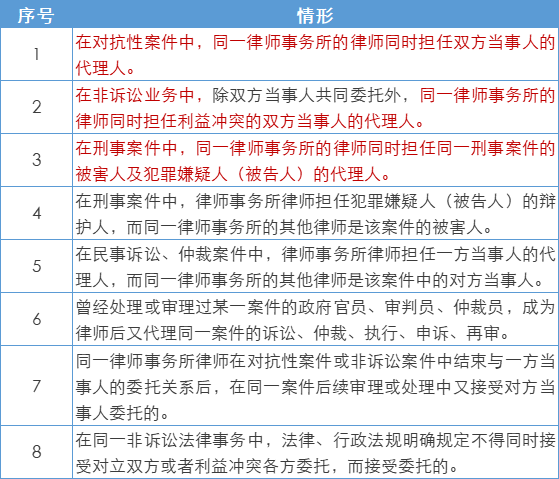

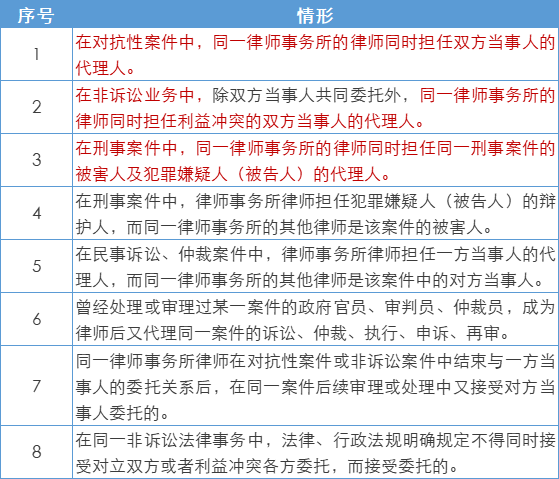

主要有以下8种类型:

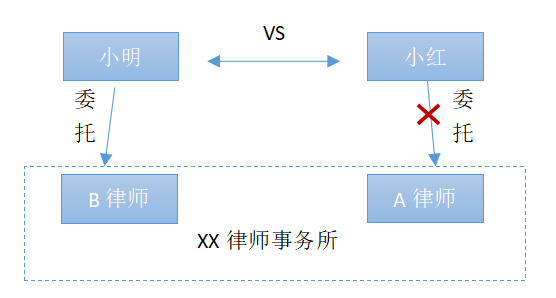

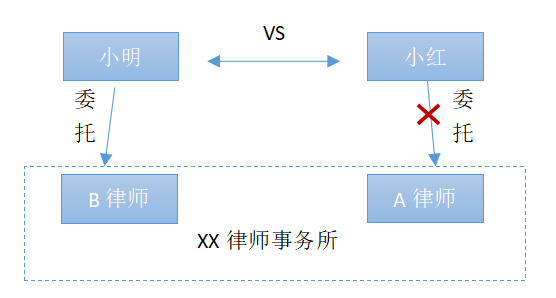

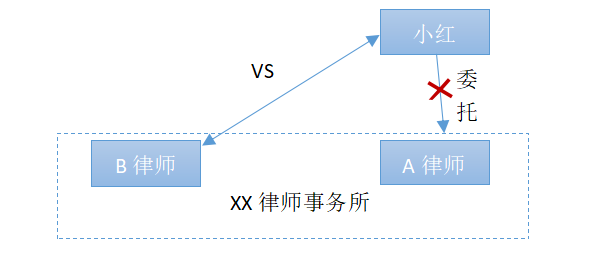

直接利益冲突特别强调“同一性”,例如同一案件、同一非诉讼法律事务中同一律师事务所的律师同时代理对立双方当事人,其中以前第1、2、3种情形最为典型,这三种也属于不可豁免的冲突类型。

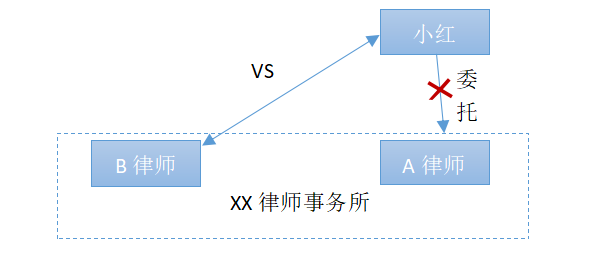

甚至同一律师事务所的律师直接成为了利益冲突的当事一方,例如第4、5种情形:

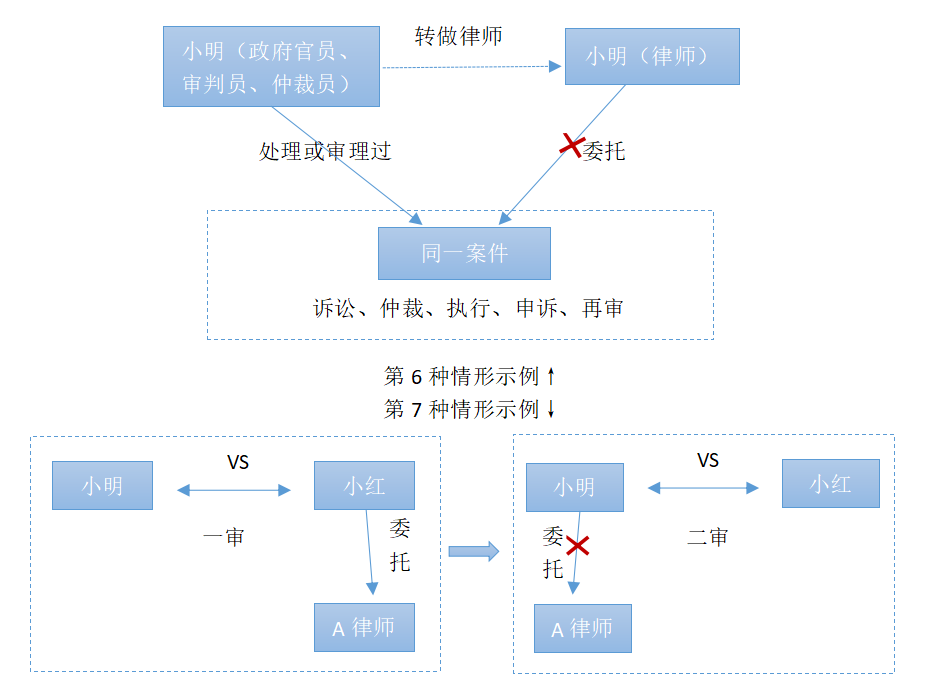

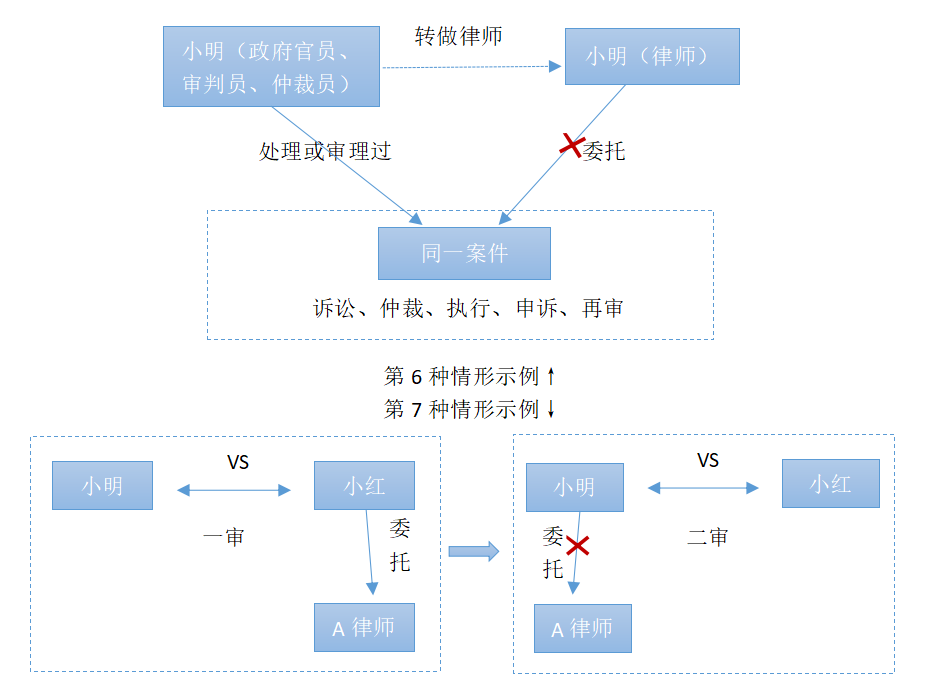

又或者是同一案件的后续处理中出现的由于身份变化、接受对方当事人委托等原因导致的冲突,例如第6、7种:

(二)间接利益冲突

主要涉及以下12种情形:

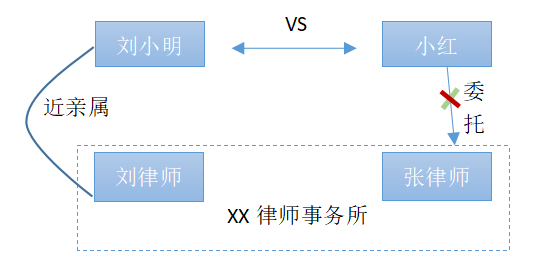

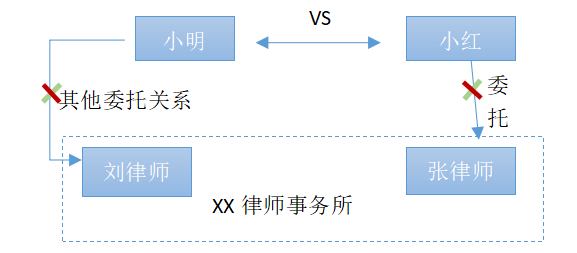

1.在民事诉讼、仲裁案件中,律师事务所律师担任一方当事人的代理人,而同一律师事务所的其他律师是该案件中对方当事人的近亲属。

2.在刑事案件中,律师事务所律师担任犯罪嫌疑人(被告人)的辩护人,而同一律师事务所的其他律师是该案件被害人的近亲属。

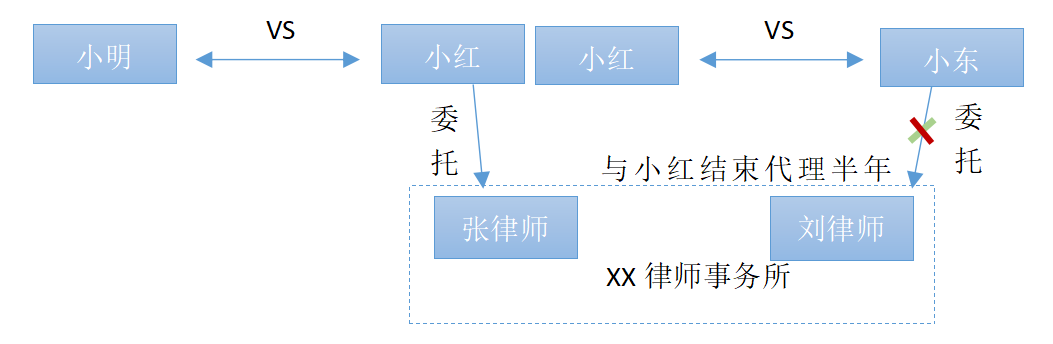

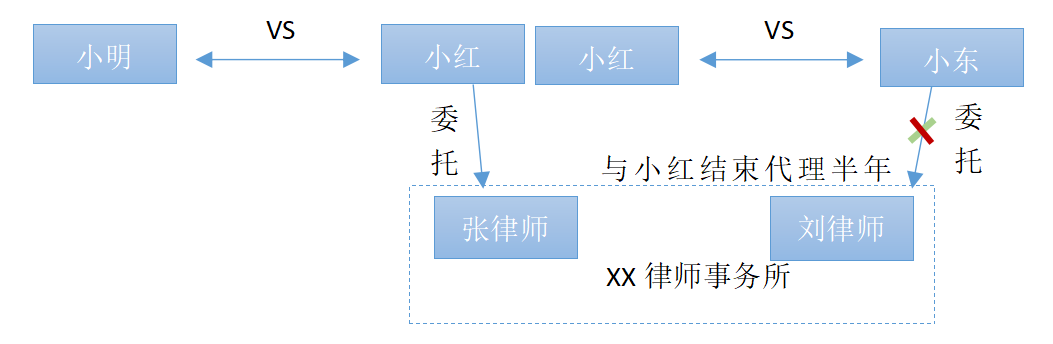

3.律师事务所律师在结束代理当事人的对抗性案件或非诉讼业务的半年之内,同一律师事务所其他律师担任该当事人在对抗性案件或者非诉讼业务中对方当事人的代理人。

4.律师事务所律师代理当事人的对抗性案件或非诉讼业务,而该律师的近亲属是对方当事人的高级管理人员、律师,或与对方当事人的高级管理人员、律师有利害关系。

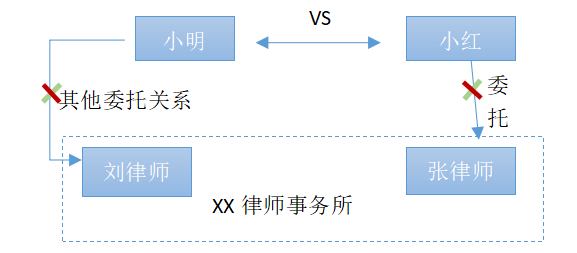

5.律师事务所律师与当事人存在委托关系,在一对抗性案件中该当事人未要求该律师担任其代理人,而同一律师事务所其他律师担任该当事人在该案件中对方当事人的代理人。

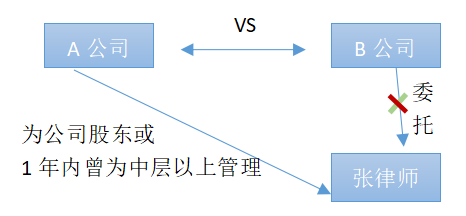

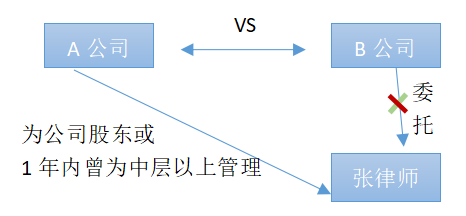

6.律师曾在公司担任中层以上管理职务,转入律师事务所后一年内即担任该公司在对抗性案件或者非诉讼业务中对方当事人的代理人。

7.除通过证券交易所进行交易持有公司股份外,律师为该公司的股东,又担任该公司在对抗性案件或者非诉讼业务中对方当事人的代理人。

8.同一律师事务所接受正在代理的对抗性案件或非诉案件当事人的对方当事人所委托的其他法律业务。

9.同一律师事务所代理当事人的对抗性案件或非诉讼业务,又违反与当事人的约定代理该当事人主要竞争对手的对抗性案件或非诉讼业务。

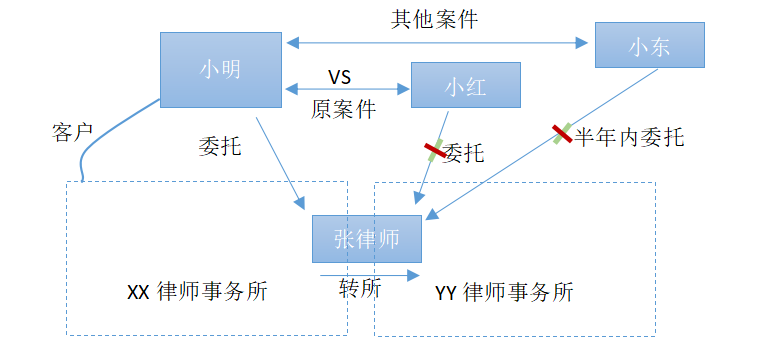

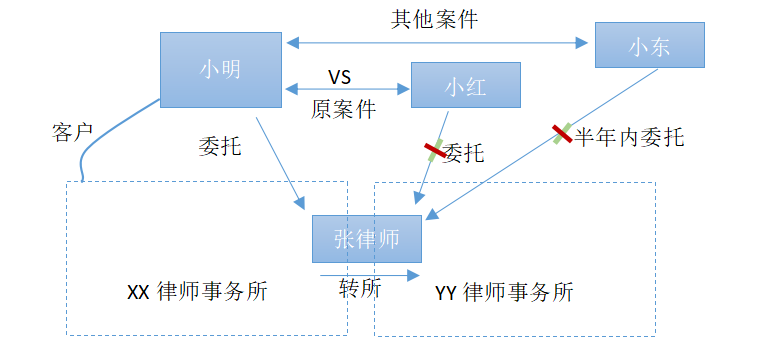

10.同一律师在结束代理当事人的对抗性案件或非诉讼委托业务后半年之内,又担任该当事人在其他对抗性案件或其他非诉讼业务中对方当事人的代理人。

11.律师在代理某当事人的对抗性案件或非诉讼业务期间,转所至另一律师事务所,但该当事人仍为原律师事务所的客户,该律师在转入的律师事务所担任该当事人在同一对抗性案件或非诉讼业务中对方当事人的代理人,或者在半年内该律师在转入的律师事务所担任该当事人在其他对抗性案件或其他非诉讼业务中对方当事人的代理人。

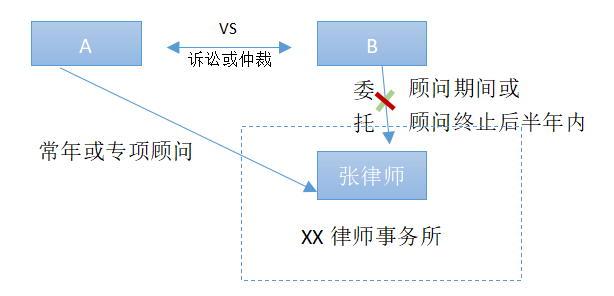

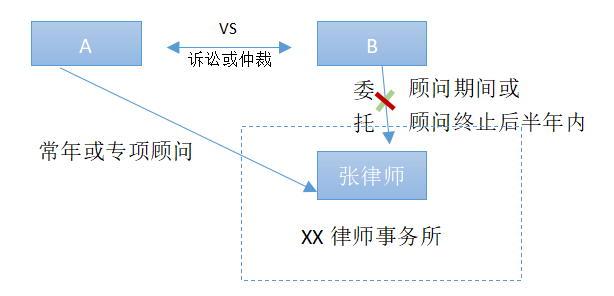

12.在担任常年或者专项法律顾问期间及合同终止后半年内,又在诉讼或者仲裁案件中接受该法律顾问单位或者个人的对方当事人委托的。

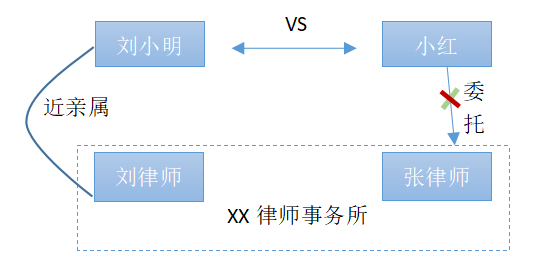

间接利益冲突与直接利益冲突相对应,利益冲突主要体现在身份上、时间上、冲突方式上。例如第1、2、4种情形,虽然是同一案件,但导致利益冲突的不是双方代理律师之间,而是律所内其他律师的“特殊身份”,即与对方当事人之间的近亲属关系。但这种近亲属关系往往需要经披露才得而知,与前面直接利益冲突有明显的差别,具有间接性。举例如图:

而在第3、10种情形中,虽然律师事务所律师已经结束了代理,但在合理期限内(半年),基于忠诚和保密义务,同一律师或同一律师事务所其他律师仍不得担任对方当事人的代理人。

在第5、8种情形中,利益冲突不再聚焦在同一案件,而是基于当事人的重合。

第6和第7种情形体现的冲突是律师任职经历、股东身份导致的潜在利益冲突。

第9种情形较为特殊,是基于当事人之间的约定,体现了利益冲突情景下的意思自治。

第11种情形描述的是律师转所的情况下,可能发生的利益冲突,可以概括为两种类型:

①转所后不得担任原案件对方当事人的代理人;

②转所后半年内不得担任原当事人其他案件的对方当事人。该情形既体现了当事人内在的利益冲突,也可以解读为律师与原执业机构之间的利益冲突。

第12种情形是诉讼与非诉重合情形下的冲突。