我国《民法典》不乏许多亮点,居住权制度的创立就是其中之一。纵观我国立法历史,从民国时期开始到物权法时代,居住权的设立就已被广泛谈论,但迟迟未能被明文写进法律。本次《民法典》在物权编第十四章,用了短短六个条文,使得居住权从“矮穷矬”向“高富帅”转变。这一变化,势必造成我国物权体系、房地产住房政策及不动产登记制度等方面的极大变化。那么,从《民法典》施行至今,也已过半年有余,居住权制度在我国的实施适用情况如何呢?本文将通过现有的案例分析,探讨居住权制度在我国的适用情况和存在的问题思考。

现 状

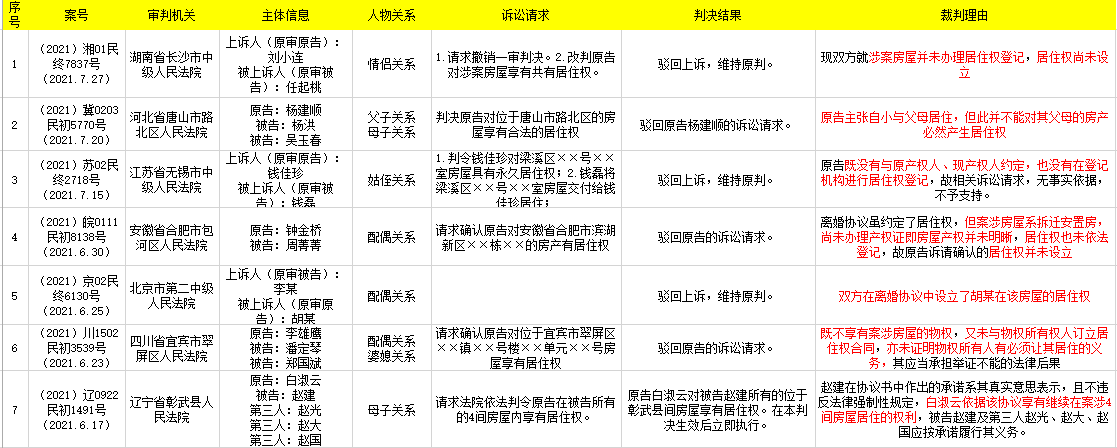

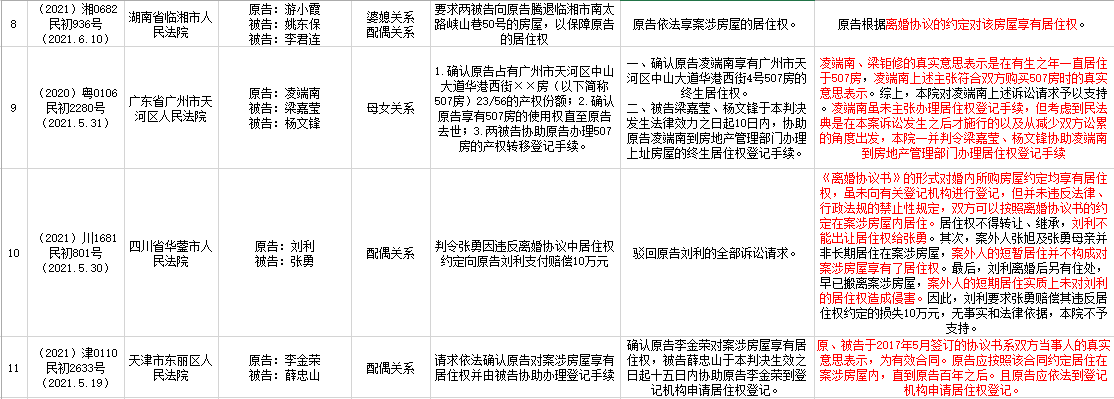

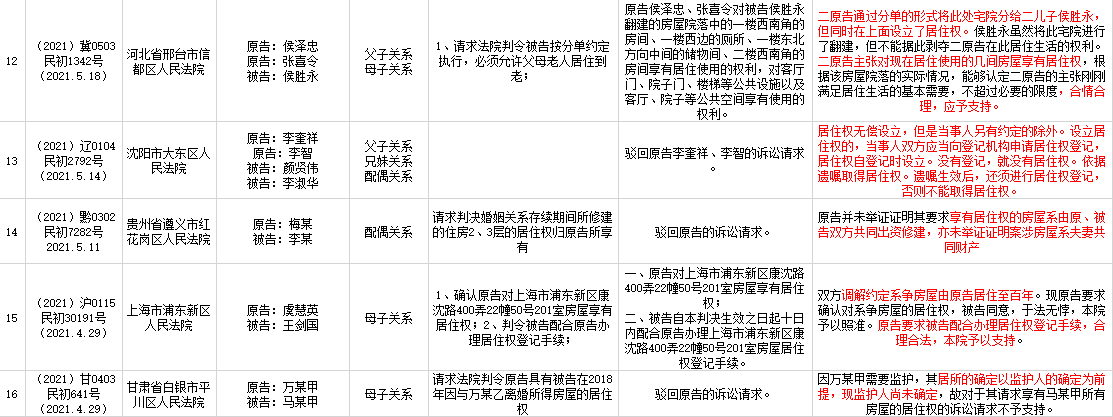

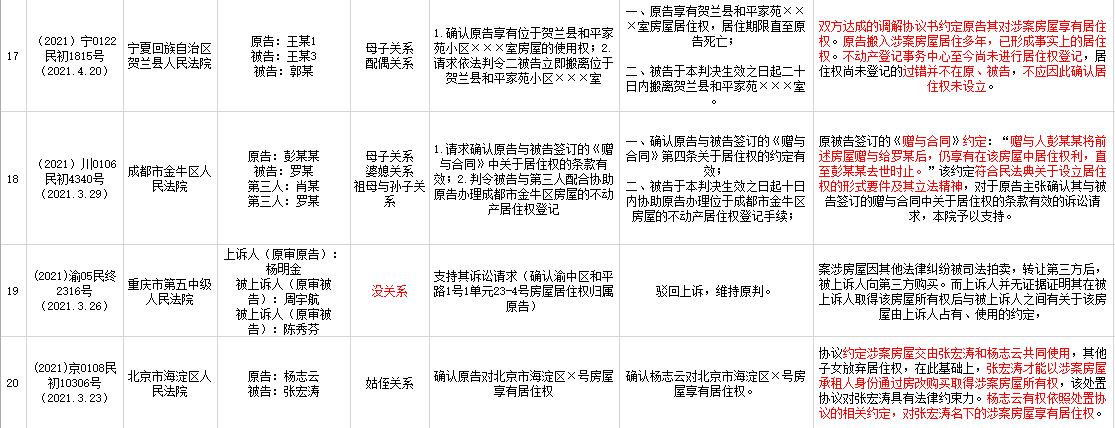

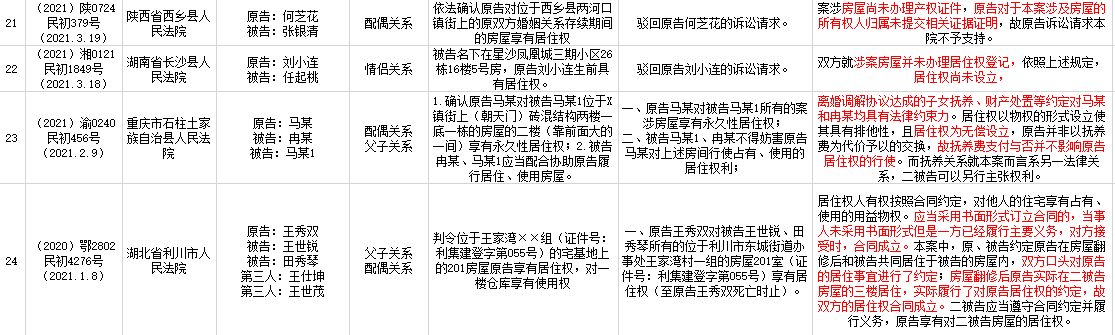

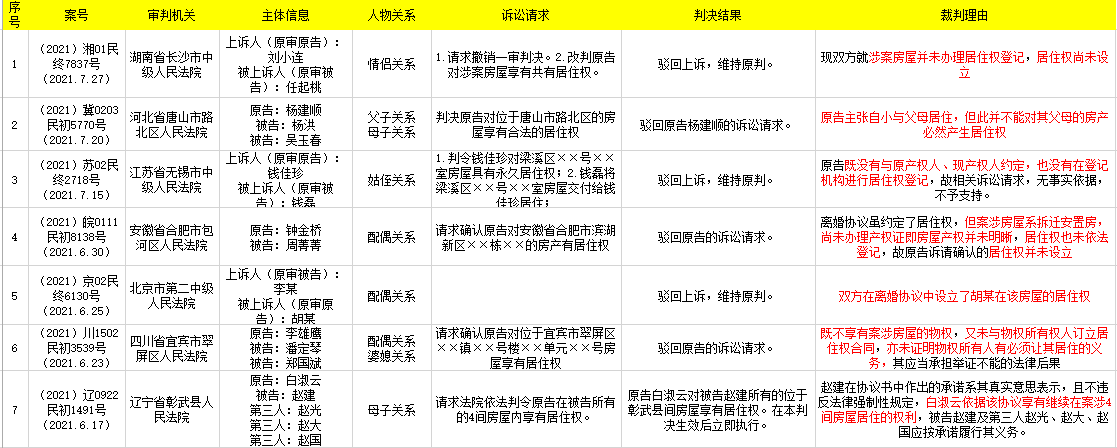

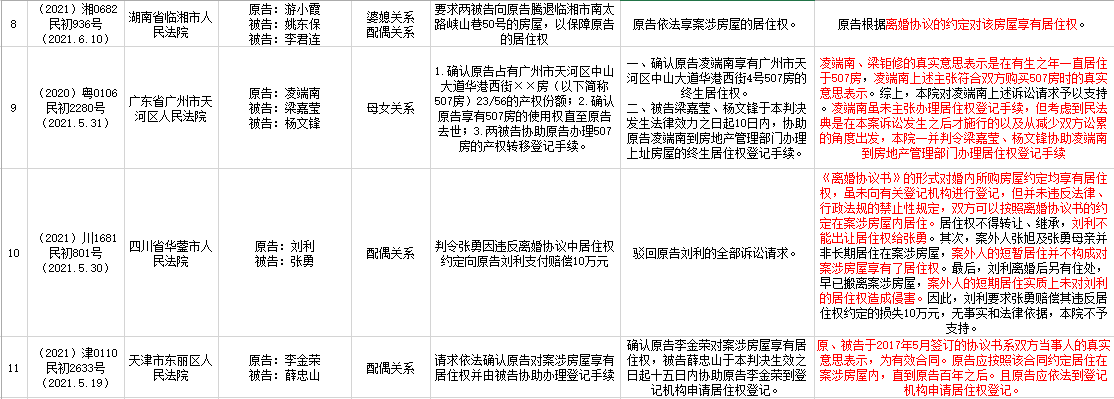

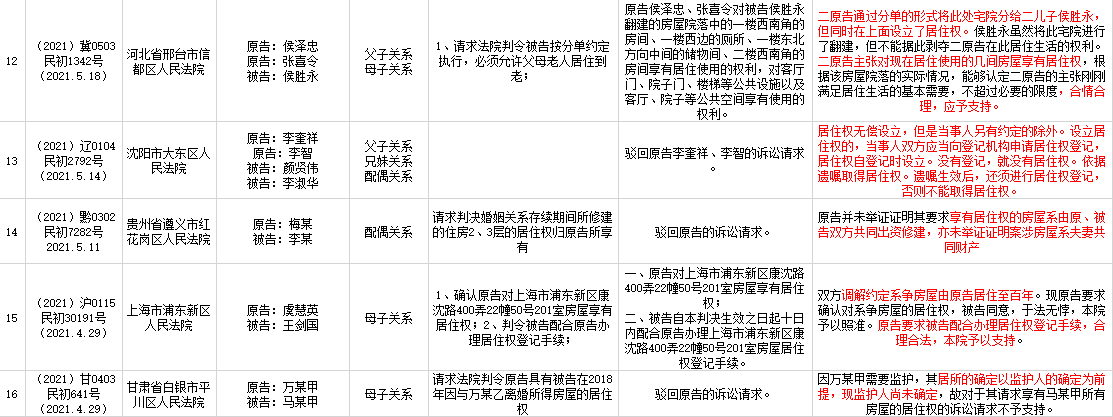

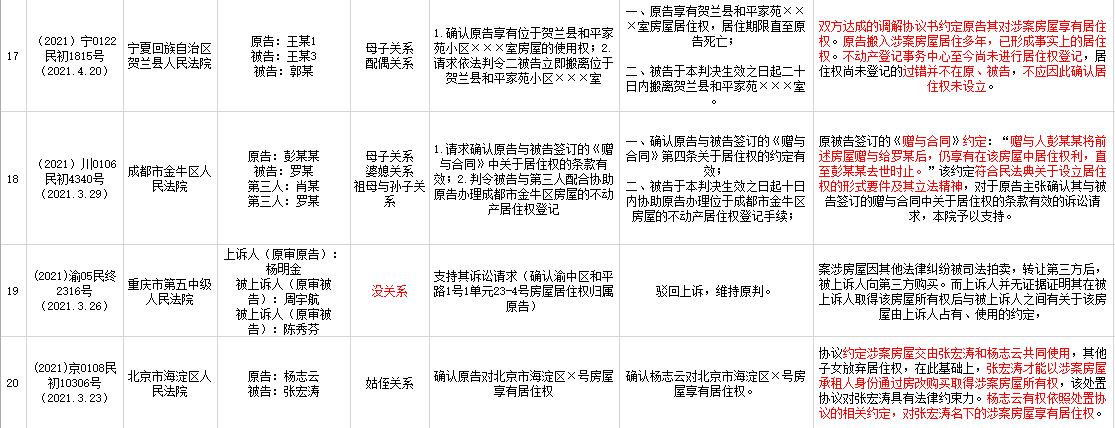

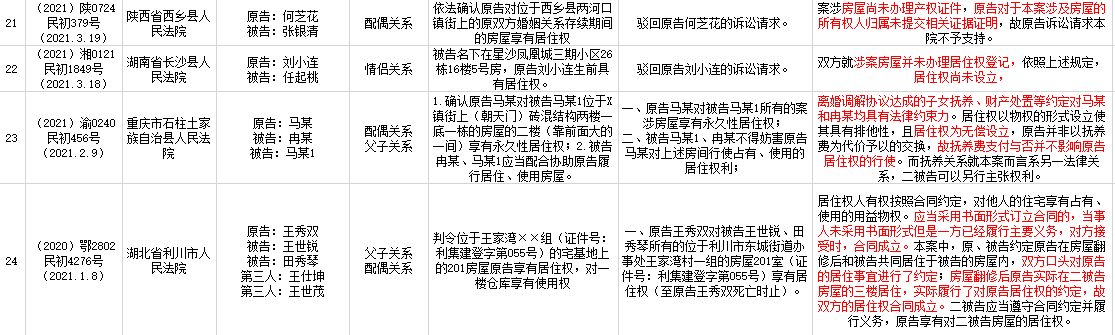

一、笔者首先通过威科先行法律信息库搜索引擎,输入关键词“居住权纠纷”,搜索从2021年1月1日至2021年8月31日期间的所有司法判例。结果显示,已上传的案件数为94件,其中判决35件,占比37%,裁定48件占比51%,调解8件,占比9%。其他3件,占比3%。除去无关案例以及民事调解书(不公开)、民事裁定书后,余20宗一审判决、4宗二审判决(因公开程度、不同搜索引擎统计差异,上述公开案例数量可能存在出入)。

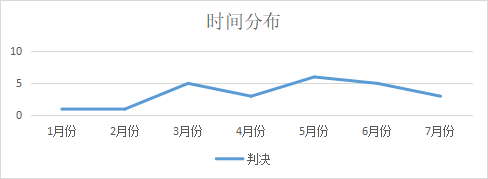

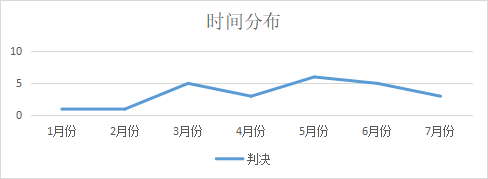

二、整个上半年,居住权纠纷案件系呈上升趋势,但从六月份开始,数据略有下降。

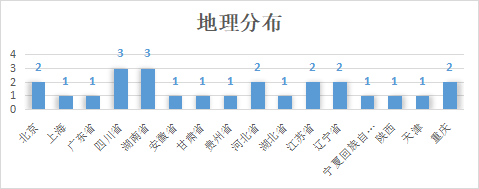

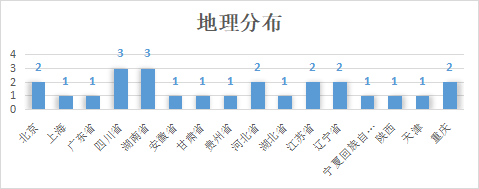

三、案件地理分布情况,分布在中部和东部省份,福建省暂无相关判例。

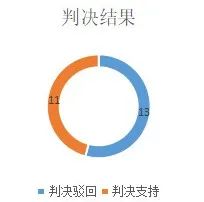

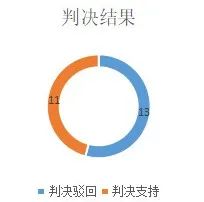

四、判决结果分为两类:驳回原告诉讼请求(即原告不享有居住权)以及支持原告诉讼请求(即原告享有居住权)

五、案件当事人的人物关系上,这类案件基本都是发生在有血缘关系的亲属成员间(包括配偶关系、父母和子女关系、姑侄关系),只有两个案件的双方当事人没有任何亲属关系的(情侣关系、合同关系)。

从上述案例中,可总结出以下裁判观点:

1、案涉房屋要设定居住权,首先得先确权,即要明确房屋所有人,如果存在房屋权属不明的情况,居住权将无法成立;

2、居住权要通过协议约定设立(包括离婚协议、合同、遗嘱等);

3、居住权设立需要登记,即居住权采用登记生效主义,未经登记的居住权不成立。

思 考

分析完这些判例,我们发现居住权制度还没完全伸展开手脚,完全发挥出它应有的功能。居住权首次写入法典,虽然被赋予了超越债权的的物权效力,但《民法典》仅仅只用了六个条文,还存在诸多有待探讨和明确的问题。

首先,居住权人的认定类型及范围尚未明确。居住权在设立之初即带有浓厚人身属性,居住权人应涵盖有伦理关系之近亲属,或者基于某一法律行为产生关系(抚养、领养)的主体,也包括保姆。除此之外,基于某种社交或特定交易关系形成有偿、无偿的非亲属居住关系是否可行?笔者认为,居住权虽强调人身性,但不限制人身性强弱,也不限制人身性形成基础,不禁止人身属性较弱双方签署居住权合同。正如有学者认为:居住权对社会弱者的保护,并不限于近亲属之间,其他与房屋所有人有着某种非直系亲属性质的生活关系之人,只要房屋所有人有此意愿,便可以为其设立居住权。

其次,居住权设立需要双方签订合同,除此之外,法院或仲裁机构基于个案特定事实可否认定居住权成立?《民法典》既未肯定法律行为对于居住权确立的渊源,也未明确法院或仲裁机构对居住权关系确立之司法观念。有学者认为:基于个案追求及司法效率,兼论居住权成立之意定性,不妨肯认法院或者仲裁机构有权成就此番美意,这既凸显司法对于家庭成员权的特殊保护,同时,也可适当维序房屋在居住权层面上的可流通性。笔者认为,应该给法院或者仲裁机构这个权限。

第三,居住权设立采用登记对抗主义还是登记生效主义需要明确。如前文所诉,居住权设立需要登记,但是宁夏回族自治区贺兰县人民法院的(2021)宁0122民初1815号判决中,法院却认为双方达成的调解协议书约定原告对涉案房屋享有居住权。原告搬入涉案房屋居住多年,已形成事实上的居住权。不动产登记事务中心至今尚未进行居住权登记,居住权尚未登记的过错并不在原、被告,不应因此确认居住权未设立。虽说从结果上讲达到了保护了居住权人利益的效果,但是从程序上来说尚有瑕疵。相比之下,笔者认为广东省广州市天河区人民法院的(2020)粤0106民初2280号判决更符合立法原意:法院认为,原告虽未主张办理居住权登记手续,但考虑到民法典是在本案诉讼发生之后才施行的以及从减少双方讼累的角度出发,本院一并判令被告协助原告到房地产管理部门办理居住权登记手续。

第四,居住权和抵押权发生冲突时的保护顺位问题,先居住权后抵押权;先抵押权后居住权的问题。

结 语

随着我国十九大召开以来,国家大力倡导提高保障和改善民生水平,加强和创新社会治理,强调坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,加快建立多主体供给,多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。在此背景下,居住权顺应而生成为一种必然。《民法典》生效至今涉居住权判例数量不多,考虑居住权制度生效至今才过半年,结果尽在情理之中。事后关于居住权制度的判例分析仍有较大研究空间。鉴于居住权制度尚处于研究摸索阶段,许多问题尚未明确,亟待立法者及相关行政部门取得实践心得并进一步完善,让我们拭目以待。

相关法条

《民法典》第366条居住权人有权按照合同约定,对他人的住宅享有占有、使用的用益物权,以满足生活居住的需要。

《民法典》第367条设立居住权,当事人应当采用书面形式订立居住权合同。居住权合同一般包括下列条款:(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)住宅的位置;(三)居住的条件和要求;(四)居住权期限;(五)解决争议的方法。

《民法典》第368条居住权无偿设立,但是当事人另有约定的除外。设立居住权的,应当向登记机构申请居住权登记。居住权自登记时设立。

《民法典》第369条居住权不得转让、继承。设立居住权的住宅不得出租,但是当事人另有约定的除外。

《民法典》第370条居住权期限届满或者居住权人死亡的,居住权消灭。居住权消灭的,应当及时办理注销登记。

《民法典》第371条以遗嘱方式设立居住权的,参照适用本章的有关规定。

相关案例