摘要

2021年2月19日,最高人民法院发布第27批指导性案例,其中第148号-153号案例均系针对第三人撤销之诉,案例发布后,众多法学人士均对债权人在何种情形下可以提起第三人撤销之诉引发各种争议。而此前最高人民法院施行的《全国法院民商事审判工作会议纪要》亦明晰了债权人能够提起第三人撤销之诉的三种情形,故本文拟通过分析现行的法律规定、司法观点,并结合司法实践中涉及第三人撤销之诉的案例及其存在的问题,对债权人提起第三人撤销之诉的情形进行类型化分析、研究,以此架构出债权人作为适格原告的判断标准,供法学人士参考。

一、立法规定及突破:债权人能否作为原告提起第三人撤销之诉的规定及司法观点

(一)被拒之门外的债权人

为了遏制虚假诉讼,保护受错误生效裁判损害的未参加原诉第三人的合法权益,我国立法机关在吸收和借鉴其他国家和地区立法经验基础上,于2012年通过修法的方式,在《民事诉讼法》中增设了“第三人撤销之诉”制度。《民事诉讼法》对第三人撤销之诉的规定仅为第五十六条,按照该规定,有资格提起第三人撤销之诉的主体,仅限为“有独立请求权第三人”和“无独立请求权第三人”。对于“有独立请求权第三人”的界定标准之“有独立的请求权”较容易识别,而对于“无独立请求权第三人”的界定标准之“有法律上的利害关系”如何理解,理论上和实务中均存在较大分歧。并且按照《民事诉讼法》第五十六条第三款之规定,有权提起第三人撤销之诉的原告其“民事权益”需遭受侵害,在《民法典》施行之前,所谓的“民事权益”,在《侵权责任法》第二条中予以明确列举,包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权、所有权、用益物权、担保物权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身、财产权益。这些列举的情形将债权排除在外。因此,按照《民事诉讼法》之规定,债权人原则不得提起第三人撤销之诉。

(二)特殊债权人资格初确认

在司法实践中,当事人利用诉讼方式侵害第三人,最常见的便是当事人通过恶意诉讼方式,损害债权人的权利,然而因《民事诉讼法》严格限制了提起第三人撤销之诉的主体,故债权人无法寻求救济途径,这终将导致“第三人撤销之诉”难以在我国司法实践中生根发芽,也导致部分学者对立法制度的选择和设计提出质疑。在此情况下,最高人民法院于2015年2月4日施行了《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》,该解释专设章节就第三人撤销之诉的原告主体资格和相关程序做了规定,且针对第二百九十二条原告起诉条件的理解和适用问题,最高人民法院在《最高人民法院民事诉讼法司法解释的理解与适用》一书中,首次为债权人有权提起第三人撤销之诉进行阐述,表明对于法律明确规定给予特殊保护的债权,可以适用第三人撤销之诉,具体为:一是法律规定的享有法定优先权的债权,主要有建设工程价款优先权、船舶优先权等。二是法律明确规定享有法定撤销权的债权,主要包括债权人的撤销权、破产债权撤销权

【1】。

(三)为普通债权人开了一扇窗

随着近些年来,虚假诉讼的案件愈来愈多,而法律规定有权提起第三人撤销之诉的依据简陋、语义模糊、范围不清,使得第三人撤销之诉中的原告主体资格问题,观点杂陈,从而导致理论上和实务中均对普通债权人能否提起第三人撤销之诉存在较大分歧。一种观点系继续持完全否定的态度,认为普通债权人不属于原生效裁判对应法律关系中的第三人,不符合《民事诉讼法》第56条规定的第三人主体资格。而另一种观点系持有条件的肯定态度,认为立法者引入第三人撤销之诉,本意是为受虚假诉讼、恶意诉讼侵害的案外人提供救济,因此对普通债权人提起第三人撤销之诉限于存在虚假诉讼且无法经由常规救济程序进行救济的情况

【2】。

为打破僵局,最高人民法院于2019年11月8日出台《全国法院民商事审判工作会议纪要》明晰债权人可提起第三人撤销之诉的情形,并为普通债权人有权提起第三人撤销之诉开了一扇窗。此会议纪要第120条载明,债权人原则上不得提起第三人撤销之诉,但设立第三人撤销之诉的目的在于,救济第三人享有的因不能归责于本人的事由未参加诉讼但因生效裁判文书内容错误受到损害的民事权益,因此,债权人在符合一定情况下可以提起第三人撤销之诉,具体为:1.该债权是法律明确给予特殊保护的债权,如建设工程价款优先受偿权、船舶优先权;2.因债务人与他人的权利义务被生效裁判文书确定,导致债权人享有撤销权而不能行使,如债权人的撤销权、破产债权撤销权;3.债权人有证据证明,裁判文书主文确定的债权内容部分或全部虚假的。可见该会议纪要系在《最高人民法院民事诉讼法司法解释的理解与适用》观点的基础上增加了债权人可提起第三人撤销之诉的第三种情形“债权人有证据证明,裁判文书主文确定的债权内容部分或者全部虚假的”。

《民法典》的施行更是打破了债权人不得提起第三人撤销之诉的壁垒。依据《民法典》第一千一百六十四条之规定“本编调整因侵害民事权益产生的民事关系”,删除了《侵权责任法》第二条列举的属于“民事权益”的具体类型,并且针对上述条文的解读,最高人民法院在《中华人民共和国民法典侵权责任编理解与适用》书中载明“民事权益包括民事权利和民事利益”、“民事利益,则是未被法律明确规定为权利,但又要受到法律保护的利益。比如死者人格利益、商业秘密即为此类典型样态,有关纯粹经济利益等也属此类”

【3】,基于此,《民法典》的施行,剔除了债权人提起第三人撤销之诉中最大的“拦路虎”。

二、现行规范泛化和司法实践判例不一

(一)现行规范所存在的问题

虽然《全国法院民商事审判工作会议纪要》明晰了债权人可提起第三人撤销之诉的情形,然而《全国法院民商事审判工作会议纪要》不是司法解释,不能作为裁判依据进行援引

【4】,其出台,仅是统一裁判思路,规范法官自由裁量权。基于此,2021年2月19日,最高人民法院发布第27批指导性案例,其中第148号-153号案例均系针对第三人撤销之诉,在案例中亦涉及债权人可提起第三人撤销之诉的几种情形,但该指导性案例仅能够在类案中进行参照。而按照《民事诉讼法》第五十六条之规定,第三人撤销之诉的主体仍限制于“有独立请求权第三人”和“无独立请求权第三人”,但现行法律并未对“无独立请求权第三人”的界定标准进行明晰,而识别“无独立请求权第三人”的关键在于案例的处理结果与其是否“有法律上的利害关系”。因“有法律上的利害关系”从其文义上可作出不一样的解读,且迄今为止在司法实践中尚难形成统一观点,故导致认定债权人能否成为第三人撤销之诉的适格原告主体存在较大的障碍。综上所述,在现有法律规定下,第三人撤销之诉的原告适格条件泛化问题严重,因此,导致债权人在司法实践中提起第三人撤销之诉仍存在较大困难。

(二)实务中司法判例不一

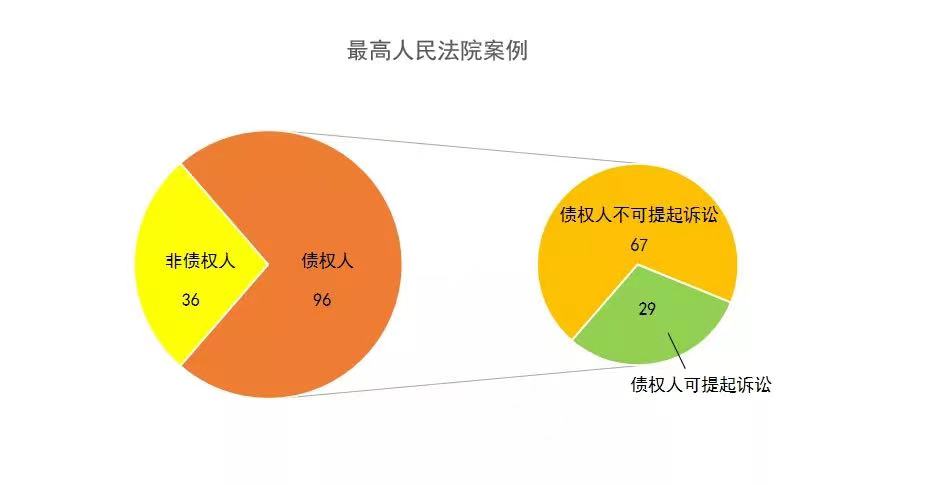

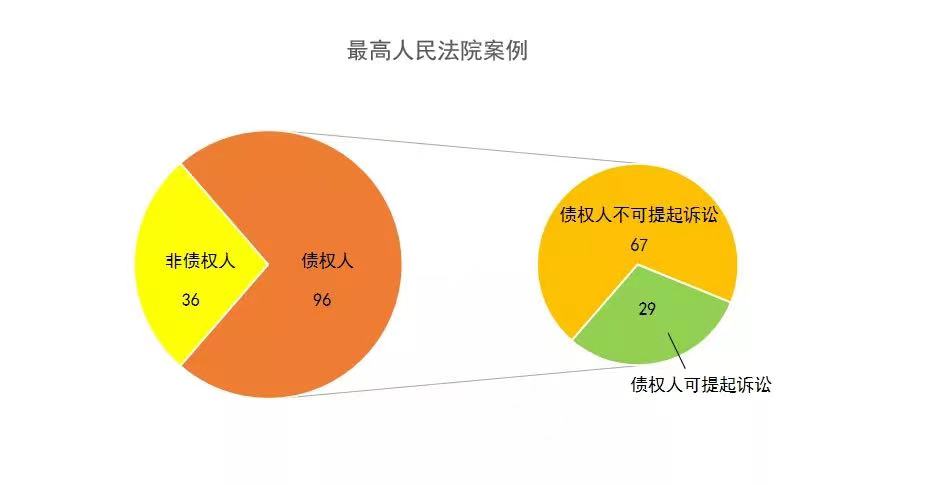

欲了解债权人作为适格原告的具体情况和困难之处,需深入到司法实践中。故笔者利用ALPHA数据库对最高人民法院的类案进行检索,关键词设置为案由:第三人撤销之诉、法院认为包含:债权人、法院层级:最高人民法院。经检索,共计显示案例132件,经排查统计并剔除原告主体为非债权人的无效案件36件,本文数据分析有效案件数量为96件。

1.债权人能否作为原告提起第三人撤销之诉

如上图所示,最高人民法院办理的债权人作为原告提起第三人撤销之诉的96个案件中,其中最高人民法院认为债权人可以提起第三人撤销之诉有29个案件,占比达30%,由此可见,在司法实践中,最高人民法院亦认可债权人有权提起第三人撤销之诉。

2. 债权人可作为原告提起第三人撤销之诉的情形

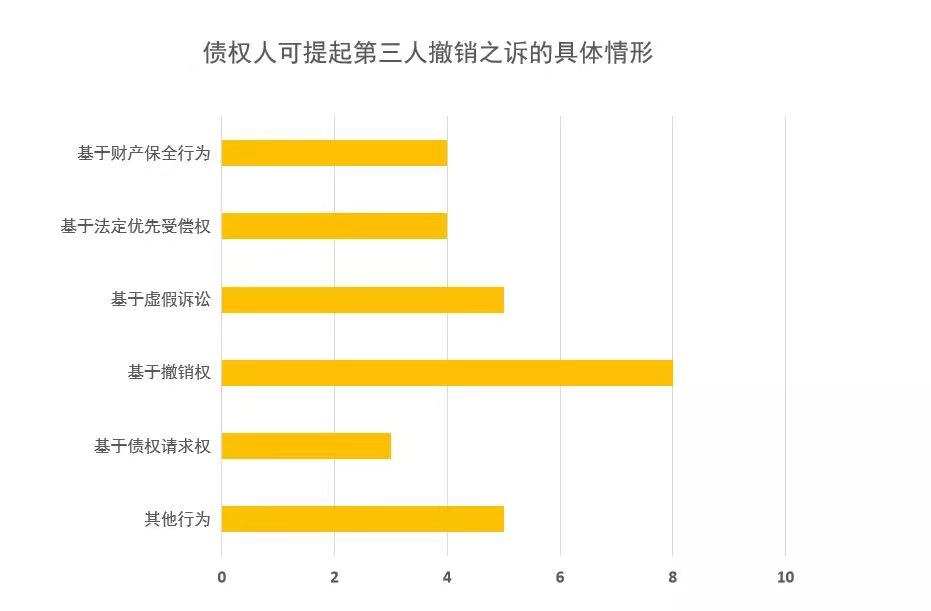

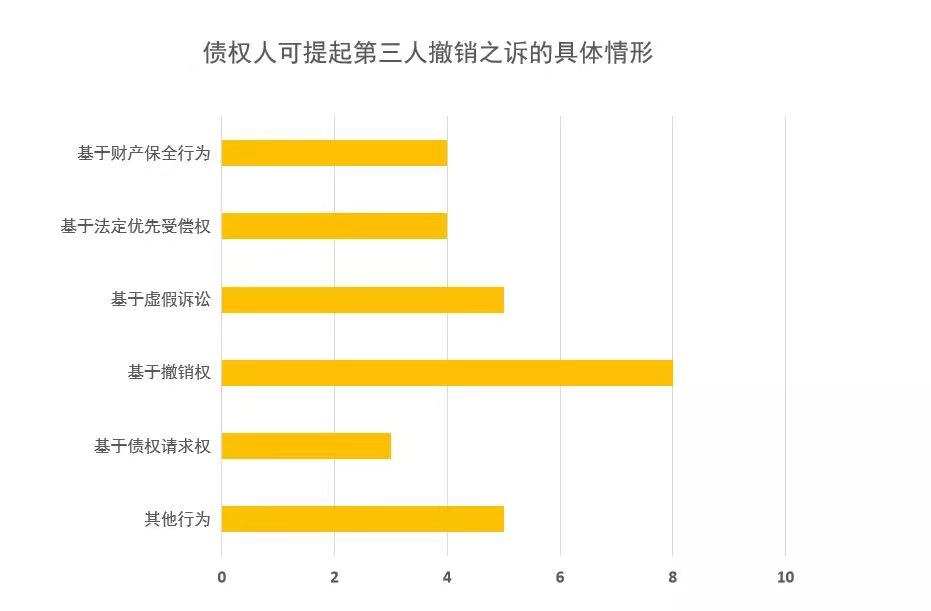

如上图所示,最高人民法院认为债权人有权提起第三人撤销之诉的案例共计29件,主要分为6种情形,分别为债权人“基于保全行为”、“基于法定优先受偿权”、“基于虚假诉讼”、“基于法定撤销权”、“基于债权请求权”等情况可提起第三人撤销之诉。具体情形如下:“基于保全行为”系债权人在其诉讼案件中已向人民法院申请采取财产保全措施,后因另案纠纷发生标的物归属变动导致债权人无法基于财产保全获得优先受偿权利,故债权人基于此提起第三人撤销之诉的情形;基于“法定优先受偿权”系债权人对标的物享有建设工程价款优先权、船舶优先权等,但因另案纠纷导致其权益遭受损失,故提起第三人撤销之诉的情形;基于“撤销权”系债权人因本享有债权人的撤销权、破产债权撤销权,但因债务人与他人的权利义务被生效裁判文书确定,导致债权人享有撤销权而不能行使,债权人基于此提起第三人撤销之诉的情形;“基于债权请求权”系债务人将标的物进行“一物二卖”,且债权人已获得法院生效裁决,另一债权人基于债权请求权而对前诉案件提起第三人撤销之诉。

3. 债权人能否基于财产保全行为提起第三人撤销之诉

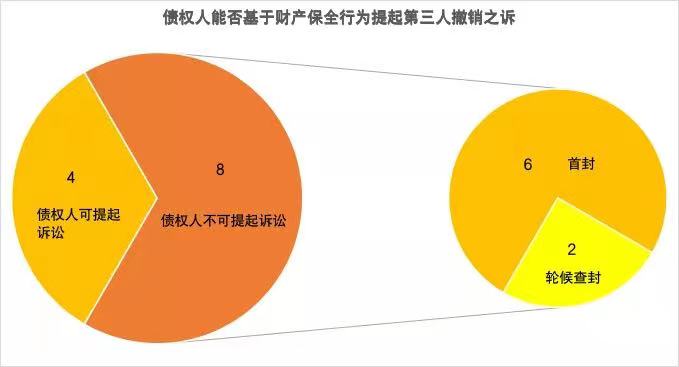

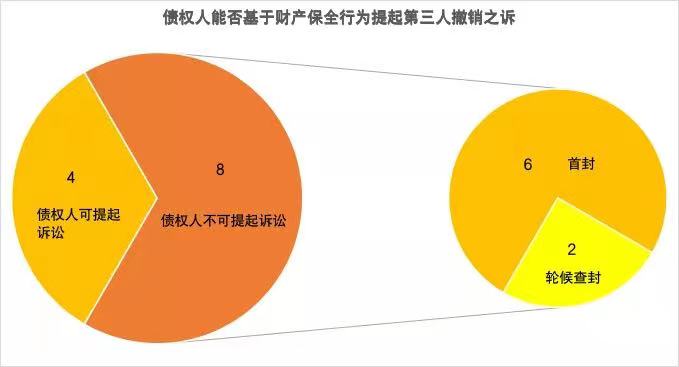

如上图所示,债权人基于财产保全行为提起第三人撤销之诉案件共计12件,最高人民法院认为无法基于财产保全提起第三人撤销之诉的案件为8件,其中债权人系属于轮候查封人案件2件;最高人民法院认为债权人可以基于财产保全提起第三人撤销之诉案件4件,由此可见,在司法实践中最高人民法院对于债权人能否基于财产保全行为提起第三人撤销之诉仍存在较大争议。

综合上述数据,通过数据的列明和对比可知,最高人民法院认为债权人可提起第三人撤销之诉,只是对于债权人提起第三人撤销之诉的条件进行严格限制,且对于债权人在何种情况下可提起第三人撤销之诉及其认定的标准如何,在司法实践中仍存在分歧,特别是对于债权人能否基于保全行为提起第三人撤销之诉存在观点不一。

三、解决思路:债权人提起第三人撤销之诉的类型化划分

虽然现行规范泛化与司法实践判例不一,但债权人若以原告主体提起第三人撤销之诉,其必须将其身份限定在《民事诉讼法》第五十六条所规定的主体范畴之中。故本文通过对检索案例的案件情形进行梳理,在立足于现行的法律规定、司法观点、理论观点和立法目的的基础上对《民事诉讼法》第五十六条进一步进行解读,并对实务中债权人可提起第三人撤销之诉的情形以“有独立请求权”债权人和“无独立请求权”债权人为类型进行划分,以此对债权人可提起第三人撤销之诉的情形进一步分析和解读,寻求较为明晰的判断标准。

(一)有独立请求权的债权人

1.债权人对诉讼标的享有债权请求权

案例一:房屋系B从案外人抵债而来,房屋仍登记在案外人名下。B因欠款,将房屋抵债给A,A实际占有该房屋。后B通过房屋买卖合同将房屋出售给C,并通过诉讼方式获得人民法院生效判决。A认为因B和C的诉讼导致其权益受损,故提起第三人撤销之诉。法院认为:二者均属于平等之债,应平等受保护,但因债的标的相同,两债只能择一履行,在履行利益上一般应优先保护已实际占有标的物且债权形成在先的债权人

【5】。

案例中,二者当事人均对标的物具有债权请求权,实务中最典型的债权请求权的案例为“一物二卖”和“一屋数租”。在司法实践中,人民法院认可未参与前诉案件中的债权人系属于有独立请求权的第三人,可提起第三人撤销之诉。原因在于,通常情况下,合同的成立和生效,系基于双方当事人真实意思表示达成的合意即可,基于此,可能存在多个主体对同一标物的权利存在重叠或者互相排斥的情况,因相互之间的债权系平等之债,应当平等受法律保护,但若人民法院对先采取诉讼的当事人作出的生效裁判时,亦会损害未参加诉讼的第三人的权利。故对于这种“一物二卖”或“一屋数租”情形,人民法院究竟应优先保护哪一方的权利,需通过对案件的实体内容进行审理,方可进行认定。故而,人民法院需先承认未参加诉讼的债权人对诉讼标的具有独立请求权,之后方可根据案件的实际情况作出裁决。因此,债权人对诉讼标的享有债权请求权情况下,不同债权人在另一方与出卖人的前诉案件均具有互相独立的请求权,系属于《民事诉讼法》第五十六条第一款中的“有独立请求权”第三人。

2.债权人对诉讼标的享有法定优先受偿权

案例二:A系B开发的房地产的总承包方,其与B签订了建设工程总承包合同并进行了施工建设,房地产已竣工验收合格,但B欠付工程款未支付。后C与B因另案纠纷诉至人民法院,人民法院判决案涉房地产归属C。A因其优先权益受损,故提起第三人撤销之诉。法院认为:另案判决中归属C的房地产中包含A享有工程价款优先受偿权的范围,故A基于另案民事判决所提起本案第三人撤销之诉主体适格

【6】。

上述案例系基于《民法典》第八百零七条中的建设工程价款优先权而提起第三人撤销之诉,除此外,我国《海商法》中也规定了优先权。优先权是指,依据债权的性质,给予某一债权人先于其他债权人,甚至先于抵押权人受偿的权利。在第三人撤销之诉中亦存在具有法定优先权的债权人,因另案裁决而导致其权利受到影响,若简单以《民事诉讼法》第五十六条之规定,债权人难以提起撤销权诉讼,则法律明确赋予保护的债权将无救济途径。基于此,《最高人民法院民事诉讼法司法解释的理解与适用》和《全国法院民商事审判工作会议纪要》均强调因优先权并非普通债权,其权利受到侵害时,可以提起第三人撤销之诉。笔者认为,原因在于,优先权的设立系立法者基于特定政策的考量,为了追求实质公平赋予特定民事主体权利优先保护的法律效力。债权人实现优先受偿权系建立在对特定财产进行变价的基础上,若在实现优先受偿权之前,亦有当事人通过诉讼方式对该诉讼标的的权属进行确认或进行处分,则优先受偿权人的权利亦会因此受到影响。故而,笔者倾向性认为,债权人对于标的物系因优先权而享有诉讼请求,系属于“有独立请求权”的第三人。

3.债权人基于财产保全行为对诉讼标的享有权利

案例三:A与B因案件纠纷诉至人民法院,A通过向人民法院申请的方式对案涉标的物采取保全措施。其后,B与C因买卖合同纠纷诉至人民法院,人民法院判决案涉标的物归属于C。A因生效的裁决导致无法基于保全行为而请求人民法院处置案涉标的物,故提起第三人撤销之诉。法院认为:另案判决将案涉标的物直接归属于C,该判决结果将直接涉及A申请的财产保全措施,即A与另案中有法律上的利害关系

【7】。

案例四:A系B的债权人,为实现其债权,A向人民法院申请财产保全,查封冻结B享有的标的物,其后B与C因合同纠纷诉至人民法院,通过生效裁决将案涉标的物确权给C。A因其权益受损,故提起第三人撤销之诉。法院认为:A对为实现债权向人民法院申请查封,并不能改变其系普通债权人的法律地位,且对另案的裁决与A实现债权的情况,虽然具有一定的事实上的影响,但其与该案诉讼标的没有直接的权利义务关系,该案的处理结果与其亦没有法律上的利害关系,A亦不属于无独立请求权的第三人

【8】。

以上两个案件均系债权人无法实现财产保全权益而提起第三人撤销之诉,然而最高人民法院的案件处理结果却存在明显的分歧。对此,不仅是在司法实践的案件中存在较大分歧,理论界上对此亦存在不一样的观点。一种观点系持否定态度,其认为债权人通过申请财产保全方式所享有的优先受偿权,其并非系对被查封资产享有实体上的权利,虽然另案判决会导致案外人的优先受偿权受到影响,但这种影响并不会导致案外人的自身债权灭失【9】。另一种观点,则认为基于财产保全行为而对前诉标的物享有权利的债权人有权提起第三人撤销之诉,因在一定情形下,财产保全行为可保证债权人享有优先受偿权,若因一方当事人通过恶意处分方式,导致保全申请人的权利受损,需赋予保全申请人有提起第三人撤销之诉的主体资格

【10】。

笔者倾向性认同第二种观点,债权人基于财产保全行为对诉讼标的享有优先受偿权利,其有资格提起第三人撤销之诉。原因在于,首先,财产保全是以保障裁判所确认的权利得以实现,或者防止合法权利遭致无法弥补之损害目的的临时救济制度

【11】。在司法实践中,债权人向人民法院申请采取保全措施,享有排除他人在之后对查封标的进行抵押、转让等处分的权利,由此基于查封标的,债权人具有物权上的利害关系。其次,财产保全申请人虽系一般债权人,但基于法院查封,债权人与查封标的具有物权上利害关系,其债权可以认定属于法律特殊保护的债权,财产保全申请人亦可通过拍卖、变卖的方式下,获得优先受偿的权利。最后,在债权人已申请保全后,债务人通过诉讼方式恶意处分的标的物,若另案进入执行程序,保全申请人还可通过执行异议方式,获得救济机会;若另案未进入执行时,则保全申请人将对其权利遭受损失而无可奈何。故而,为防止保全申请人遭受损失无法救济,保障保全申请人对标的物享有的优先受偿权利,需赋予债权人可基于财产保全行为提起第三人撤销之诉。

(二)无独立请求权的债权人

1.债权人基于法定撤销权而享有第三人撤销之诉的主体资格

案例五:A为B经营的养殖厂所借的贷款提供担保,并基于贷款代偿的方式形成债权债务关系,A通过诉讼的方式,向B主张权利,现已处于执行阶段。后B与C基于转让养殖厂形成的买卖合同关系,因C不履行买卖合同关系,诉至人民法院并达成以3132573元交易价转让养殖厂的调解协议。A认为,B不合理处置到期债权,所达成的调解协议损害其权益,故提起第三人撤销之诉。法院认为:A主张受损害的民事权益因民事调解书而存在根据《合同法》第七十四条(现为《民法典》第五百三十八条)提起撤销权诉讼障碍,可以认定B和C买卖合同纠纷案件处理结果与A具有法律上的利害关系,A有权提起本案第三人撤销之诉

【12】。

法定撤销权,包含《民法典》第五百三十八条规定的“债权人的撤销权”和《企业破产法》第三十一规定的“破产债权撤销权”,上述案例系基于《民法典》第五百三十八条之规定而行使第三人撤销之诉,撤销权的主体系属于一般债权人。不管系《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》《全国法院民商事审判工作会议纪要》、亦或系司法实践观点,均认可债权人可基于所享有撤销权提起第三人撤销之诉。究其原因在于,首先,给予撤销权主体提起第三人撤销之诉的核心要点并非基于债权人的民事权益存在特殊价值或者优先属性,系着眼于债务人作出《民法典》第五百三十八条规定的行为往往系通过虚假诉讼、虚假调解等方式进行,从而导致债权人的民事权益受到损失。再者,《民法典》第五百三十八条规定的债权人撤销权制度中,债权人可通过诉讼方式撤销债务人放弃到期债务、无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产等不当行为,但是该制度并不可针对生效法律文书,不能产生否定生效法律文书的效果。因此,若第三人撤销之诉完全排斥债权人,则会导致法律赋予债权人的法定救济方式因债务人的恶意行为灭失,债权人亦难以获得有效的救济,基于另案诉讼的处理结果与债权人系具有法律上的利害关系,故不论是理论界、亦或司法实践中,均认为有必要为享有法定撤销权的债权人敞开启动第三人撤销之诉的大门,为第三人提供程序上的救济保障。

2.债权人有证据证明系属于虚假诉讼,具有第三人撤销之诉的主体资格

案例六:A等十四人与B因民事纠纷诉至人民法院,后胜诉获得生效法律文书,现已进入执行阶段。B与C因民事纠纷诉至人民法院,后通过民事诉讼调解程序达成和解协议将其持有的财产转让给C,同时将B承担的债务限定为B用于建造“恒达918”轮对外所欠的债务,且B无其他可供执行的财产。后A认债务人恶意通过诉讼方式减少其责任财产,进行个别清偿,危及债权人债权的实现,故提起第三人撤销之诉。法院认为:A等十四人在起诉时已提交初步证据证明在“恒达918”轮船舶权属尚有争议的情况下,B与C通过民事诉讼调解程序达成和解协议将“恒达918”轮转让给C,同时B亦无其他责任财产可供执行,故参加原诉调解的当事人有可能存在恶意串通以规避执行、选择性偿债的方式损害A等十四人合法债权的情形,故A等十四人有权提起第三人撤销之诉

【13】。

上述案例系因债务人可能存在虚假诉讼导致债权人权益遭受损失的情况而提起第三人撤销之诉,在此种情况下,法院认可另案裁决结果与案外人具有利害关系,故有权提起第三人撤销之诉。最高人民法院通过出台《全国法院民商事审判工作会议纪要》予以明晰在第三人有证据证明,原裁判文书主文确定的债权内容部分或者全部虚假,有权提起第三人撤销之诉,亦是基于此,进一步打破了原本针对债权人能否提起撤销之诉争执的僵局。

在《全国法院民商事审判工作会议纪要》出台之前,若第三人提供的证据,人民法院认为当事人有可能存在恶意诉讼的情况,系符合第三人撤销之诉的原告主体资格。究其原因在于,首先,立法机关增设第三人撤销之诉的目的,主要是为了遏制司法实践中日益猖狂的虚假诉讼、恶意诉讼,同时对横遭此类诉讼侵害的第三人进行有效的权利救济。若仅按照《民事诉讼法》第五十六条第三款之规定,则债权人将无法提起撤销权诉讼,亦将大幅度减损第三人撤销之诉遏制虚假诉讼的制度功能。其次,人民法院若需查明另案案件是否存在虚假诉讼,需对案件的基本事实进行实体审查,若在立案时直接将债权人剔除第三人撤销之诉的主体中,则终将无法查清另案是否存在虚假诉讼,而虚假诉讼的泛滥,毫无疑问终将扰乱正常的司法秩序,并且会对法院的权威形成冲击。最后,基于债权本身所具有的平等性和相对性特征,使得债权人在法律上难以获得物权人的优越地位,更使得债务人在逃避债务时更加方便。基于此,债务人往往利用此限制,与他人合谋通过诉讼方式转移其财产,使得债权人的债权将难以得到实现。虽然债权人对于另案的标的物其并无独立请求权,但是债务人恶意通过另案裁决终将会使得债权人的权益遭受损失,因此另案案件裁决结果与债权人具有法律上的利害关系。

总结

综合以上类型化分析,笔者认为,债权人定位适格仍系属于第三人撤销之诉原告主体的立法和司法问题,需以《民事诉讼法》第五十六条规定的“有独立请求权第三人”和“无独立请求权第三人”进行分析认定。依据现行司法观点,纯粹的列举在几种情形下债权人可提起第三人撤销之诉,系无法切实解决债权人提起第三人撤销之诉原告主体确定的问题。因此,对于有权提起第三人撤销之诉的原告主体,并不是简单的对原告主体是否为债权人进行简单划分,而是需结合案件的基本事实进行分析认定,分析其是否属于“具有法律上的利害关系”、或“独立请求权”。基于此,对于第三人撤销之诉原告主体的认定,完全脱离实体性审查几乎不可能,而必须结合案外第三人主张的实体权益和原诉讼裁判的实体法律关系之间的关系来进行具体分析,方可认定债权人是否为第三人撤销之诉的适格原告。

注释和参考文献

【1】最高人民法院:《最高人民法院民事诉讼法司法解释的理解与适用》,人民法院出版社2015年版,第780页。

【2】贺小荣主编:《最高人民法院民事审判第二庭法官会议纪要——追寻裁判背后的法理》,人民法院出版社2018年版,第106-112页。

【3】最高人民法院民法典贯彻实施工作小组:《中华人民共和国民法典侵权责任编理解与适用》,人民法院出版社2020年版,第16页。

【4】最高人民法院民事审判第二庭:《全国法院民商事审判工作会议纪要》,人民法院出版社2019年版,第3页。

【5】最高人民法院(2019)最高法民申3215号民事判决书。

【6】最高人民法院(2017)最高法民再154号民事判决书。

【7】最高人民法院(2018)最高法民申5197号民事判决书。

【8】最高人民法院(2019)最高法民终1824号民事判决书。

【9】最高人民法院民事审判第二庭:《全国法院民商事审判工作会议纪要》,人民法院出版社2019年版,第611页。

【10】贺小荣主编:《最高人民法院民事审判第二庭法官会议纪要——追寻裁判背后的法理》,人民法院出版社2018年版,第106-112页。

【11】刘东:《第三人撤销之诉》,上海人民出版社2019年版,第129页。

【12】最高人民法院(2017)最高法民终626号民事判决书(第27批指导性案例)。

【13】最高人民法院(2018)最高法民终97号民事判决书。