2022-12-21 23:24:00

“住改商”即住宅改经营性用房,在日常生活中极为常见,“住改商”业主与其他利害关系业主之间经常产生纠纷,该类纠纷中,利害关系业主如何取缔“住改商”行为?从诉讼角度,本文梳理了争议焦点和代理人的论证路径以及法院的裁判观点;从非诉角度,本文也总结出了如何规制、处理“住改商”行为的路径和方法。

关键词:住改商 经济性用房 《民法典》第279条

一、问题的引出:“住改商”纠纷为何?利益分歧在何处?

住宅改商业用房、经营性用房的行为产生了巨大的经济利益和工作便利,但同时产生了许多“吵闹”、“存在隐患”的邻居,在权利意识觉醒的当今社会,其他业主更希望自己住宅的隐私性不受打扰、安全性得以保证以及公共资源不被占用,因此,住改商的业主和其他业主间产生了普遍性的矛盾。“住改商”相关的民事纠纷中,“住改商”业主往往是以被告方的身份出现,其根本目的在于保持住改商现状以实现经济利益和工作便利;而与其发生纠纷的业主往往作为原告,最终目的在于取缔“住改商”行为,以维护建筑物专有权、共有权权益的完整,部分情况同时要求赔偿损失。

二:“住改商”的概念内涵、利益与影响分析

(一)

相关案例简析

“住改商”并非法律概念,较常解释为“住房改商业用房”、“住宅改商业用房”、“住宅改商业物用”等,本文以《民法典》第279条对其情景的定义,取“住改商”的全称为“将住宅改变为经营性用房”。

1、“住宅”的概念内涵

住宅,根据《房地产统计指标解释(试行)》中对住宅的定义,“指专供居住的房屋,包括别墅、公寓、职工家属宿舍和集体宿舍、职工单身宿舍和学生宿舍等,但不包括住宅楼中不住人的地下室等,也不包括托儿所、病房、疗养院、宾馆、旅馆等具有专门用途的房屋。”简言之,住宅是满足人类生活、居住、休憩所需的固定空间,并负有显著的隐私保障特质(外人未经允许不得入内)。

从法律实务的角度出发,区分房屋是否是“住宅”的标准通常以不动产登记部门颁发的《不动产权证》、《房屋所有权证》上登记的房屋性质为主,采公示主义。

2、“经营性用房”的概念内涵

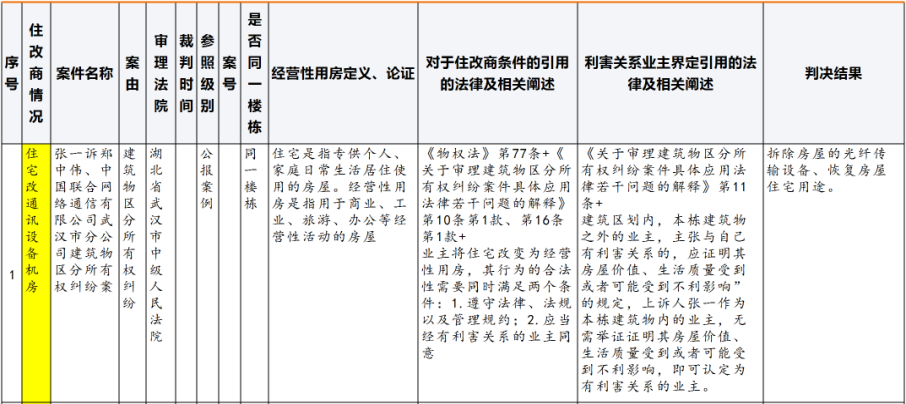

本文采公报案例“张一诉郑中伟、中国联合网络通信有限公司武汉市分公司建筑物区分所有权纠纷案”中法院“经营性用房”的定义即通常指用于商业、工业、旅游、办公等经营性活动的房屋。

综上所述,“住改商”的完整概念即“业主将行政机关颁发的《不动产权属证书》或《房屋所有权证》中房屋性质登记为“住宅”的房屋改变成用于商业、工业、旅游、办公等经营性活动的房屋。”

(二)

“住改商”的利益所在

随着我国市场经济的深度发展,“小型化”、“创新化”的趋势系孕育了“住改商”的适用场景,“住改商”之利笔者总结如下:

第一,降低创业成本,促进就业,增加税收。以泉州为例,写字楼的租金动辄一平方米20-60元/月,公摊面积高达40%-50%,并附带高昂的物业费(3-8元/平方米/月),且水电费采商用水电价格,而创业者若设立在住宅,同等使用面积的租赁成本可能相差近一倍,所以“住改商”为创业之路提供了相当大的便利,而随着个体工商户和小微企业的增加,同样为政府创造了更多的税收,相辅相成。

第二,为居民日常生活物质、娱乐需求提供便利。在小区中常有棋牌室、小卖部、批发部、理发店、书店等,使广大居民不出小区就可以享受各种生活便利。

第三,有利于发挥房屋的最大价值,做到物尽其用。对于有多套房屋或是个人居住面积较大的住宅,完全可以开设工作室或采取经营行为以充分利用住宅商用价值。

第四,住改商可以使城市的空间更加多元、立体。居民居住区的住宅存在广泛的商业空间,第一层、第二层、顶楼、外墙面都存在相当的利用空间,SOHO商住模式的成功已经完全说明住改商的可行性、经济价值以及为城市建筑带来的立体感和多元意义。

第五,为“居家办公”创造条件,降低城市出行高峰期的交通压力、避免浪费工作时间。小城市出行时间较短,许多人有午归习惯,意味着每日两次来回,大城市通常早出晚归,在单位午休,如此下来每日至少有1-2小时在工作通勤的路上,如果允许住改商,居家办公成为典型,将大大节省不必要的通勤时间,缓解相应时段的交通压力。

(三)

“住改商”所造成的影响

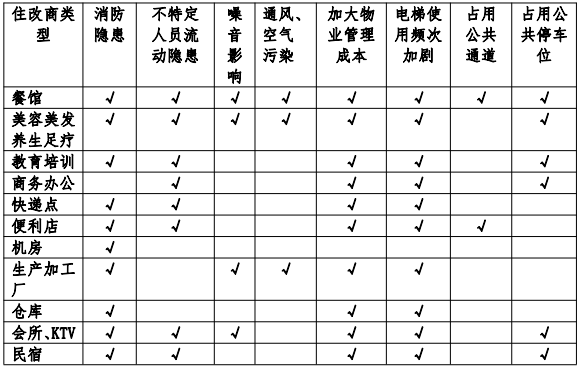

房屋存有生活属性与经济属性两大属性,经济属性的核心是物尽其用,要求高流量、高曝光率、高使用频率,与生活属性所追求的高独立性、高安全性、免打扰、低人流的要求存在天然的矛盾。住改商之弊往往在于影响到了住宅的生活属性方面及安全属性方面,依据住改商的不同类型,笔者总结大致影响大致如下:

第一,安全隐患问题。首先是消防的隐患,因住宅与经营场所的消防设计标准不同,需要通过的消防验收标准也不同,在用电负荷方面也存在较大区别,还有部分情形如快递点、仓库会出现大量可燃物的堆积,是潜在的消防隐患。其次是不特定人员流动的隐患,经营性住房追求的高人流量以支持商业运营,导致住宅出入人数远多于住宅,大量不特定人员的出入将增大小区的安保压力。

第二,噪音影响、通风、空气污染影响。首先是KTV设备、美容美发店长期播放歌曲、加工厂长时间运作等会造成噪音影响、其次主要是餐厅的油烟、美容美发店和加工厂的气味会带来通风、空气污染问题。

第三,加大物业管理成本。物业的保洁责任、安保责任、共用设施设备的维护责任、停车管理责任等,都会因为住改商情形而加重,无形之中增加了物业的管理难度和成本。

第四,加剧电梯使用频次。不论是加大人流量还是货运需求,住改商模式在大多数情况下都会增加电梯的使用频次。

第五,占用公共资源。小区的公共停车位、公共通道均是依据正常居住条件下的居民数量进行规划、设计的,住改商带来的人流量增加会造成公共资源的挤兑。

第六,住改商的泛滥会导致土地性质的模糊化。国家对于土地系住宅/商用存在严格的使用期限规定,商业土地的使用期仅为四十年,而住宅的土地使用权却长达七十年。另外,住宅房屋的首付比例、贷款条件以及还款期限等条件都比商业用房的优惠。如果“住改商”的条件过于简易,住宅大面积改为商用,首先会突破国家土地性质严管、城市规划的权威性,其次会导致商用土地的价值贬损,导致国家资产的流失,再者将导致大面积的同业市场不公平竞争情形,造成行业内卷、恶性竞争。

根据不同的“住改商”类型,和其造成的影响,笔者总结如下表(后文结合案例分析):

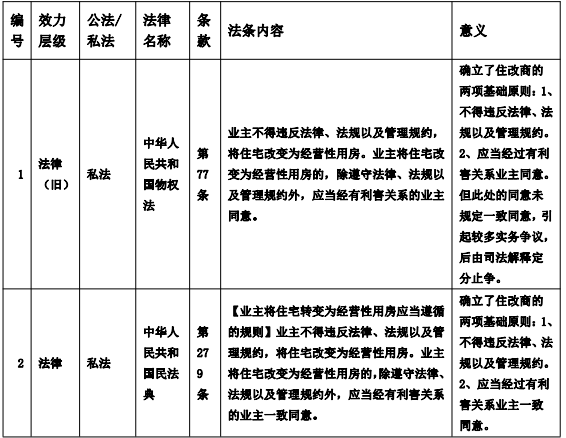

三、“住改商”(主要)裁判规则/规定

总结:我国从法律、行政法规、地方性法规、国家标准等多个维度均对住改商的制度作出相应的规定,确立了主要的裁判思路即由旧《物权法》77条即《民法典》279条联同《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10、11、16条所组成的司法实务裁判规则,并根据不同的案由(建筑物区分所有权纠纷/相邻权纠纷/侵权/类侵权纠纷)或不同的法律关系(行政/民事)分别适用,不足再由其他法律、行政法规、地方性法规、国家标准进行规则的补足或参照适用。

但是,不论是《物权法》第77条还是《民法典》第279及相应的司法解释均是在未对住改商经营类型进行划分的情况下,直接采取利害相关业主“一票否决制”,此种情况有利于裁判的便捷性,为法院减轻裁判工作,但显然为住改商的实际运行设置了过高的门槛,与社会实践生活产生了脱节,在一定程度上损害了“住改商”业主对专有权的行使权益。

对上述裁判规则的梳理可以发现,在法律实务层面,目前仍持【公益、众益>私益】的观点,对住改商的情况持较为保守的“相对禁止”、“严格准入”态度。

四、住改商案件的案由识别

民事诉讼中,涉及“住改商”的案件案由主要有两类:

(一)第一类是建筑物区分所有权纠纷、相邻关系纠纷

其请求权基础为《民法典》第279条“业主不得违反法律、法规以及管理规约,将住宅改变为经营性用房。业主将住宅改变为经营性用房的,除遵守法律、法规以及管理规约外,应当经有利害关系的业主一致同意。”和《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条规定:“业主将住宅改变为经营性用房,未依据民法典第二百七十九条的规定经有利害关系的业主一致同意,有利害关系的业主请求排除妨害、消除危险、恢复原状或者赔偿损失的,人民法院应予支持。”

建筑物区分所有权权利主体、权利客体和权利内容上上与其他不动产权利存在本质区别,首先,权利主体身份上存在多重性,即业主作为权利主体同时享有专有权、共有权与成员权三种权利在性质上不可分割,呈现一体性,表现为构成建筑物区分所有权的专有权、共有权与成员权无法分离,不能单独成立,少了一个都会导致建筑物区分所有权解体或者无法正常行使。其次,权利客体也存在多样性,专有权的客体为建筑材料组成的四周上下封闭的、在构造和使用上具有独立性和经济价值的建筑空间,而共有权的客体为建筑物及其附属建筑物中所有的共有部分,成员权的客体为业主作为管理团体成员所为的行为;再者,权利内容更为复杂,存在主导,业主拥有专有权是拥有共有权和成员权的前提。

从权利的角度进行拆解,该类纠纷的本质是业主的专有权权利与共有权等公共利益的冲突,系私权利与公共利益之间的矛盾,诉讼请求一般围绕要求停止住改商行为、恢复住宅原本用途,较少附带经济损失。

(二)第二类是排除妨害纠纷、财产损害纠纷、恢复原状纠纷、物权保护纠纷等侵权/类侵权纠纷

其请求权基础在《民法典》第236条规定“妨害物权或者可能妨害物权的,权利人可以请求排除妨害或者消除危险。”、第1167条:“侵权行为危及他人人身、财产安全的,被侵权人有权请求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。”及侵权篇其他规定等,从权利角度进行拆解,该类纠纷的本质在于业主的专有权权利受到别的业主的“住改商”行为的侵害,系私权利之间的矛盾,诉讼请求通常在要求停止侵权(住改商)行为、恢复住宅原本用途,部分案件根据实际状况附带赔偿经济损失要求。

(三)其他案由

还有部分案件是物业服务合同纠纷、租赁合同纠纷,其针对“住改商”情形的举证和论证主要是为了证明违约/违法行为成立,而并非针对住改商行为作出诉求,故不在本文的讨论范围之内。

当然,诉讼实务中尽管被法院识别为其中一类的案由,也不意味着业主住改商行为的侵害对象在公共利益和私权利中必然择一,而往往是两种论证思路均会被采用,即原告方在证据允许的情况下会试图证明被告方的住改商行为同时侵犯了公共利益和原告方私权利,任意一条成立即可达到预期的诉讼效果。

五、针对各种“住改商”的不同类型进行的案例检索和整理

六、“住改商”纠纷的裁判角度及诉讼争议焦点分析

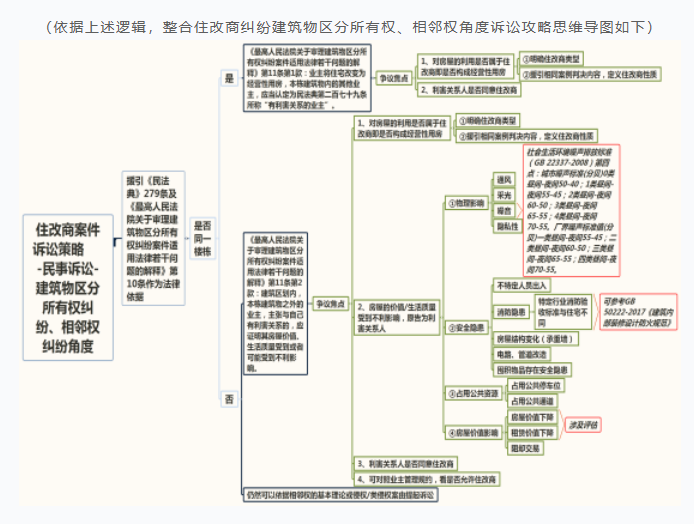

第一类

建筑物区分所有权纠纷

此类案件的请求权基础在于《民法典》第279条及《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条,依据该请求权基础目前已经形成一个较为稳定的裁判逻辑,共分为三部分的判断:1、业主对房屋的使用是否构成经营性用房;2、利害关系业主认定;3、是否满足同意条件。

(一)业主对房屋的使用是否构成经营性用房

该问题的本质在于住宅的使用性质与经营性用房使用性质的异同,根据公报案例《张一诉郑中伟、中国联合网络通信有限公司武汉市分公司建筑物区分所有权纠纷案》中的对住宅和经营性用房均作了简洁有力的定义:“住宅是指专供个人、家庭日常生活居住使用的房屋。经营性用房是指用于商业、工业、旅游、办公等经营性活动的房屋。”因此大多数案例沿用此认定方法,以个人使用、日常生活使用的范围作为判定是否超出住宅使用的两个硬性条件,缺一不可。例如第三案“马瑞通、刘雅珍等与郑珊珊、海南展雄卓一实业有限公司建筑物区分所有权纠纷”中,展雄卓一公司即便平时员工居住在案涉房屋(住宅)内,但是该住宅并非日常生活所使用,因此被认定为经营性用房。例如第十九案“刘首蓉与唐曙光物权保护纠纷”中,案涉住宅被改作民宿使用,显然符合日常生活使用即居住使用的条件,但因不是个人使用,居住人不特定,因此仍然构成经营性用房。

(二)利害关系业主认定

利害关系业主判断规则现由《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第11条(业主将住宅改变为经营性用房,本栋建筑物内的其他业主,应当认定为民法典第279条所称“有利害关系的业主”。建筑区划内,本栋建筑物之外的业主,主张与自己有利害关系的,应证明其房屋价值、生活质量受到或者可能受到不利影响。)所确立,因此,实务中先审查原被告是否属于同一楼栋,如果是同一楼栋,则利害关系业主身份成立;此判断方法虽是通说,但如今建筑物的规模已远超司法解释出台的09年,新楼盘通常有上百户,所有业主都受到住改商的影响并不符合事实,要求所有利害关系人一致同意过于苛刻,因此不少法院也通过调解、采纳政策、让渡判断权于行政机关等方法进行规避。

如不是同一楼栋,需作二次审查,二次审查包括两部分:1、是否是同一建筑区划;2、房屋的价值、生活质量是否受到不利影响。此处对原告产生相应的举证责任。

1、是否是同一建筑区划

实践中许多房地产开发商往往同时竞拍相邻土地,作为多个楼盘组团开发,便于规划审批,同时可以降低设计、勘探、施工、宣传等多项成本,特别是宣传时往往以整体项目的名称进行宣传,但下属分为I期、II期、III期等,各期楼盘实际上又独自构成建筑区划/小区,这就为确定是否是同一建筑区划的判定造成了一定的困难。实务中,判断是否属于建筑区划的根本性证据为《国有土地使用证》,法院通常依据地块证号的异同来判断是否是同一建筑区划,同时《建筑施工许可证》也存在相当的证明效力,不同建筑区划的《建筑施工许可证》注明的内容不同,但同一地块也可能存在多份《建筑施工许可证》,需甄别选用。

该前提在一定程度上利于被告,原被告的房屋可能实际上位于相邻楼栋,原告实际上也对被告的生活造成了相当程度的影响,但因两楼栋分属不同建筑区划,因此原告的利害关系业主身份依据该前提会被否定。

2、房屋的价值、生活质量是否受到不利影响

(1)房屋价值

房屋价值的影响包括多种方面:①房屋交易价值;②房屋的租赁价值;③房屋的交易难度。交易价值的可以通过评估方式确定,但评估方式只能确定评估时刻价值,而较难证明价值下降;房屋的租赁价值可以通过评估、中介/租赁平台的租赁价格确定,但证据力较弱,难以单独完成证明;房屋的交易难度在实践中不被单独认可,往往作为前两项的辅助证明证据存在。

总体而言,住改商案件往往诉求不含经济内容或数额较低,采取房屋价值影响该路线以证明系利害关系业主虽不存在制度上的障碍,但实践操作中考虑到评估费用等花费,往往原告和法院都另辟蹊径来认定是否是利害关系业主。

(2)生活质量

他栋楼利害关系业主的认定主要依赖生活质量影响这一路径,生活质量含义广泛,实务案件中可以拆解为①通风;②采光;③噪音;④隐私性等方面,通风影响主要来源于气味,常见于加工厂、饭店、宠物店、美容美发、仓储等行业;采光影响常见于广告牌外设导致的遮挡;噪音影响包括教培、KTV、影咖、棋牌室等;隐私性影响则包括一切对不特定人员开放的行业,例如服务业、快递点、饭店、教培等。

3、不满足利害关系业主条件的诉讼主体问题

对于房屋价值、生活质量难以举证证明,又不是同一栋楼,而仅为同一个小区的业主,其起诉“住改商”业主也并路径断绝,可以基于传统民法理论和相邻关系等提起诉讼,要求法院保护其合法权益,也可以以下文所论的第二类案由(侵权/类侵权纠纷)提起诉讼,仅是在论证的法律依据中,不能采用《民法典》第279条作为是否支持其诉请的判断依据,相应的举证重心和论证路径需相应调整,而并不存在诉讼主体不适格的问题。

(三)住改商的同意原则

因建筑物区分所有权中一项非常重要的内容就是不得违反全体业主的共同利益,行使建筑物专有权不得超出建筑物之本来用途或使用目的。基于此,立法采用了“一刀切”的做法,将本栋楼内所有的业主都作为利害关系人,并要求一致同意,以此力求最大限度的保护其他所有权人。这便是《民法典》第279条确立的利害关系的业主一致同意原则,但仍在同意形式上仍存在争议,此处同意共有两种模式1、明示同意,包括口头同意和书面同意;3、默示同意(例如公告住改商后未有反对意见)。各地域住改商政策中对于同意的认定存在巨大的差别,各地法院的判例也尚未统一,存在代理人争取的空间。

1、明示同意

持明示同意观点的立场主要站在建筑物共有权权益大于专有权之利用的角度,部分判决例如第16案孙潍寅、罗震建筑物区分所有权纠纷中法院认定:“本案中,虽仅有八名业主提起诉讼,且孙潍寅也提起了罗震等人仅代表2.9%同楼栋业主而不能代表全体同楼栋业主的抗辩,但该少数人权益,亦是物权法保护的客体。”进而认定被告未取得一致同意,判决恢复住宅原本使用用途。《理解与适用》明确持明示同意态度,其认为“有利害关系的业主的一致同意需以明示的方式表达方为适格有利害关系的业主的一致同意是“住改商”行为的合法性要件之一。本条的立法导向是不主张“住改商”行为的,在有利害关系的业主于特定期间内未明确表态的情况下,应当从更有利于实现本条立法目的的角度进行解释和认定。如前所述,“住改商”行为对业主居住、生活环境的安全和安宁及对其专有部分不动产价值均会产生不利影响,以明示的方式确定有利害关系的业主的“同意”也是对其权利的一种保护。只要业主未以明示的方式表示同意,就应当推定其本意是不同意的。明示的意思表示必须具备一定的要件,在具体表现形式上可以有两种:一是书面;二是明确无误的口头表示。不能以业主在约定期限内未表态即认为其默认同意“住改商”行为。在处理“住改商”纠纷时,要注意审查业主之间是否有证据证明书面同意相关业主将住宅性质的房屋改变成商业用房或者办公用房等经营性用房。没有书面证据证明的,不能认定为同意。”

2、默示同意/免于同意

与《理解与适用》的立场相悖,部分地区为了激活“住改商”政策,采取了公告默示同意制度以及白名单行业免于同意制度,部分地区法院实质上“变通”了同意规则,采默示同意或免于同意的立场。

(1)公告默示同意制度

部分地区政策采取公告制度,将住改商的情况在所在区域进行公告之后,异议期限届满无人提出异议的,由所在的街道/社区居委会/村委会或物业公司出具同意书,作为住改商登记的申请材料,较典型的例如《清远市商事主体住所(经营场所)登记管理暂行办法》第十六条:“商事主体将住宅作为住所(经营场所)登记的,应当向业主委员会、居(村)民委员会或者物业管理(服务)机构提出申请,并通过在小区或住宅楼出入口张贴公告或者逐户书面征求意见的形式征求有利害关系的业主意见,张贴公告的时间不得少于5天。有利害关系的业主无提出异议的,业主委员会、居(村)民委员会或者物业管理(服务)机构应当向商事主体出具《同意将住宅改变为经营性用房的证明》。”

(2)白名单行业免于同意制度

政府直接设置住改商行业白名单,例如翻译、咨询、电商等行业,并在白名单的基础上,直接免于提交同意函即可申请住宅作为经营场所登记。此种情况下,可以视为政府默认利害关系业主不会因住改商的白名单行业受到不利影响,或是在容忍义务范围之内,可以直接作出同意的默认意思表示。比较典型的有《石家庄市进一步放宽市场主体住所(经营场所)登记条件的规定》第2条“将住宅改变为经营性用房的,除提交第二条所规定的申请材料外,申请人还应提交已经征求利害关系人同意的书面承诺。对利用住宅从事动漫设计、电子商务、文化创意、科技研发(不含危险物品)、软件开发、翻译服务等不污染环境、不影响居民生活的市场主体,可免予提交书面承诺。”

(3)法院的变通做法——代理人的争取角度

笔者认为,采明示的同意的立场虽利于裁判的简便,但实际几乎没有业主能在新建的住宅楼中获得上百户的业主一致同意,如果一味采取明示同意,甚至举证程度要求书面同意证据,只能说是封闭了“住改商”这一制度的可行性。作为代理人,可以利用司法系统和行政系统的分歧,厘清基层政府设置的区域政策及当地完整的“住改商”申请/登记流程,必要时调取相应的登记、审查、证明材料,作为证据提交,以争取法庭认可或变通处理。

实务中,在利害关系业主同意的争域也存在部分判决直接规避利害关系业主的认定的做法,采行政管理角度已经认可的“住改商”行为为合法,虽有违反上位法之嫌,但较为贴近城市实际。因此虽《理解与适用》给出了明示同意的观点,但并不意味着代理人没有争取的空间。部分法院采取了变通的做法,以行政部门的审查为主,如果行政部门予以住改商登记,并颁发营业执照,法院予以认可。例如第20案“石晓丽、黄宇娟等建筑物区分所有权纠纷”中法院就认为“本案中,根据被告提交的长沙市岳麓区梅溪湖街道金茂社区居民委员会出具的《住改商证明》显示,案涉D20栋103房的“住改商”行为已经征得有利害关系的业主同意,且已经依法取得营业执照,现原告以被告将其住宅改变为经营性用房,并未经原告等利害关系业主的一致同意为由提起本诉,理据不足,本院不予支持。”这种做法有力制止了部分业主滥用私权利,在住改商的态度上反复,甚至通过同意与否攫取利益的做法。

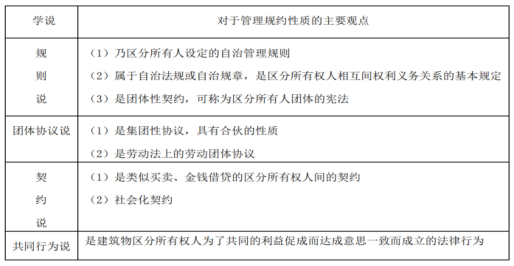

(四)管理规约的诉讼应用

此类纠纷中,因请求权基础在《民法典》第279条,因此案件审理中,管理规约也可以作为审查“住改商”行为是否应予以取缔的前提,在“住改商”业主的主张行为符合法律外观或政策外观的时候,利害关系业主可以从管理规约入手举证,违反管理规约同样可以成为取缔“住改商”行为的理由。(各种学术观点对管理规约的性质认定大致如下,不展开讨论)

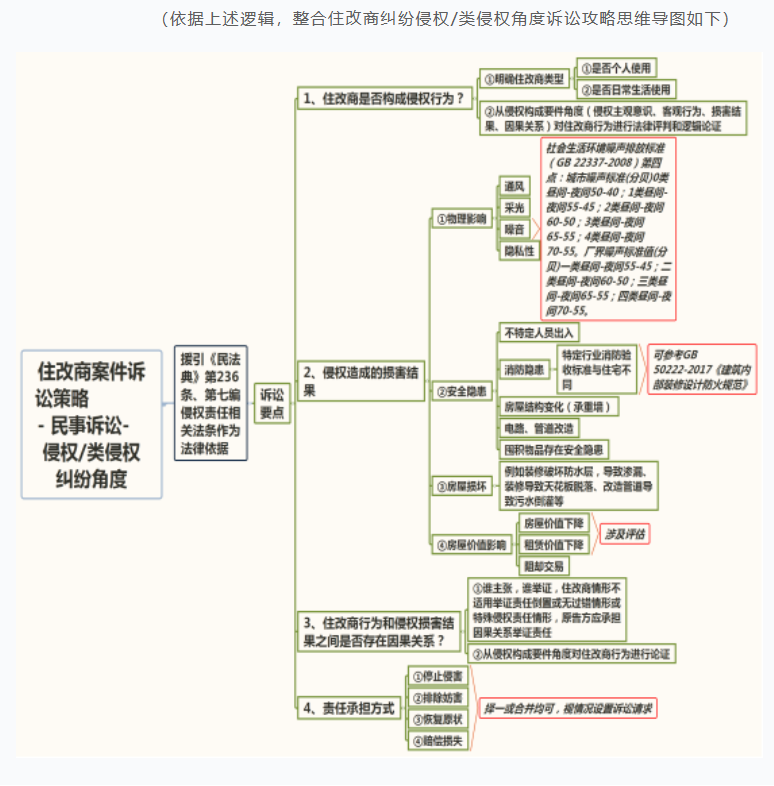

第二类

排除妨害、财产损害、恢复原状、

物权保护等侵权/类侵权纠纷

(一)诉讼逻辑选择

第二类侵权/类侵权纠纷的诉讼逻辑在于不仅可以通过第一类的诉讼逻辑,证明利害关系业主未一致同意;在此基础上同时提起侵权/类侵权的诉讼路径,两条路径并不互斥,任一成立即可达到主要的诉讼目的。

(二)请求权基础

此类纠纷的请求权基础在于《民法典》第236条“妨害物权或者可能妨害物权的,权利人可以请求排除妨害或者消除危险。”、侵权责任篇中普通侵权部分如1167条:“侵权行为危及他人人身、财产安全的,被侵权人有权请求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。”以及《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条规定:“业主将住宅改变为经营性用房,未依据民法典第二百七十九条的规定经有利害关系的业主一致同意,有利害关系的业主请求排除妨害、消除危险、恢复原状或者赔偿损失的,人民法院应予支持。”之规定。

(三)诉讼要点梳理

1、侵权行为

即住改商行为在案件中是否构成侵权行为,关键在于证明住改商的行为存在,证明逻辑与经营性用房的证明逻辑相似,即把握“非个人使用”、“非日常生活使用”两个构成要件。

2、侵权形式/损害结果

侵权形式/损害结果在这一类纠纷中的表现形式通常有4种:(1)物理影响:通风、采光、噪音、隐私性等侵权形式;(2)安全隐患形式:不特定人员出入、消防、房屋结构变动、电路/管道改造、囤积危险物品等;(3)直接损害房屋:例如破坏防水层导致的渗漏、管道改造后堵塞导致的污水倒灌等;(4)房屋价值受到贬损,论证逻辑前文已述。

3、因果关系

此类纠纷法理上归为侵权/类侵权纠纷,采普通侵权的举证责任,不存在责任倒置或无过错情形,因此因果关系的举证责任在原告方,原告方在完成住改商行为、损害结果的证明后,需在二者之间通过因果关系串联,以完成诉讼路径的完整论证。

4、责任承担形式

依据《民法典》中对于民事责任形式承担的规定,此类纠纷中诉求可以围绕停止侵害、排除妨害、恢复原状、赔偿损失(若有)进行设置。其中,停止侵害的诉求系针对已经造成侵害后果并持续发生的过程,适用于行为;排除妨害的诉求适用于造成隐患或妨害利害关系业主行使建筑物专有权的情形;恢复原状的诉求在大多数住改商案件被设置为主诉求,目的在于恢复住宅原本居住用途;赔偿损失的诉求则适用于住改商行为较为严重,已经对利害关系业主造成人身、经济财产损害的情形,较少出现,在住改商类案中未见单独适用。

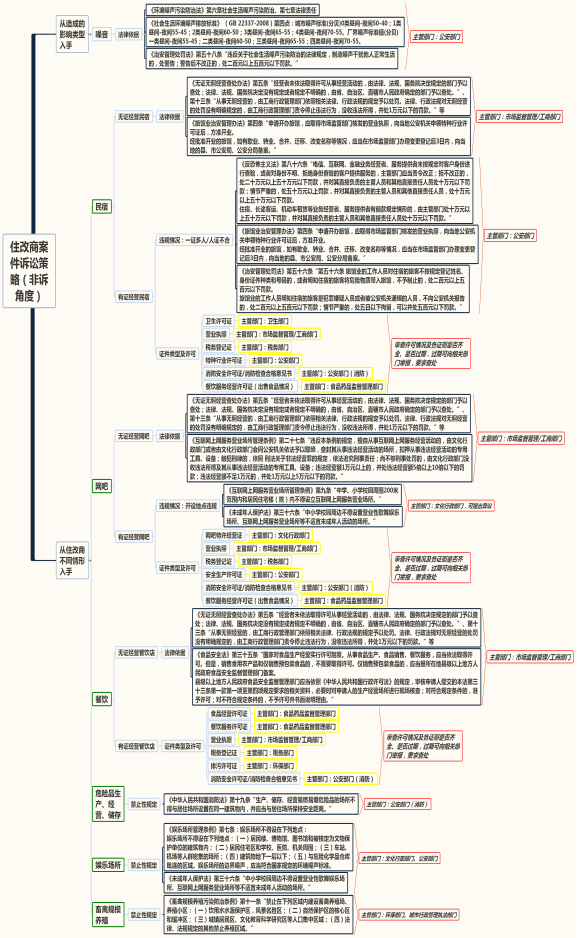

七、非诉角度解决住改商问题

诉讼是一种昂贵的正义,住改商案件中原告方往往系因为生活质量受到了“住改商”业主的严重影响,产生矛盾所致,其根本诉讼目的在于屏蔽此种影响,要求停止“住改商”行为,恢复住宅原本用途。而取缔“住改商”行为并不一定需要通过民事诉讼,通过行政主管部门的监管及行政强制力完全可以达到同等甚至更好的效果。

(一)非诉角度的优势

采非诉角度实现诉讼目的的优势有五点:1、节省经济支出;2、耗费时间可能更短;3、行政执法部门的执行效果往往好于取得民事判决后法院执行庭的执行效果;4、避免邻里对簿公堂,造成长期矛盾;5、有区域效果,避免住改商行为层出不穷的情况。

(二)非诉角度的运行路径

笔者总结归纳了非诉手段取缔“住改商”行为的两种路径:

1、按照影响类型着手

如存在噪音影响,整合生活噪音相关规定《环境噪声污染防治法》/《社会生活环境噪声排放标准》/《治安管理处罚法》,录音留存证据,以噪音扰民为由要求公安机关处理。

2、按住改商类型着手

即按照住改商的类型分类:(1)先判断“住改商”的类型是否需要获得相应的行政许可(2)审查是否获得行政许可。(3)如未获得行政许可,直接向主管部门举报;如获得行政许可,则审查行政许可是否过期,或经营是否存在违规行为。

如常见的民宿、餐饮、网吧、娱乐场所等,按照其是否获得行政许可分为有证经营和无证经营,无证经营的情况下搜集证据和相应法律依据向主管部门反映即可,如无证经营民宿,工商行政部门/市场监督管理部门会按照无证经营的情况进行处罚;有证经营的情况下,存在两种路径,①审核是否存在违规违法行为,例如民宿未按规定登记入住人员的(一证多人/人证不合),将会被公安机关按照《旅馆业治安管理办法》进行处罚,多次违规的,公安部门将会按《反恐法》的相关条款提高处罚力度,或吊销行政许可;②从证件的齐全程度、是否过期、是否超范围提供服务等角度入手,例如民宿提供餐饮需具备餐饮服务经营许可证,未取得属于典型的缺证情形,可以向主管部门反映。

3、确定颁发行政许可/管理违规行为的主管部门

4、查阅相应的法律法规等规定,确定是否存在违规行为,搜集相应证据,形成书面的意见向主管部门反映。

参考文献

[1]晏殊:《“住改商”的法律困境与突破》,西南大学硕士学位论文,2018年。

[2]李博阳:《住宅商用的法律规制研究》,兰州大学研究生学位论文,2017年。

[3]安元:《多元主体模式下“住改商”法律规制研究》,西南大学硕士学位论文,2018年。

[4]史月强:《“住改商”法律问题研究》,湘潭大学硕士学位论文,2017年。

[5]黄佳庆:《住宅改经营性用房的法律问题研究》,西南政法大学硕士学位论文,2016年。[6]齐若含:《论我国住宅商用法律制度及其完善》,华中科技大学硕士学位论文,2016年。