9月24日,由中央网信办、工信部、公安部、国家标准委指导开展的隐私条款专项工作在北京公布了首批网络产品的服务评审结果。其中,微信、淘宝网、京东商城、滴滴出行这些知名的“APP”产品均更新了用户的隐私条款,其中包括为用户提供了在线注销账户的便利功能。

2017年10月1日,《民法总则》即将生效,作为网络时代和新世纪的民法典,《总则》第一百一十一条确立了公民个人信息保护原则,而此前在2017年6月1日起生效的《中华人民共和国网络安全法》(以下简称“网安法”)更是体现了在大数据背景下对于个人隐私的重视和保护。这次网络产品的隐私条款的集体变化,就是在这样的大背景下发生的。

作为声称在国内拥有“7亿用户标配,90%市场份额汽车标配”的高德地图,也从2017年7月28日推出最新版本的《隐私政策》。此次高德的《隐私政策》修改,在合规和商业上做了较好的平衡和设置,本文即以此为例,谈一谈《网安法》颁布后,互联网用户个人信息保护和互联网产品的隐私政策如何制定的问题。

一、“个人信息”是什么?

根据《网安法》第七十六条第(五)项规定“个人信息,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份的各种信息,包括但不限于自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、电话号码等。”另外,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定“公民个人信息”是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息,包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。细心的读者不难发现,后者与前者相比,多了“行踪轨迹”一项。

无独有偶,高德2017年7月28日最新版本的《隐私政策》中“个人信息”是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息。高德中的“反映特定自然人活动情况的各种信息”是否属于“个人信息”?笔者认为,在大数据时代,个人信息的潜在范围无限扩张,虽然高德收集的地理位置、行踪轨迹、出行时间、车辆品牌、车辆识别代码、发动机型号等看似并不满足应具有直接的“识别性”的要求,但是信息数字化的存储、分析的技术不断地升级换代,将同属于一个人的看似不相关的信息,经过大量的累积,并经过组合后便可构建起完整的图像,与特定的个人产生直接或间接的关联性,从而大大的增加个人身份被识别的可能性。高德《2016年度中国主要城市交通分析报告》反映“英菲尼迪车主爱去整容医院,凯迪拉克爱去洗浴推拿”的信息披露,导致车主被标签化或实行精准性营销,就很好的诠释了这一点。高德这次将“反映特定自然人活动情况的各种信息”纳入到“个人信息”的范畴,具有其合理性和前瞻性,笔者断言,虽说现有《网安法》尚未做出类似规定,但未来网安法进一步修改或者解释时吸收这一内容的可能性极大。

二、信息保护与商业利用,如何平衡?

约翰·堂恩说过“每个人都不是一座岛屿,而是那广袤大陆的一部分。”用户在通过互联网与他人发生联结,共享信息时带来的丰富与便利的同时,也伴随着在一定程度披露与分享个人信息,而企业也需要通过收集、深度的分析、挖掘用户的个性化偏好,才能进一步的设计更加丰富的产品和创新服务方式。那么,在收集利用信息与合理保护个人隐私这两种同属正当的权利诉求之间,法律规定又是如何进行制度设计和法益平衡的呢?

《网安法》第四十一条规定“网络运营者收集、使用个人信息,应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。”对此,高德《隐私政策》中的“我们如何收集和使用您的个人信息”列举了几种主要的收集方式,做到了对用户比较明确和详尽的告知,具体方式有:

(一)收集和使用

1、用户主动提供:注册帐号时、在使用产品或服务时、参与营销活动时主动提供用户的帐号名称、姓名、地址、手机号码、银行、身份信息、照片等信息。

2、经营者收集:用户在使用搜索服时务、系统频繁报错时或主动联系时,主动收集记录联系方式、身份信息、日记信息。

3、第三方收集:用户使用或订购第三方产品或服务,将信息提供给第三方或向第三方获取相关信息。

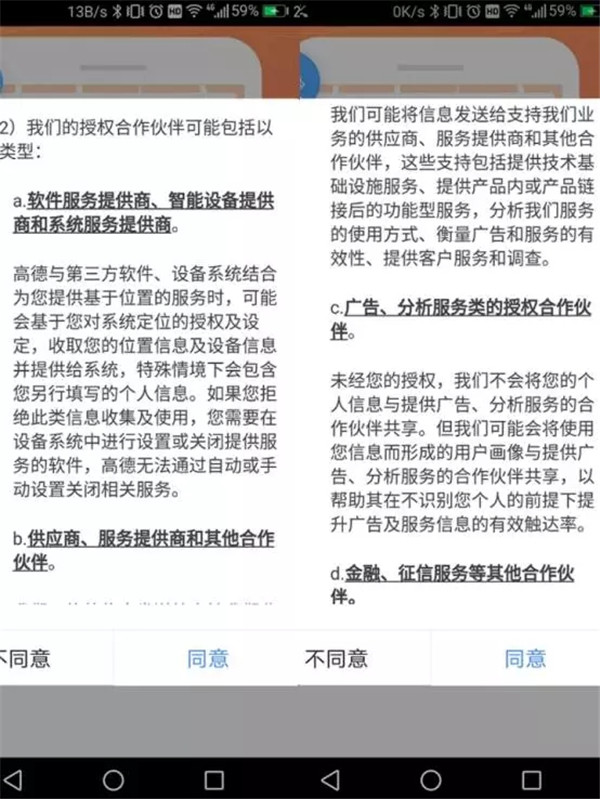

(二)共享

除了直接利用外,为了提升用户体验感,增加用户粘度,网络经营者也存在将收集而来的个人信息与其他方共享、或者共享由其他方提供的个人信息的需要,如果方式不当或者未经用户同意,这不可避免的会对用户个人造成一定的营销困扰。因此在《网安法》第四十二条“未经被收集者同意,不得向他人提供个人信息”的明文规定之下,企业又如何保护个人隐私,又可使其收集到的信息实现共享、流动呢?

对此,我们认为网络经营者在设置隐私条款时,

切不可简单、笼统的规定为诸如“用户授权同意与他人共享个人信息”,对于“他人”的范围不再予以明确,这一点对用户是不公平的,因为用户在未知的情况下对自己的信息处分,难免会有不安全感和求知的欲望,总希望在准确的知晓个人信息将会被谁收集、谁使用、安全性高低等内容才慎重的做出权利的处分决定。这一点,高德的“共享”条款的设定值得其他企业的借鉴。

高德以用户明确授权同意共享为前提,并明确约定了“他人”的范围,即其授权合作伙伴包括软件服务提供商、智能设备提供商、系统服务提供商、供应商、广告、分析服务类合作伙伴、金融、征信服务等其他合作伙。高德此举的更加规范、合理,充分做到了商业上“物尽其用”和法律上合规的平衡。

三、 “关键信息基础设施”(CII )又是什么?

在高德地图《隐私政策》中,除了上述加强对个人信息保护的内容之外,在第4.1款还有这样的规定:“您的个人信息将储存于中华人民共和国境内,除您在境外使用高德产品或服务需要数据传输情形外,如需跨境传输,我们将会单独征得您的授权同意。”

高德地图为什么要在这里对个人信息的“境内储存”和“跨境传输”作出如此“特别”的规定呢?这就要从《网安法》对“关键信息基础设施”予以严密保护的重大新规说起。《网安法》规定,国家对公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域,以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露,可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的关键信息基础设施,实行重点保护。《网安法》进一步要求,关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储,因业务需要,确需向境外提供的,应当按照国家网信部门会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估。这就是关键信息基础设施安全保护制度(CII安全保护制度)。

网络安全、信息安全是网络时代国家安全的重中之重,《网安法》的规定体现了国家保护网络和数据安全、捍卫网络空间主权的决心。但是相比于《网安法》的一般规定,实践中,到底哪一些领域、哪一些企业属于关键信息基础设施运营者,显然需要更加详细的指引。

为此,国家网信部门将会同国务院电信主管部门、公安部门等部门制定《关键信息基础设施识别指南》(“《识别指南》”),解決CII范围的不确定性的问题。在《识别指南》尚未出台前,2016年6月网信办出台的《网络安全检查操作指南》(“《操作指南》”)仍然具有相当的借鉴意义。

《操作指南》在平台类中明确规定了地图属于关键信息基础设施运营者。高德作为指导出行的网络地图,虽然并非能源、交通、水利、金融、公共服务等传统观念中的“影响国计民生的领域”,用户数量巨大、涉及地址定位、出行踪迹、消费习惯等信息,一旦其设施遭到破坏了,将可能受到不可抹灭的影响,这也是此次四部门首次联合抽检,高德榜上有名的重要因素之一吧。就笔者个人浅见,高德在不能绝对排除被认定为“关键信息基础设施”以及在相关具体规定包括跨境传输安全评估办法尚不明确的情况下,高德力求事先做到合规,实施“信息境内储存”和“跨境传输需征得用户同意”做法,不失为较为未雨绸缪、合规稳妥的做法。