近日,关于合伙制创投基金转让被投资企业股权的所得征收所得税的问题,因一则关于合伙制创投基金自然合伙人适用35%超额累进税率而非20%的比例税率的消息甚嚣尘上,引起私募股权圈轩然大波。

此消息引起业界人士高度关注,初创科技型企业在种子期、初创期一般没有盈利甚至长期亏损,合伙制创投基金从被投资企业获得的分红并非主要收入,合伙制创投基金获利的主要来源是转让被投资企业取得的所得。若就合伙制创投基金股权转让所得按照个体工商户的生产经营所得适用35%的税率,的确可能会大幅增加合伙制创投基金的投资者的税收负担。

为释明合伙制创投基金所得税的相关问题,澄清坊间的部分失实传闻,笔者撰写此文,就合伙制创投基金所得税的适用提出一点见解,以飨读者。

目录

一、合伙企业所得税相关规定——“先分后税”的原则

(一)怎么“分”

(二)怎么“税”

二、超额累进税率和比例税率的征收原则

(一)超额累进税率和比例税率的征收原则

(二)不同税率下应税项目的抵扣原则

三、对合伙制创投基金按照个体工商户的生产经营所得征税的原因

四、合伙制创投基金按照个体工商户生产经营所得征税的弊端

(一)前期投入后期盈利的特点

(二)可抵扣项目较少

(三)拆分投资本金的风险

五、对于部分地方政府已按照20%税率征税的,是否可追溯调整?

六、建议

(一)全国统一征收原则

(二)合伙制创投基金所得税税收征管的具体建议

一、合伙企业所得税相关规定——“先分后税”的原则

(一)怎么“分”

合伙企业生产经营所得和其他所得采取“先分后税”的原则,合伙企业不作为纳税义务人,而是以每一个合伙人作为纳税义务人,即先把合伙企业的生产经营所得和其他所得(包括合伙企业产生的收入和成本)分摊给每个合伙人,再由合伙人自行纳税。合伙企业仅作为税收的核算主体,而合伙企业的合伙人才是纳税义务人。

财税〔2000〕91号文规定“合伙企业的投资者按照合伙企业的全部生产经营所得和合伙协议约定的分配比例确定应纳税所得额”,而“生产经营所得”包括企业分配给投资者个人的所得和企业当年留存的所得(利润)。

该规定表明,即使将当年利润留存在合伙企业未向合伙人分配,合伙人也需要承担纳税的义务。合伙企业“先分后税”的“分”并非指合伙企业向合伙人实际分配所得,只要合伙企业在当个纳税年度产生所得,无论合伙企业是否实际分配,合伙人均需要缴纳所得税。

(二)怎么“税”

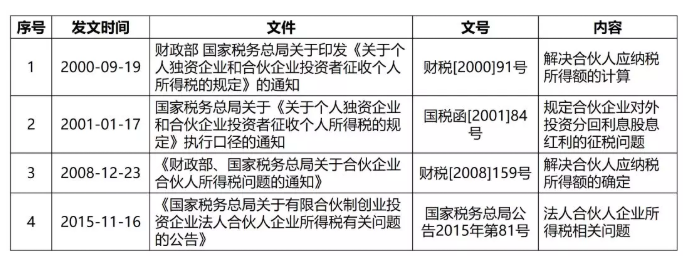

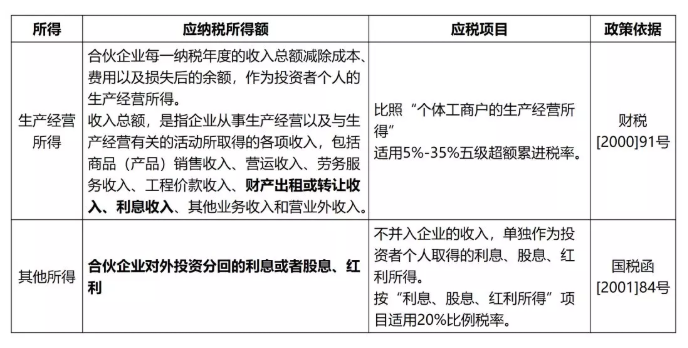

根据目前关于合伙企业所得税收的相关规定,按照合伙企业收入的性质,可将合伙企业合伙人所得分成以下两类:

财税[2000]91号文实施之初,对合伙企业仅规定了对生产经营所得应比照“个体工商户的生产经营所得”应税项目适用5%-35%五级超额累进税率。在2001年国税函[2001]84号文发布之后,额外针对合伙企业对外投资获得的分红,规定按照“利息、股息、红利所得”应税项目适用20%的比例税率。

但是国税函[2001]84号文的该规定仅适用于合作企业对外投资分回的利息或者股息、红利,目前并无全国性税收政策文件规定企业对外转让被投资企业股权的所得应按照何种税目何种税率征税。

鉴于创业投资企业主要是对创业企业进行股权投资,通过后期创业企业发育成熟股权转让获得增值投资收益,而不是通过获取股息红利而获利,并且目前关于合伙企业对外投资分回的股息红利的所得税征收问题已有明确规定,后文将主要分析股权转让的所得如何征税,不再赘述投资分红的所得税适用问题。

二、超额累进税率和比例税率的征收原则

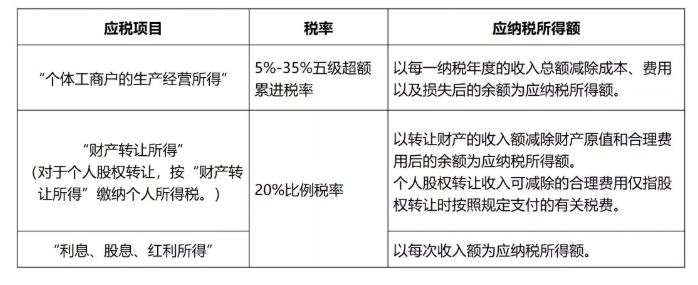

目前我国个人所得税法实行分类所得税制,根据不同的所得分为不同的税目:

注:2018年8月31日《个人所得税法》修正案已将“个体工商户的生产经营所得”与“对企事业单位的承包经营、承租经营所得”合并为“经营所得”。本文基于统一性,均采用“个体工商户的生产经营所得”的表述。

(一)超额累进税率和比例税率的征收原则

超额累进税率是根据应纳税所得额的增多而逐级递增的税率,比例税率是不论应纳税所得额大小,均按照同一比例计算应纳税额的固定税率。

适用5%-35%的超额累进税率并不是针对全部的所得额均按照35%或者某一固定的比例计税,而是根据应纳税所得额的金额,分别按照相对应的税率加总计算总税额。总的来说适用超额累进税率的话,应纳税所得额越高,应缴纳的税收越多。

(二)不同税率下应税项目的抵扣原则

按5%-35%的超额累进税率计税的“个体工商户的生产经营所得”,可从收入中扣除成本、费用及损失。

如果是针对一般从事生产经营的合伙企业,由于其在生产经营过程中,成本、费用以及损失可能会占合伙企业总收入较大的比例,从收入中扣除成本、费用以及损失后税基将会大大降低。因此针对一般的合伙企业的合伙人按照“个体工商户的生产经营所得”5%-35%的超额累进税率计税,的确会降低一般从事生产经营的合伙企业的税收负担。

而按20%的比例税率计税的“财产转让所得”和“利息、股息、红利所得”,个人股权转让收入可扣减的仅为股权原值和合理费用(股权转让的合理费用仅指相关税费);股息红利以每次的收入额为应纳税所得额,并无扣除项。若按照“财产转让所得”对合伙企业转让被投资企业股权所得征税,从税法规定来看应不能将在经营过程中的相关管理费用(包括支付给管理机构、托管机构、中介机构等的费用和相关手续费等)扣除。

因此,虽然“个体工商户的生产经营所得”可能会顶格适用35%的税率,但由于其可扣除的成本费用及损失可能更多,最终按照35%的累进税率计税可能会比按照20%的比例税率计税需要承担更少的税收。

三、对合伙制创投基金按照个体工商户的生产经营所得征税的原因

之所以目前没有全国性政策文件规定合伙制创投基金对外转让被投资企业股权的所得应按照何种税目何种税率征税,笔者理解是因为合伙制创投基金主要是通过股权投资以期转让被投资企业股权获得增资收益的企业,合伙制创投基金的主营业务即是股权投资。

通过合伙制创投基金参与投资与个人直接投资毕竟存在差别,合伙制创投基金进行股权投资,运用管理机构的投资管理经验,可减少投资失败的概率;同时因为管理机构的投资管理,合伙企业需要向管理机构支付管理费及超额收益报酬等。因此,税务机关把投资人通过合伙制创投基金投资的行为比照“个体工商户的生产经营所得”征税,并非完全没有合理性依据。

只不过此前为了促进创投行业的发展以及吸引投资,多数地方政府在实际征收过程中是按照20%的税率征收。因此坊间传闻称合伙制创投基金的投资人调整为按照35%的税率征税才会引起如此大的波动。

四、合伙制创投基金按照个体工商户生产经营所得征税的弊端

如前所述,对于一般的合伙企业来说,并非适用顶格的35%超额累进税率一定比20%的比例税率应承担的税收更多,既然如此为何创投圈会因为适用税目和税率的差别而引起如此大的波动?

(一)前期投入后期盈利的特点

从收入上来看,合伙制创投基金投资风险高,收入不确定性大,潜伏期长。若投资于不好的项目,合伙制创投基金很有可能投资成本完全收不回来。而且合伙制创投基金获利的波动性较大,收入成本的发生不具有连续性。基金基本上大多需要经过前几年纯投入投资成本,才可能在几年后退出实现收益。

而且合伙制创投基金项目的盈利很大程度上是由于投资时和投资期间的投资管理,并非仅仅只是盈利当年经营管理的结果。而我国税法对“个体工商户的身产经营所得”是以纳税年度为单位征税。将该税目适用于股权投资基金的结果是将多年经营的项目于退出获利时一次性缴纳税收,而非将项目投资收益分摊至投资期间。如此一来,基金退出时获取的利润可能会非常高,基金投资人收入分配金额一般会比较大,按照超额累进税率计税的话,实际上很多基金投资人需要适用顶格35%的税率。

2018年8月31日全国人大常委会发布的《个人所得税法》修正案,对“个体工商户的生产经营所得”(修正案已变更为“经营所得”)适用5%的税率的全年应纳税所得额由不超过1.5万元调高至不超过3万元,同时适用35%的税率的全年应纳税所得额由超过10万元调高至超过50万元。[1]

由此可见,个人所得税法修正案的确会降低按照“经营所得”项目计算的税款。不过即使《个人所得税法》修正案提高了起征点并将适用35%税率的全年应纳税所得额提高至50万元,股权投资基金在盈利当年可能需要承担的税收仍然很高。

(二)可抵扣项目较少

如前所述,每一纳税年度的收入总额扣减成本、费用及损失后的余额为“个体工商户的生产经营所得”的应纳税所得额。

合伙制创投基金在经营过程中,基本上没有员工,无需租用工作场地,无需承担水电费,基本上不需要承担广告费用、销售费用等,合伙制创投基金需要承担经营费用的一般仅是支付给管理机构的管理费及超额收益报酬,支付给托管机构的托管费,支付给中介机构的相关费用以及相关手续费等。

因此合伙制创投基金收入可抵扣的项目仅包括本项目投资成本、其他项目投资亏损、相关管理费用等。而且合伙制创投基金的项目投资成本和相关管理费用一般在投资时和投资期间就已经发生,在退出盈利时基本上不会产生有上述费用,即在产生收入的当个纳税年度,并不会有多少成本、费用可以抵扣。这是比照“个体工商户的生产经营所得”税目对合伙制创投基金征税的一个很大的弊端。

对于合伙企业投资项目的亏损的,财税[2000]91号文第十四条规定,合伙企业的年度亏损,允许用本企业下一年度的生产经营所得弥补,下一年度所得不足弥补的,允许逐年延续弥补,但最长不得超过5年。投资者兴办两个或两个以上企业的,企业的年度经营亏损不能跨企业弥补。

该规定表明,合伙企业的投资亏损可在五年内结转抵扣所得,但是不能跨企业弥补亏损。例如当投资人投资了多个合伙制创投基金时,其中部分基金的亏损不能用于抵扣其他盈利的基金的所得。只有在投资人投资的一个基金投资的多个项目中,部分项目亏损部分项目盈利的,方可用亏损在先的项目抵扣盈利在后的项目的所得。

由此可见关于合伙企业投资项目的亏损结转抵扣的规定适用在合伙制创投基金上也存在几个问题:

首先,当合伙制创投基金只投资一个项目或者盈利项目在先亏损项目在后时,投资亏损在未来年度结转抵扣,对合伙制创投基金来说没有什么意义。只有投资盈利才可能产生所得税如何适用的问题,先盈利后亏损无法用后面的亏损抵扣前面的盈利。

其次,很多时候即使合伙创投投资了多个项目,部分项目亏损部分项目盈利,实际操作中,对于项目亏损的标准也很难认定。

(三)拆分投资本金的风险

更严重的是,比照“个体工商户的生产经营所得”进行征税可能会产生投资人将某一合伙合伙制创投基金的投资本金拆分为多份(每份投资份额达到最低投资金额即可)的风险。例如张某拟投资A合伙合伙制创投基金1000万元人民币,出于避税的目的,将投资金额1000万元人民币拆分成四份分别由张某朋友代为持有,每份份额均为250万元,投资退出后每份250万元的份额对应的应纳税所得额(扣除了减除费用5000元/月,即6万元/年[2] )均为80万元。以《个人所得税法》修正案的税率为准,在退出时即使拆分的全部份额对应的应纳税所得额均超过50万元,超过部分需使用35%的税率,投资人的总体税收仍然下降了。多拆分一份(假设拆分的需适用35%的税率),可节省的税收大约为:50万元*35%-(3万元*5%+6万元*10%+21万元*20%+20万元*30%)=10.2031万元。张某将投资金额拆分成四份,因此可减少的税收约为30万元。

仅拆分一份,可节省的税收就可达到10万余元,虽然这对于基金规模非常大,投资金额非常高的投资人来说可能并不值得一提,但是对于投资金额较小的投资人而言非常有吸引力。在按照超额累进的税率计算缴纳税收的情况下,可能的确会有部分投资人铤而走险,将其投资份额拆分成几份由他人代为持有,届时基于对他人的“信赖”而产生的巨大违约风险需要由投资人承担。

综上所述,合伙制创投基金前期投入后期盈利的特点导致基金退出时的收入非常高,但是在盈利当年可抵扣的项目却比较少,这样会导致按照“个体工商户的生产经营所得”征税时,合伙制创投基金的税负明显增加。

五、对于部分地方政府已按照20%税率征税的,是否可追溯调整?

实际上,很多地方政府为了促进创投企业的发展、吸引投资,实际征收过程中对合伙制创投基金的投资收益按照20%的税率征收。

之前有传言称“合伙制创投基金的税率将从20%提升至35%,过去历年的税收也需要按新标准补缴”。对于部分地方政府已按照20%税率征税的,是否确如传闻所言可追溯调整?

台湾学者陈清秀认为,法律不溯及既往原则要求税收法律具有连续性,税收法规作为纳税人行为准绳的规范,对于不利于纳税人的变更,嗣后不许追溯既往。意思是说纳税主体基于信赖行为发生时的税收法规的法律状态,不应追溯既往,加重人民的税收负担,以致让人民产生无法预测的损害。

不仅溯及生效的税收法规或是提高税负为法所禁止,而且对于此前已生效的税收优惠嗣后予以撤销,也是法律所不允许的。

而且依据“不真正的溯及效力说”,对于正在进行的、尚未终结的一些税收,例如所得税,如果在课税期间税法规定进行修正调整,只有等到课税期间届满时,才可以适用新的税收法律依据。 [3]

2018年9月6日,国务院总理李克强9月6日主持召开国务院常务会议,会议决定,保持地方已实施的合伙制创投基金税收支持政策稳定,由有关部门结合修订个人所得税法实施条例,按照不溯及既往、确保总体税负不增的原则,抓紧完善进一步支持合伙制创投基金发展的税收政策。

六、建议

基于上述合伙制创投基金所得税适用上的问题,笔者大胆提出以下建议:

(一)全国统一征收原则

国家相关部门应结合《个人所得税法》修正案积极完善合伙制创投基金所得税适用的全国性规定,统一各地政府税收征管不统一的局面,制定和完善关于合伙制创投基金所得税税收征管的具体实施细则,进一步落实支持合伙制创投基金发展的税收优惠政策。

(二)在合伙制创投基金所得税税收征管的具体细节上,笔者结合合伙制创投基金的特点,提出以下建议:

1、在应税项目和税率的选择上,鉴于合伙制创投基金主营业务为进行股权投资,对外投资基本上是以项目为单位进行管理运作以及退出时的清算,按照“财产转让所得”对合伙企业股权转让所得适用20%的固定税率进行征税不失为一种快捷简便的方法。

按照税目“财产转让所得”的征管原则,股权转让应是按次而非按纳税年度来计算所得,即针对合伙制创投基金的每个投资项目从其投资到其退出,以项目为单位按次征收“财产转让所得”的相应税收。

很多人会误以为按照“财产转让所得”20%的税率征税,与按照5%-35%的超额累进税率征税一样,对于发生的成本、费用及损失均可扣除。因此可能有部分人会误解,认为投资人投资后,项目退出按照基金合同的约定投资者最终获得的收益(已扣除了相关管理费用及支付给管理机构的超额收益报酬等)扣除投资成本,即是投资人的应纳税所得额。

实际上这与“财产转让所得”的征管原则是不相符的。在按照“财产转让所得”计税时,扣除项应仅包括财产原则(投资金额)和相关税费、手续费等,应不包括支付给管理机构的管理费、支付给托管机构的托管费以及支付给中介机构的费用。至于支付给管理机构的超额收益报酬是否能够税前扣除,立法者应衡量合伙制创投基金的总体税收负担,再制定完善相应税收规定确定超额收益是否能够税前扣除。

2、若对合伙制创投基金合伙人比照“个体工商户的生产经营所得”(《个人所得税法》修正案已合并为“经营所得”)适用5%-35%的超额累进税率征税,笔者提出以下建议:

(1)如前所述,合伙制创投基金退出时获得的收益并非是仅是投资当年经营管理的结果,实际上项目投资时的选择对投资好坏有很重大的影响。而且取得收益当年并不会有多少管理费用产生,基本上没有投资成本,投资成本和相关管理费用基本上在投资时就已产生,远远早于盈利当个纳税年度。

在项目退出获取收益当年一次性缴纳所得税具有一定不合理性,并且比照“个体工商户的生产经营所得”的征管原则,投资成本和相关管理费在取得收益当年抵扣也成了一个问题。

因此笔者建议立法者在制定相关税收规定时,可考虑将项目投资的收益分摊至投资期间,或者至少分摊至投资时和取得收益时的两个纳税年度。将应纳税所得额分摊后再按照5%-35%的超额累进税率计税,分摊后计算的税收可加总在一个纳税年度征收,也可以在几个年度内进行征收。

(2)关于合伙制创投基金投资多个项目,只投资一个项目或者盈利项目在先亏损项目在后等情形,可参考房地产开发企业土地增值税清算涉及所得税退税的相关规定。对于项目清算后出现亏损并且合伙制创投基金有在投项目及后续投资项目的,亏损可以向以后年度结转,用以后年度的所得弥补亏损;对于项目清算后出现亏损并且没有在投项目及后续投资项目的,可按照一定标准和计算方式申请对因之前获利项目缴交的所得税款退税。

若参照土地增值税退税的相关规定,应特别注意明确项目清算的标准、退税的计算方式以及征管的操作流程和实施方法。

(3)针对比照“个体工商户的生产经营所得”超额累进税率征税可能产生的拆分投资份额的风险,笔者认为对于同一合伙制创投基金的合伙人中,具有一定范围内的亲属关系或关联关系的合伙人合并计算投资份额,可能是一个应对方法。

如何对合伙制创投基金及其投资人征收所得税是一个非常复杂的问题,立法者应结合我国税制、税法原则,以及合伙制创投基金本身的特点,制定完善合伙制创投基金所得税的税收规定,并进一步推动合伙制创投基金的税收优惠政策,促进创业企业和合伙制创投基金的良性发展。

注释:

[1]《个人所得税法》修正案将自2019年1月1日起施行,但对于经营所得先行按照修正案调整后的税率计算缴纳税款。

[2] 2018年9月7日,财政部、税务总局发布《关于2018年第四季度个人所得税减除费用和税率适用问题的通知》(财税[2018]98号),规定对合伙企业自然人投资者2018年度第四季度取得的生产经营所得,减除费用按5000元/月执行。

[3]相关学说详见陈清秀:《法治國原則在稅法上之適用》,原刊于《植根杂志》第29卷第10期。