2018-12-03 15:11:00

一、在抵押法律关系中,“地随房走”原则的规定及适用

(一)《物权法》第一百八十二条,适用于因自身原因未将“占用范围”内建设用地使用权一并抵押的情形

《物权法》第一百八十二条:“以建筑物抵押的,该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的,该土地上的建筑物一并抵押。抵押人未依照前款规定一并抵押的,未抵押的财产视为一并抵押”的规定,适用于因当事人自身原因,导致抵押人仅就建筑物或建设用地使用权其中一项办理抵押登记的情形。立法者通过“视为”这种法律拟制技术,赋予因当事人原因而未一并抵押的建筑物或建设用地使用权抵押的法律效果。

(二)《担保法》第四十二条及《担保法司法解释》第六十条,适用于因政府职能不清的原因未将“占用范围”内建设用地使用权一并抵押的情形

根据《担保法》第四十二条 “办理抵押物登记的部门如下:……(二)以城市房地产或者乡(镇)、村企业的厂房等建筑物抵押的,为县级以上地方人民政府规定的部门……”及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第六十条“以担保法第四十二条第(二)项规定的不动产抵押的,县级以上地方人民政府对登记部门未作规定,当事人在土地管理部门或者房产管理部门办理了抵押物登记手续,人民法院可以确认其登记的效力”的规定,我国自始肯定此种情形下对应土地使用权的抵押登记效力,有关建筑物及建设用地使用权已依法一并抵押。当事人仅在相关房地产抵押登记部门之一办理抵押登记手续的,可以确认未办理抵押登记的建筑物或建设用地使用权具有抵押登记效力。

综上,不论基于何种原因,当房屋建筑物办理抵押登记时,“占用范围”内的建设用地使用权虽然未办理抵押登记也应当一并抵押。

二、司法实践中,“建筑物占用范围内的建设用地使用权”一并抵押的内在分析

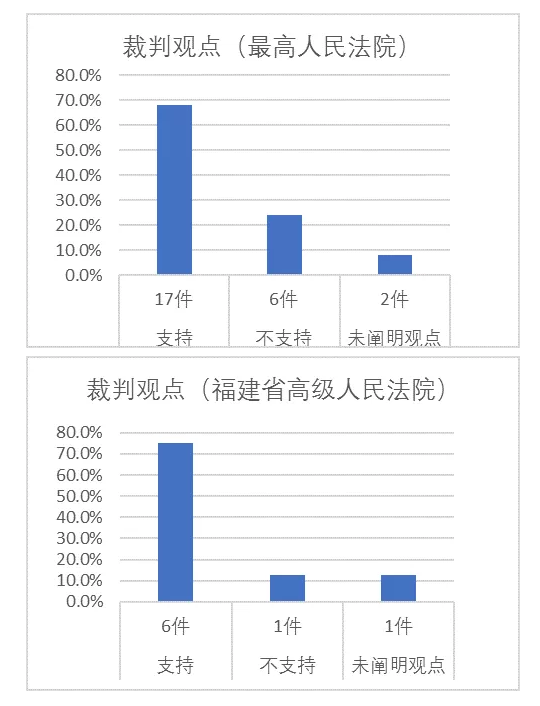

因当事人原因仅就建筑物办理抵押登记,此时建筑物的抵押权对于未设定抵押权的建设用地使用权产生何种法律效力,实践中有多种做法。笔者针对该问题进行裁判文书的检索,经过案件相关性的筛选,共检索到25篇最高人民法院的民事判决或裁定,以及8篇福建省高级人民法院的民事判决或裁定,在该检索基础上,进一步展开简要分析。

(一)仅房产建筑物办理抵押登记,占用范围的建设用地使用权是否一并抵押?

通过上述图表可知,最高人民法院与福建省高级人民法院对于不动产抵押中“地随房走”这一基本原则总体上持支持态度且支持的比例十分接近,两级法院对于“地随房走”的观点差异主要集中在“不支持”这一项中。笔者通过分析了解到,最高院与福建高院在该情形下不支持“地随房走”原则的情况主要有以下几种裁判观点:

1.裁判观点一:已办理抵押登记的房屋所有权转移,新的房屋所有权人未对原抵押合同进行追认。【参考案例:最高院(2007)民二终字第222号】

2. 裁判观点二:《担保法》、《物权法》均规定集体所有的宅基地、耕地、自留山、自留地等土地使用权不得用于抵押。【参考案例:最高院(2015)民申字第766号】

根据《中华人民共和国担保法》第三十四条、第三十六条和三十七条之规定,两类集体所有的土地可以设定抵押权:一是乡(镇)、村企业的厂房等建筑物作抵押的,其占用范围内的建设用地使用权一并抵押;二是抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘和荒滩等荒地的土地使用权。《中华人民共和国物权法》也确认乡(镇)、村企业的厂房等建筑物作抵押的,其占用范围内的建设用地使用权一并抵押。同时还规定通过拍卖、招标或公开协商等方式取得荒山荒地等的土地承包经营权可以抵押。

3. 裁判观点三:划拨性质的建设用地使用权的抵押并未经市、县人民政府土地管理部门批准,亦未补足土地使用权出让金,不属于可以转让、出租、抵押的范围。【参考案例:最高院(2017)最高法民申3247号】

根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第四十四条“划拨土地使用权,除本条例第四十五条规定的情况外,不得转让、出租、抵押”和第四十五条“符合下列条件的,经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准,其划拨土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权可以转让、出租、抵押:(一)土地使用者为公司、企业、其他经济组织和个人;(二)领有国有土地使用证;(三)具有地上建筑物、其他附着物合法的产权证明;(四)依照本条例第二章的规定签订土地使用权出让合同,向当地市、县人民政府补交土地使用权出让金或者以转让、出租、抵押所获效益抵交土地使用权出让金”的规定,划拨土地使用权的转让、抵押应当领有国有土地使用证,同时补交土地使用权出让金,否则即使地上建筑物办理抵押登记,也难以根据“地随房走”原则确定土地使用权的一并抵押效力。

4.裁判观点四:地上建筑物原占用范围的土地使用权正在办理分割登记,不能因为分割登记手续暂未完成土地,就要求对分割后在占用范围之外的土地也享有抵押权。【参考案例:最高院(2018)最高法民申624号】

根据《物权法》的规定,房地一并抵押仅及于该房屋占用范围内的土地,抵押权人不能因为土地暂未完成土地分割手续,就要求对分割后属占用范围外的土地也享有抵押权,不能让抵押权人因自身怠于办理土地抵押登记手续而获益。

5.裁判观点五:抵押合同中未约定将土地使用权进行抵押,因此该房屋占地范围的土地使用权并不是本案的抵押物,土地使用权未一并抵押。【参考案例:福建省高院(2010)闽民终字第213号】

对于福建省高级人民法院的该份判决,笔者认为并不符合《物权法》第一百八十二条规定的“地随房走”的精神。地上建筑物抵押,其占用范围内的土地使用权一并抵押属于法律拟制,并不会因为抵押权人与抵押人之间是否约定土地使用权抵押而影响土地使用权作为抵押物的地位。

(二)“占用范围”应当如何认定?

1.实践观点

《物权法》第一百八十二条第一款规定的实质是在我国目前房屋抵押登记和土地抵押登记分属不同部门办理的情况下,对房地产设定抵押权时的倡导性规范。针对地上建筑物抵押后,其占用范围内的土地使用权应当如何认定,司法实践中存在不同见解,主要三种观点:

第一种:“投影面积”观点,投影面积是指建筑物实际接触地面的建筑物外墙或结构外围的投影面积。该观点认为“建筑物占用范围”仅仅指办理抵押登记的建筑物的实际物理状态,指客观形态上建筑物占用、坐落的那部分建设用地使用权,超出部分不属于抵押物的范围。

【参考案例】最高人民法院:《(2017)最高法执监84号执行裁定书》《(2017)最高法民申4257号民事裁定书》《(2016)最高法民申503号民事裁定书》《(2015)民申字第3429号民事裁定书》等;福建省高级人民法院:《(2014)闽民终字第812号民事判决书》等。

第二种:“宗地面积”观点,所谓宗地是指土地权属界线封闭的地块和空间,以“宗地”将绵延无垠的土地特定化。此观点认为我国实行以宗地为单位的地籍管理制度,建设用地使用权人持有的《国有土地使用权证》即是以宗地为单位核发的,建设用地使用权及于整块宗地,而建设用地使用权的抵押登记应以宗地为单位,抵押效力亦及于整块宗地。第一种观点所谓的“超出建筑物坐落范围之外”的建设用地使用权依法不具有单独交换价值。

【参考案例】最高人民法院:《(2014)民申字第1170号民事裁定书》《(2017)最高法民终40号民事判决书》《(2018)最高法民终242号民事判决书》《(2017)最高法民申3643号民事裁定书》等;福建省高级人民法院:《(2015)闽民终字第2215号民事判决书》《(2016)闽民终1158号民事判决书》《(2016)闽民初51号民事判决书》《(2016)闽民初54号民事判决书》等。

第三种:“分割面积”观点,该观点认为在一块宗地上存在数栋建筑物,而仅以部分建筑物设定抵押,或存在数套区分所有的单元房而权利人以自有房屋设定抵押时,该设定抵押建筑物所占该宗地的应有份额一并抵押,即按照地上建筑物的实际面积之和与宗地面积之比例确定拟设定抵押物所占宗地比例,从而对分摊的土地使用权设立抵押。上述权利人对宗地的分摊是仅一种观念上的分割,不同权利人在事实上对同一建设用地使用权形成共有关系。在实践审判中,部分法院认为在案涉工业用地的规划条件未作变更,也未进行宗地分割处理的情况下,基于公平合理的原则并兼顾抵押人和抵押权人的利益,应当以抵押建筑物面积占规划建设总面积的比例作为分摊案涉土地权益的基本依据。

【参考案例】江苏省南京市中级人民法院《(2017)苏01民终10801号民事判决书》《(2015)宁商终字第00805号民事判决书》等;江苏省南京市六合区人民法院《(2016)苏0116民初6116号民事判决书》等。

2.司法实践分析

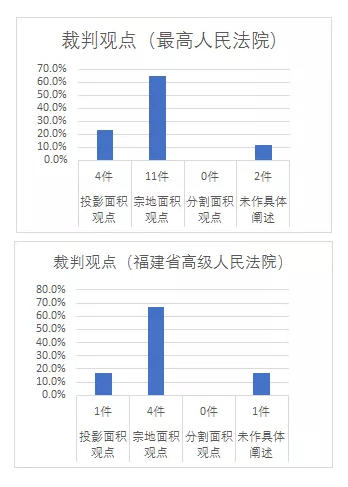

通过分析最高院25篇民事判决或裁定、福建省高院8篇民事判决或裁定后发现,最高院及福建省高院采用的观点如图:

通过上图可知,最高人民法院及福建省高院较为集中采用的观点为“宗地面积”观点,而“分割面积”观点在两级法院的判例中都未得到过采用。通过对于福建省高院的判决文书的分析,笔者认为,“宗地面积”观点将进一步得到福建省高院法官的采信并支持。具体而言,福建省高院采用“投影面积”观点的判决文书是2014年作出的《(2014)闽民终字第812号民事判决书》,而采用“宗地面积”观点的4份裁判文书皆判决或裁定于2016年,其中《招商银行股份有限公司福州五一支行与罗源雄丰纸业有限公司金融借款合同纠纷二审民事判决书》【案号:(2015)闽民终字第2215号民事判决书】,福建省高院在2016年的二审判决中采用了“宗地面积”观点而否定了一审“投影面积”观点,由此可见,福建省高院的裁判倾向更侧重于“宗地面积”观点。

值得一提的是,关于“分割面积”的观点,虽然最高院及福建省高院并未有相关案例支持“分割面积”观点,但笔者通过检索发现,该观点在江苏省区域内的法院运用较多。

三、关于物权法第一百八十二条“建筑物占用范围内的建设用地使用权”的个人观点

前面已经论述,司法实践中关于“建筑物占用范围内的建设用地使用权”的三个观点,并结合相关判例予以分析。但就个人观点而言,对于三个观点,不能非此即彼的机械适用,建议区分不同情况予以适用,具体如下:

(一)权利人以宗地上所有依法取得产权证的建筑物为抵押物并办理抵押登记的,且有关建筑物不属于区分所有,则该宗地对应的建设用地使用权一并抵押,抵押权效力亦及于建设用地使用权对应整块宗地之全部,而无论建筑物实际建筑面积与对应建设用地使用权之间的比例。

(二)权利人以宗地上依法取得产权证的多栋/多层建筑物之部分建筑物为抵押物并办理抵押登记,且该多栋/多层建筑物不属于区分所有,基于公平合理的原则,该设押建筑物占用范围内的建设用地使用权应按设押建筑物的实际建筑面积与多栋建筑物的总建筑面积之比例确定。

(三)权利人以宗地上依法取得产权证的多栋/多层建筑物之部分为抵押物并办理抵押登记,但属于区分所有的,设押建筑物占用范围内的建设用地使用权不可能也不应导致对业主共同享有的建设用地使用权的分割。此时,该设押建筑物占用范围内的建设用地使用权还应依据业主的建筑物区分所有权的有关规定确定。

总结

在实践中,当事人仅就建筑物或建设用地使用权之一办理抵押登记的情况时常出现,本文试图通过对于司法实践中最高院及福建省高院的判例分析,让读者更能够理解并适用《物权法》第一百八十二条,尽量避免因为人民法院不予支持地上房屋及其占地范围内建设用地使用权一并抵押的情形。兼顾房地相对关系的多样性与土地使用权的宗地属性,对于充分实现抵押权,保护债权人合法利益有所助益。

本文由于裁判文书数据量较少,若相关结论与实际出入较大,请读者不吝赐教,予以批评指正。