2020-05-08 11:32:00

人类在经历了农业革命、工业革命之后,正在经历第三次信息技术革命——一场以互联网、云计算、人工智能为代表的革命,这场革命催生了一种新的经济形态:数字经济(digital economy)。随着大数据、物联网、区块链、人工智能等技术运用的越来越广泛,它们令人难以置信的广度和复杂性推动了处理和管理等功能的创新发展,数字经济对社会的影响也越来越深刻。2008年全球市值排名前十的公司只有一个是科技公司(微软),而短短十年,2018年的前十名已经有7家为线上平台公司。[1]各种平台企业利用科技连接起生态系统中互动的个人、企业、机构和资源,开发或创造出各种资源,匹配、促进了不同价值之间的密集交换。[2]可以说,大数据等先进技术在许多经济领域发挥了革命性的作用,为企业和消费者开辟了新的可能性。目前,数字经济对人们生活方式进行了极大的颠覆,在教育、医疗、零售、物流等行业更能明显感知。以网购为例,人们在足不出户的情况下,就能体验到来自世界各地的商品。

由于数字经济的范围不断扩大,在享受数字经济所带来的便捷生活的同时,我们也面临着新形式的垄断威胁。有学者指出,卖家越来越多地利用大数据和复杂的算法对客户进行价格歧视[3],网约车平台也许正在从事共谋或掠夺性定价[4],以及其他可能出现垄断风险的行为。本文无意分析在数字经济下可能出现的新的垄断行为,但希望能够解释为何在数字经济下会遭遇新的垄断风险。笔者认为,数字经济的一些特征改变了市场运行的动力,也因此改变了一个企业获得市场力量的来源,从而会产生新形势下的垄断风险。

市场力量(market power)是美国反托拉斯法中的重要概念,是指企业(或一组进行一致行动的企业)将价格提高到竞争水平之上而不会快速损失较大销售量以至于价格上涨无利可图的能力。[5]也被称为垄断力量(monopoly power),这一概念与欧盟法和我国《反垄断法》中的“市场支配地位”一致。它反映了企业与市场竞争之间的关系,即具有这种权力或地位的企业不受竞争约束,因此他们可以自由定价或做出其他商业决策,而不必考虑竞争对手或交易对手的反应。[6]这种力量可以是依法取得,如通过国家的授权的专利等知识产权取得,也可以是由于资源的排他性所有权和规模经济效益、范围经济效益等形成的自然力量,如电信、水利、铁路等部门,还有可能通过非法手段获得,如通过排除市场内其他竞争者的竞争来增强自身市场力量的企业。在反垄断案件中,证明被告具有一定的市场力量是证明大多数垄断行为成立的前提。本文接下来将探讨数字经济在哪些方面改变了评价企业市场力量的因素,以及在新的经济形势下该如何评价一个企业的市场力量的大小。

一、数字经济的特性

2016年在杭州举行的G20会议所发布的《G20数字经济发展与合作倡议》用这样的描述来定义数字经济:“以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。[7]”相较于工业经济,数字经济有以下几个重要特点:

第一,数字经济的主要载体是平台。

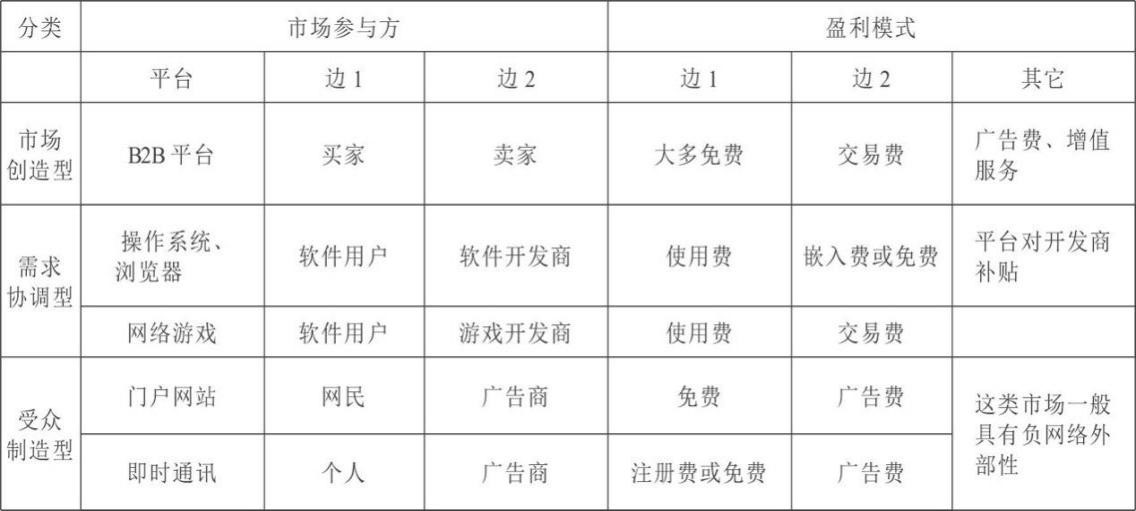

目前数字经济的主要发展模式是以平台为载体,供求双方通过平台进行交易,由平台设定规则,也由平台对交易的安全性进行保护。通过平台,工业经济下零散的个体被重新聚集起来开创“新零售”格局,使得市场资源类型更加丰富,买者和卖者都能得到更大程度的满足。由于交易成本的降低,平台这种新型协作方式极大地提高了资源配置的效率。在平台化的商业经营模式中,平台经营者处于双边市场(two-sided platform)或多边市场(multi-sided platform)的中心,经营者在一边市场上提供免费或低费率服务,另一边市场向广告商、增值业务服务商等提供付费服务,以交叉补贴的形式获取利润。(双边市场分类及盈利模式参见表1)。在这种协作方式中,网络效应是影响效率的关键。在数字经济中,决定用户是否使用某种产品的因素往往是有多少其他用户正在使用这种产品,这就是网络效应。

表1[8]

第二,数字经济的主要支撑是技术。[9]

在数字经济的形势下,大数据、物联网、云计算等技术的应用已经成为常态。正如第一个特征所描述的,大量的交易通过平台进行,如果没有有力的技术支撑,则平台无法保证这些交易的正常运行。除此之外,大数据使组织能够创建高度特定的细分,并精确地为满足这些需求量身定制产品和服务。人工智能算法可以为零售商优化决策,最大限度地减少风险,并挖掘出数据资源中隐藏的宝贵见解。[10]经营者广泛搜集各行各业消费者甚至竞争者的数据,通过使用大数据分析、人工智能服务等对消费需求、消费水平、消费偏好进行分析,从而更精准的开展广告投放、业务拓展等商业战略,使人类社会能享受到技术进步带来的更多福利。税务机关可以使用自动风险引擎进一步检查候选对象;零售商可以使用算法优化决策流程,根据实时店内和在线销售自动微调库存和定价,还可以通过使用先进的分析方法等加快新药的开发;以及使用网络传感器为汽车创建新的、主动的售后维护服务。

第三,数字经济的重要资产是数据。

不同于传统工业经济下土地、房屋、机器设备等固定资产对一个企业发展的重要性,数字经济下经营者更倾向于获得更多更有价值的数据。大数据的价值可以以多种方式呈现。大数据的高透明度可以在更大程度上降低公共部门之间的信息交流及沟通成本,减少搜索和处理时间;随着企业以数字形式创建和存储更多的事务性数据,使用数据来分析绩效的变化并了解其根本原因,可以使领导者将绩效管理提高到更高的水平;公司还可以利用数据来设计更符合客户需求的产品,甚至可以利用数据来改进使用中的产品,例如,移动设备已经了解了用户的习惯和偏好,拥有适合特定用户需求的应用程序和数据,因此比没有根据用户需要定制的新设备更有价值。总之,在数字经济下,竞争者之间争夺的更多是用户流量和数据,谁先掌握数据,就能先一步占领市场。可以说,数据是推动数字经济不断发展的新能源,是数字经济的重要资产。

第四,数字经济的竞争具有高度动态化。

之所以说数字经济下的竞争是动态化的,是因为数字经济本身就是一个动态经济。所谓动态经济,是指对某一特定市场(产业)而言,包括技术和商业模式在内的创新改变了其生产函数或消费函数,从而打破市场格局的相对稳定性和静止性,使其在整体上持续发生较大改变或根本性改变,在一定时期内呈现不断变动的特征。[11]可以说,创新是使数字经济的竞争呈动态化的根本原因。以芯片为代表的技术创新使支撑数字经济快速发展的硬件设施不断更迭,引领互联网市场发生一次又一次的变化。商业模式的创新也不断掀起市场格局变动的浪潮,以淘宝、微店、微商、直播电商等为代表的平台接连兴起,互联网的市场格局因此发生着不断变化,相关市场的竞争也呈现高度的动态化。

二、数字经济下评估市场力量的挑战

通过上述对数字经济特性的分析,可见数字经济正颠覆着传统经济与市场的发展模式,新的生产要素影响着市场的结构与企业的发展动力,从而影响对一个企业市场力量的判断。《反垄断法》第十八条规定了认定经营者具有市场支配地位的因素[12],但在新的经济形势下,以下考量因素在实践中受到了挑战:

(一)平台经济的特定使相关市场的界定变得模糊。

分析一个垄断行为的竞争效果的传统出发点是界定可能受到影响的相关市场。[13]相关市场是指经营者在一定时期内就特定商品或者服务进行竞争的商品范围和地域范围,在传统的相关市场界定中,执法、司法机关通常以供需替代法或SSNIP测试法(假定垄断者测试法)对相关市场进行分析。然而,互联网平台的跨界传导性、免费性以及跨境传输和互联互通性使得相关产品市场和相关地域市场的界定均受到了挑战。

首先,互联网平台的跨界传导性使得供需替代法的考量变得复杂。以欧盟调查谷歌案为例,谷歌的搜索引擎是一个典型的互联网平台,一方面向广大用户提供免费的自然搜索服务,另一方面为广告商提供付费的关键词广告服务。这里涉及到两个相关市场,即自然搜索服务市场和搜索广告市场。谷歌在自然搜索服务市场的市场力量可以通过平台传导至搜索广告市场。可以说,广告商对谷歌付费搜索广告服务的需求有赖于普通网民对谷歌免费搜索服务需求的依赖,这时,我们对搜索广告服务市场的需求替代的考量就不能仅限于搜索广告服务市场竞争者之间价格、技术等表面服务特点。

其次,互联网平台服务的免费性使得SSNIP测试法受阻。SSNIP测试法是在其他商品的销售条件保持不变的情况下,假定垄断者能否持久地(一般为1年)小幅(一般为5%-10%)提高目标商品的价格。仍然以谷歌案为例,谷歌在自然搜索服务市场的服务价格为零,假如提高5%-10%,价格仍然是零。但如果实质提高价格,又无法衡量提高价格的多少,因为价格从零到有,这一幅度的增长在经济学上是无限大,并且不符合SSNIP测试法的原理。

最后,互联网的跨境传输和互联互通性造成了相关地域市场界定的争议。以“3Q大战”一案为例,原告奇虎公司认为应当将相关地域市场限定为中国大陆,并以此举证被告的市场份额高达76.2%,而被告腾讯公司则认为应当扩展至全球市场,并借此反驳原告的市场份额认定。

(二)市场份额的计算依据不清晰。

以市场份额认定市场支配地位,是市场结构标准理论的应用。王晓晔老师认为企业在相关市场能够长期保有较高市场份额的事实,可以成为占据市场支配地位的证据。[14]但是市场份额的确定首先要依赖相关市场的界定,如上文所述,互联网平台的存在已经使得相关市场的界定受到了极大的挑战,因此市场份额的确定也很难进一步推进。其次,《反垄断法》及相关的解释、指南等规定并没有对市场份额的计算依据作出解释。有学者认为,“市场份额是指特定经营者的总产量、销售量或者生产能力在特定的相关市场中所占的比例,又被称为市场占有率。”[15]OECD的一篇报告也指出,“所谓市场份额是根据企业总产量、销售量或者能力的比例,对企业在一个行业或者市场中的相对规模的测定方式。”[16]但对于数字经济下的免费商品或服务,则难以简单的通过销售量或销售额进行计算,这需要我们对市场份额的计算依据进行重新审视。

(三)数字经济的动态化使市场力量不稳定。

数字经济是高度动态的,并以大量的创新为特征,创新的产品和服务可以在短时间内创造和建立新的数字市场,然而高度动态也会导致在线服务迅速失去重要性。这一过程中的关键性因素是全球联网和可达性,同时还有高速创新性。[17]数字时代的竞争是技术竞争、流量竞争、商业模式的竞争,任何一种因素的创新或变动都有可能颠覆一个企业的市场地位,比尔·盖茨曾说过,“微软离破产永远只有18个月”,这也侧面佐证了数字经济的高度动态化。起初软件开发者需要依赖微软公司提供必要代码(API接口信息)来与Windows操作系统兼容,Windows系统的广泛使用给予了微软公司较强的市场力量,但随着3G、4G技术的成熟与普及,ios、Android系统逐步发展和完善,并成功的将人们的视野从个人电脑市场转移至移动设备市场,这使得各大软件开发者可以从微软的代码控制中解脱出来,从而在一定程度上削弱了微软的市场力量。随着数字经济发展速度的提升,市场的更迭更是日新月异,也许拥有市场力量的企业只是昙花一现。

(四)市场进入壁垒。

不能总是假设互联网市场的进入壁垒很低。[18]在线平台和网络所拥有的市场支配地位(甚至垄断地位),不能仅仅基于这些地位受到互联网创新潜力的挑战,以及互联网固有的破坏性变革的可能性,就简单的予以否定。[19]的确,在一些情况下,由于“平台包络”现象的存在[20],比起传统进入在线服务的多边市场,可能比传统的多边市场更容易。平台包络使得试图进入新市场的平台企业不一定需要进行“熊彼特创新”(Schumpeterian innovation)[21]就能够进入新市场。但是进入某些特定市场(尤其是在线服务市场)的难度并非想象的那么低,大量的市场营销费、技术投入费如开发数据库或算法等所需的重大投资完全可以构成一个很高的进入壁垒,从而降低新企业进入市场的可能性。有报道指出,谷歌为建立数据中心,总计投入了约25亿美元的规模资金。[22]可见,在数字经济下,巨大的投资资金足以阻碍更多的竞争者进入相关市场。

三、数字经济下对市场力量的重新考量

通过上述分析在数字经济下评估市场力量遇到的挑战,结合数字经济的特性,在新形势下评估市场力量应当特别注意以下几点:

第一,要考虑双边市场的传导性,“免费”并非真的免费。在欧盟调查谷歌滥用市场支配地位一案中,谷歌在提供免费搜索服务的同时,在搜索结果中优先显示旗下产品的网络业务。在这里,谷歌提供的免费服务的目的并非为了公益,在搜索过程中,用户实际上付出了注意力并可能输入了大量个人数据,因此,搜索引擎服务构成反垄断法意义上的“市场”。[23]由于网络效应的存在,我们在对付费市场上竞争者的市场力量进行评估时,不能忽视可能存在的另一边“免费市场”。将多边市场纳入考量,才有可能更准确的界定相关市场。

第二,明确市场份额的计算标准。如前所述,由于数字经济下免费商品和服务的存在,仅以销售金额确定市场份额理由并不充分,在互联网企业中,可用销售数量、取得的用户数量或者其他标准来确定。在一些特殊行业,拥有核心设备的数量及质量也可作为市场力量的判断标准,比如物流行业的运输工具、运输网络等。

第三,将数据的掌握和处理程度纳入市场力量的考量。由于数据是数字经济下的重要资产,因此经营者对相关市场的数据的掌握程度应当成为评估其市场力量的一个因素。对数据的掌握和处理程度可分为以下几点:

1.获得数据的成本。这一点是评估以数据为主要竞争对象的相关市场的壁垒。主要从数据的可获得性、数据获得的难易程度、数据拥有者对数据的保护、从第三方获取数据的可能性几方面来考虑。数据虽然并不是一个有限的资源,但由于数据拥有者对数据所设的开放条件、法律的规定及其他限制手段,加上数据来源渠道或多或少,搜集需要时间、财力、人力等资源消耗,不同数据的获得成本不同。通常来说,数据获得的限制越少,搜集所消耗的成本越低,相关市场数据获得的壁垒越低,也就证明该相关市场的市场集中度较低,经营者拥有较大市场力量的可能性相对不高。

2.掌握数据的范围。主要从经营者掌握数据的广度和深度进行分析,广度是指数据类型的多寡,深度指的是数据的精准程度。如果一个经营者掌握了相关市场多种类型的大量精确数据,则该经营者极有可能具备强大的市场力量。

3.获得数据的质量。这里评价数据质量的标准是数据与竞争的相关性以及服务的平行使用或者用户多归属性(multi-homing)[24]。数据与竞争的相关性,顾名思义,指的是经营者所掌握的数据是否与所涉竞争有关,换言之,如果经营者获得的数据能够提高经营者的价值,使其在相关市场的竞争中能够有更高的主动权,那么这些数据的相关性强、质量高。用户的多归属性是指用户的要求能够被多个中间人处理,该特性会弱化数据的集中度。[25]当用户同时使用提供相似服务的几个产品时,需要观察这些产品之间的转换成本。如果用户不同经营者提供的相似服务之间进行转换时,所付出的成本如注意力成本较高,或者数据很难在不同软件之间共享,则用户被锁定的可能性会更大,该经营者所拥有的数据质量越高,控制相关市场的能力也就越强。

4.处理数据的能力。中国科学院院士徐宗本认为,“大数据的运用不仅是存储数据、建立数据中心,关键是对数据的变现和分析,把不同的数据聚合,这才是大数据的价值来源。”[26]因此,掌握大量数据并不一定代表拥有从数据中获得价值的能力,因而就并不一定拥有市场力量。如果一个经营者既能掌握海量数据,又同时具备强大的数据处理能力,则一定程度上可以推测该经营者拥有较强的市场力量。

第四,交易相对人对该经营者的抗衡能力。如果交易相对人具备相应的抗衡能力,则不足以证明该经营者具有较大的市场力量,反之亦然。交易相对人的抗衡能力除了从传统的财力、物力、人力等方面来评估,在数字经济下,更重要的是技术的抗衡能力。在华为诉IDC一案中,一二审法院就审查了这种抗衡力量。法院认为,由于IDC仅以专利授权许可作为其经营模式,自身并不进行任何实质性生产,不需依赖其他专利的交叉许可,故其市场支配力未受到有效制约。[27]因此,华为公司不具备本案最核心的技术抗衡能力,侧面反映了IDC公司的市场力量。

第五,该经营者市场力量的持续时间。前面提到由于数字经济下的市场具有高度动态性,在某些特殊市场,竞争者更迭速度较快,在某一时刻具有较大市场力量的经营者,可能很快就会被新的强有力的竞争者取代。因此,在关注某一经营者是否可能从事垄断行为时,要考虑该经营者市场力量的持续时间,时间越长,垄断的危险就越高。换言之,经营者市场力量的持续时间与相关市场的更迭速度相关,市场更迭速度越快,市场力量的持续时间可能就越短,相反,市场更迭速度越慢,市场力量的持续时间就可能越长。要分析相关市场更迭速度的快慢,横向上从市场集中度进行切入,一般来说,集中度越高的市场,市场结构越难发生较大变化,集中度越低的市场,市场力量越难以维持;纵向上可以观察该经营者的发展历史,如果该经营者在长期内有不断扩大经营规模、扩展经营范围等维持或增大自身市场力量的行为,则该经营者的市场力量可以长期保持。市场力量持续时间较短的经营者垄断威胁较小,在法律适用过程中,可以放松对该类经营者的关注,从而避免司法、执法资源的浪费。

四、结语

综上所述,随着信息化时代建设的不断完善,数字经济为人类生活带来的福利与效益也越来越明显,但也要注意防范由此可能产生的新型垄断威胁。数字经济下新的生产要素催生了新的技术与经营模式,大大改变了市场发展形势,在新的经济形势下重新考量评估市场力量的因素有利于解决当下认定市场支配地位遇到的挑战,对规范数字经济市场的竞争秩序有着重要的意义,从而构建和谐的市场环境。基于数字经济自身发展所存在的特殊性,尤其是在认定互联网行业的市场支配地位时,应当注意考虑新的生产要素的特殊性,结合平台经济的特性,重视数据的作用,在传统的认定方法上加以改良和发展,通过法律的指引使司法、执法机关更全面的评估一个企业的市场力量。

注释:

[1] 在2018年全球市值最高的公司中,前十名的公司有7家是线上平台公司,它们分别是苹果(第1名)、亚马逊(第2名)、谷歌(第3名)、微软(第4名)、Facebook(第6名)、阿里巴巴(第7名)、腾讯控股(第8名)。参见《2018全球最新市值排行榜》,https://www.sohu.com/a/251681110_355028。

[2] [美]杰奥夫雷·G. 帕克、马歇尔·W. 范埃尔斯泰恩、桑基特·保罗·邱达利:《平台革命:改变世界的商业模式》,机械工业出版社 2018 年版,第4-14页。

[3] Oren Bar-Gill, Algorithmic Price Discrimination When Demand Is a Function of Both Preferences and (Mis)perceptions, 86 U. Chi. L. Rev. 217 (2019)

[4] Kenneth A. Bamberger; Orly Lobel, Platform Market Power, 32 Berkeley Tech. L.J. 1051 (2017)

[5] William M. Landes; Richard A. Posner, Market Power in Antitrust Cases, 94 Harv. L. Rev. 937 (1981)

[6] 参见王晓晔:《反垄断法》,法律出版社2011年4月版,第191页。

[7] http://www.g20chn.org/hywj/dncgwj/201609/t20160920_3474.html,最后访问日期:2019年4月9日。

[8] 本表根据黄民礼一文资料整理而来。参见黄民礼:《双边市场与市场形态的演进》, 载《首都经济贸易大学学报》2007年第3期。转引自蒋岩波:《互联网产业中相关市场界定的司法困境与出路——基于双边市场条件》,载《法学家》2012年第6期,

[9] 参见时建中:《数字经济与数据治理的法律问题》——在《中国法治实施报告(2018)》暨“全面提升法治实施质效加快推进法治中国建设”专题研讨会上的演讲,中国法治实施报告微信公众号,2019年4月6日。

[10]参见McKinsey:《Bigdata:The next frontier for innovation, competition, and productivity》,https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Big%20data%20The%20next%20frontier%20for%20innovation/MGI_big_data_exec_summary.ashx,访问日期2019年4月19日。

[11] 杨建辉:《数字经济挑战反垄断规则》,载《互联网经济》2017年第7期。

[12] 《反垄断法》第18条 认定经营者具有市场支配地位,应当依据下列因素:(一)该经营者在相关市场的市场份额,以及相关市场的竞争状况;(二)该经营者控制销售市场或者原材料采购市场的能力;(三)该经营者的财力和技术条件;(四)其他经营者对该经营者在交易上的依赖程度;(五)其他经营者进入相关市场的难易程度;(六)与认定该经营者市场支配地位有关的其他因素。

[13] OECD:Rethinking Antitrust Tools for Multi-Sided Platforms,http://www.oecd.org/daf/competition/Rethinking-antitrust-tools-for-multi-sided-platforms-2018.pdf,最后访问日期2019年6月3日。

[14] 同6,第199页。

[15] 刘继峰:《竞争法学》,北京大学出版社2016年3月版,第150页。

[16] OECD,Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law, p.57.

[17] 同15。

[18] 同15。

[19] 德国《平台与网络的市场力量》报告摘要,数字市场竞争政策研究微信公众号,2018年7月23日。

[20] 平台包络现象是指平台企业将其他平台市场中的平台功能与自身的平台功能进行整合形成一个“多平台束”(multi-platform bundle),通过排除在位企业接近用户的机会和利用两个平台共同的用户,削减原先为在位企业免于竞争威胁提供保护的网络效应、增强己方多平台束的网络效应。参见李思羽:《互联网平台企业滥用市场力量的杠杆作用认定——以“奇虎诉腾讯垄断滥用市场支配地位案”为例》,载《科技与法律》2018年第2期。

[21] 熊彼特创新是指把一种从来没有的关于生产要素和生产条件的“新组合”引进生产体系中去,以实现对生产要素或生产条件的“新组合”,也即生产要素的重新组合。转引自李思羽:《互联网平台企业滥用市场力量的杠杆作用认定——以“奇虎诉腾讯垄断滥用市场支配地位案”为例》,载《科技与法律》2018年第2期。

[22] 新智元:谷歌最新数据中心落地,25亿投资美国东南部,势与苹果争夺农村地区http://dy.163.com/v2/article/detail/DB0Q24GG0511ABV6.html,最后访问日期2019年4月21日。

[23] 邓志松、戴健民:《数字经济的垄断与竞争:兼评欧盟谷歌反垄断案》,载《中国市场监管研究》2017年10月。

[24] Carsten Koenig, Digital Economy, Antitrust Damages, and More: The 9th Amendment to the German Competition Act, 1 Eur. Competition & Reg. L. Rev. 261 (2017)

[25] 曾雄:《数据垄断相关问题的反垄断法分析思路》,载《竞争政策研究》2017年第6期。

[26] 中科院院士徐宗本:人工智能的核心就是大数据技术,http://finance.sina.com.cn/roll/2017-12-06/doc-ifypnyqi1187249.shtml,最后访问日期2019年6月3日。

[27] 华为技术有限公司与交互数字技术公司、交互数字通信有限公司、交互数字公司滥用市场支配地位纠纷上诉案,(2013)粤高法民三终字第306号判决书。