2020-05-20 11:08:00

我访学所在的图宾根大学,火车前往海德堡不到两个小时,周末闲暇之余,我决定到海德堡走走,看一看海德堡大学,感受一下布满沧桑的城堡,走一走哲学家小径,吹一吹内卡河面上拂面而来的风。

当我走入海德堡大学广场时,教堂的钟声在城市上空响起,正午十二点,一对新人正在教堂举行婚礼,一切正好。历史的忧伤是这座城市的背景,诗人的浪漫是这座城市的底色,新人的婚礼是这座城市的生活。此时,我想起了一场学术论战,这场论战从海德堡大学而起,事关德国国民日常生活,影响深远。

这场论战开始于1814年,距今已经200多年。在拿破仑对欧洲征服的过程中,1804年3月21日,《拿破仑民法典》在法国及其占领区生效。1813年3月威廉三世创立了铁十字勋章,向拿破仑宣战。拿破仑战败后,欧洲诸国于1814年9月到1815年6月召开了维也纳和会,建立了一个由41个邦国组成的德意志联盟。随着人们要求民族统一的呼声日益高涨,不少学者希望通过一部法典实现民族统一目标。

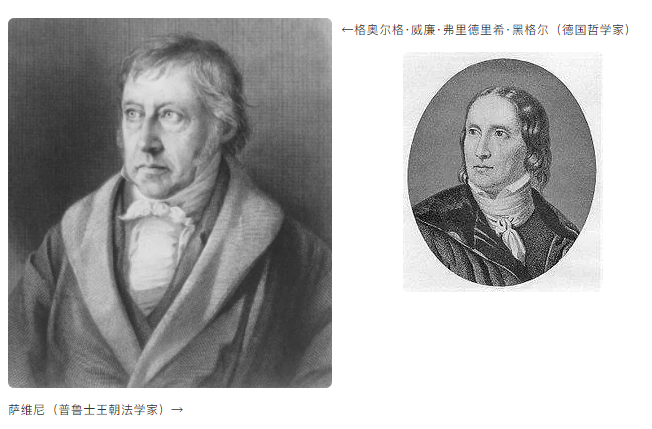

为此,1814年海德堡大学教授蒂堡发表了著名文章《论德国制定一部普通民法的必要性》,他深受法国理性主义思潮的影响,在文中认为:“德国应该进行民法典的编纂,并借助于法典编纂统一德国各地的私法。”针对蒂堡的观点,任教于柏林大学的萨维尼受英国历史主义思潮的影响,于当年写下《论立法和法理学在当代的使命》一书,他批评了蒂堡的观点,反对在德国进行法典编纂,提出了著名的历史法学观点。

这场论战将哲学家黑格尔和谢林也带入其中。黑格尔和萨维尼同时为柏林大学风云人物,与谢林是学术上的对手。黑格尔和蒂堡友情深厚,在海德堡大学共事时就已结为至交。萨维尼公开对于黑格尔的学术对手谢林的哲学体系表示敬佩,对于黑格尔的哲学则有意加以冷落,甚至认为黑格尔的哲学理论不过是一堆错综复杂而又晦涩混乱的主观臆造物。1821年,黑格尔在其《法哲学原理》中批评萨维尼道:“否认一个国家的法学界有编纂法典的能力,是对这一国家法学界的侮辱。”

萨维尼强调“法律如同语言,是民族精神的体现”,他更为重视风俗习惯等从土地里生长出来的秩序,立法者应该尊重内生秩序,从中发现法律,而不是主观臆造,发明法律,走上一条自负之路。而以蒂堡为代表的理性主义支持大规模的立法活动,他们把立法看作是能够一劳永逸地对社会进行的“外科手术”。

就此,萨维尼指出:“由于无知,这些手术师也很可能同时把本是健康的肉切下来!”孟德斯鸠在《论法的精神》一书中亦认为:“法应该与环境、地形、气候、民族的特性以及许许多多的其他因素相适应。”萨维尼和蒂堡的这场论战催生了日后极具影响的法学流派——德国历史法学派,推迟德国民法典的诞生近一个世纪,并对德国民法典产生了至关重要的影响。

近一个世纪后,这场论战影响到中国,清末清政府在起草大清民律草案时,就先启动大清民事习惯调查,这项工作一直延续到民国政府时期,并对20世纪20—30年代民国政府制定民法典助力良多。

在这场民法典制定的论战中,可以看到德国学者和大学在其中担负的重要功能及使命。德皇腓特烈·威廉三世曾对从拿破仑占领下的哈勒大学逃出来的教授说:“这个国家必须用它精神上的力量来弥补它物质上的损失。正是因为贫穷,所以要办教育。我还从未听说过哪个国家是因为办教育而办穷了的,办亡国了的。教育不仅不会使国家贫穷,恰恰相反,教育是摆脱贫困的最好手段!” “大学是科学工作者无所不包的广阔天地,科学无禁区,科学无权威,科学自由!” 1828年,腓特烈·威廉三世设立腓特烈·威廉大学,因德国教育改革家威廉·冯·洪堡的巨大贡献,其后改名为德国洪堡大学,被誉为“现代大学之母”,萨维尼成为洪堡大学法学院的精神象征,马克思和恩格斯均在洪堡大学学习过。

两个世纪前,发生在德国的这场与《德国民法典》制定有关论战,对当下中国正在进行的民法典制定有何启发?这是中国法学界值得思考的一个问题。