2022年6月21日下午,十三届全国人大常委会第三十五次会议在北京人民大会堂举行第一次全体会议,最高人民法院提出了关于提请审议《民事强制执行法(草案)》(以下简称《草案》)的议案,最高人民法院院长周强作了说明。《草案》分为4编17章,共207条,各编依次为总则、实现金钱债权的终局执行、实现非金钱债权的终局执行、保全执行以及附则。本系列文章,笔者将就《草案》重点、亮点予以逐一解读。

前文链接:天衡研究 | 原创解读《中华人民共和国民事强制执行法(草案)》(一)

天衡研究 | 原创解读《中华人民共和国民事强制执行法(草案)》(二)

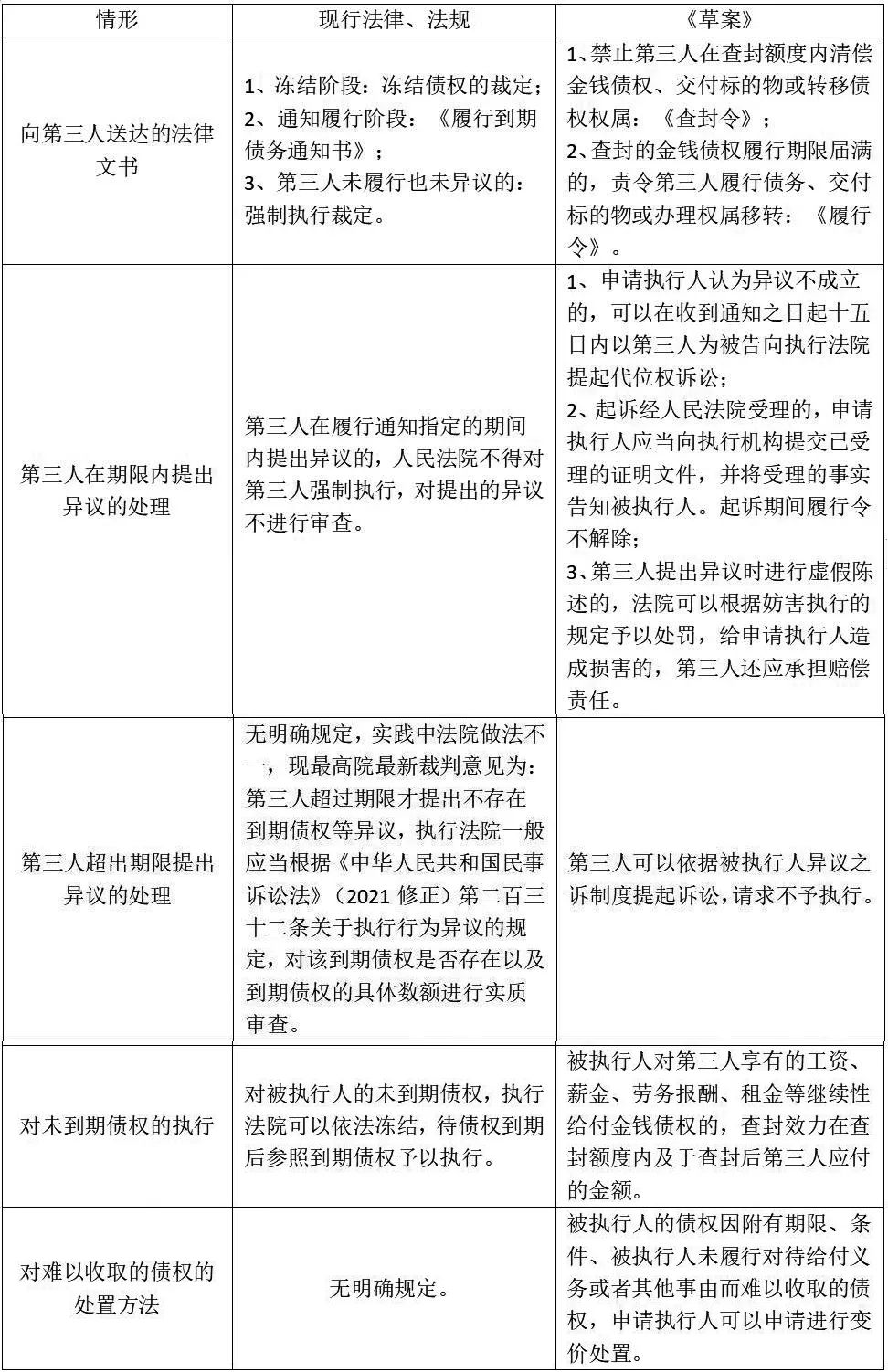

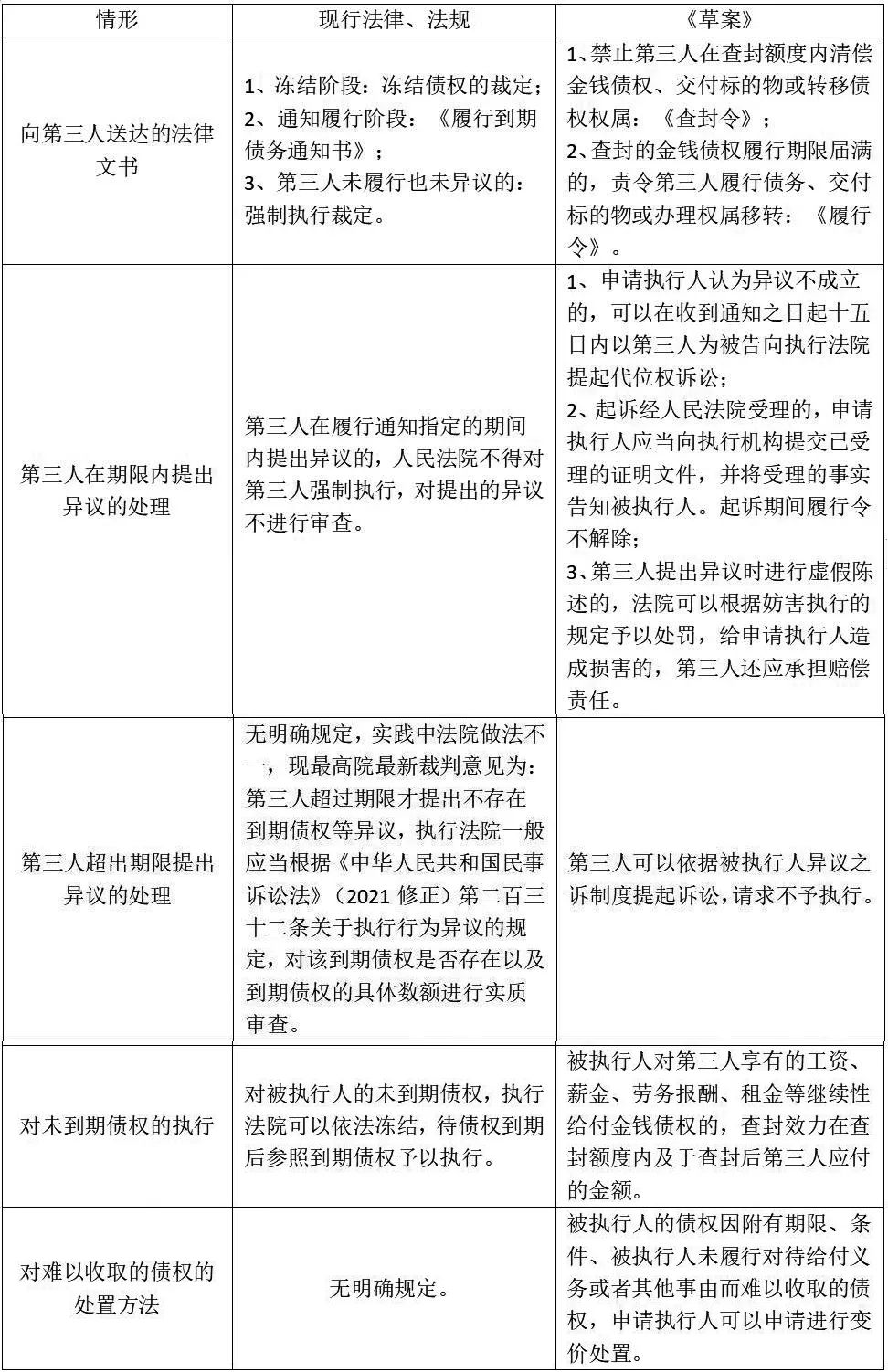

(一)对到期债权的执行进行重大调整

被执行人的到期债权作为一项重要的可供执行的财产类型,若能得到及时、恰当的处置,将大大提高执行效率及申请执行人的受偿率。由于到期债权并非直接登记于被执行人名下,故难以被外部人员发现,实践中对第三人到期债权的执行一直是个难点,对第三人到期债权的执行项制度亦因异议如何处理、后续程序如何衔接等问题的规定不够明确饱受诟病。此次《草案》第一百五十一条至一百五十八条对于第三人到期债权的执行作出了重大调整,在送达的文书、第三人异议(含超期异议)的应对、债权的变价处置等问题进行了完善和创新,笔者将《草案》的调整以及现行法律、法规进行了对比,整理如下:

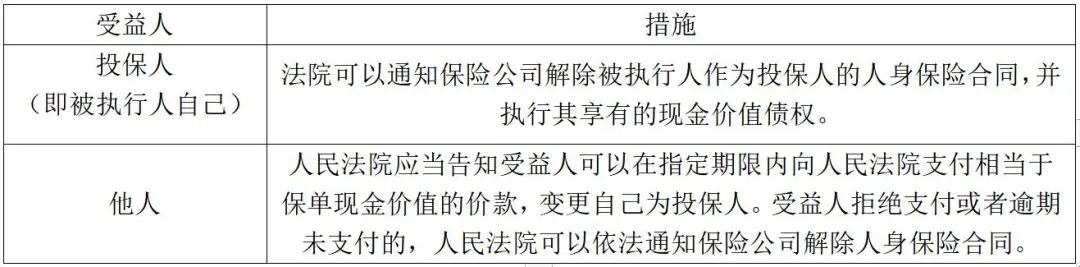

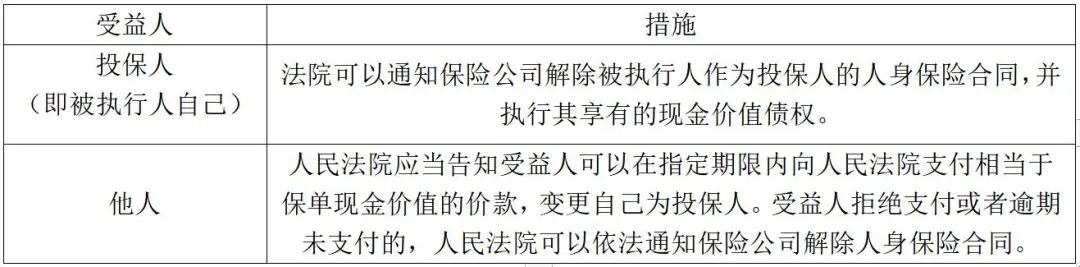

(二)保单现金价值的执行

《草案》第一百五十九条是关于人身保险财产性权益中保单现金价值的执行规定,该条明确法院可以将保单现金价值作为被执行人的财产权益予以执行,但受益人不同,执行措施略有不同:

这一规定总结了此前各地法院在人身保险产品执行方面的经验,给予了明确的指引。而人身保险财产性权益的范围除了保单的现金价值还包括生存保险金、现金红利等其他财产权益,希望后续相关司法解释或细则对此此类财产的执行进行延伸和丰富。同时,随着全社会风险意识的提高、保险行业的蓬勃发展,人身保险以及其中财产性权益的规模也在不断增加,这一规定对于人身保险财产性权益的执行做到“有法可依”,也对保险行业过去所谓保险具有“避债功能”的片面宣传起到了纠偏作用。接下来我们期待司法执行信息网络和保险机构信息系统的对接和互动。

(三)被查封股权的表决权限制

《草案》第一百六十三条规定,在申请执行人提供担保的情况下,对于被查封的股权,法院可以裁定禁止被执行人在引起股权变动的事项进行同意表决。《草案》这一规定意在防止被执行人通过增资、减资的方式致使股权价值减损、甚至无价值,恶意损害申请执行人的情形发生,实为一项创新举措。

(四)增设共有财产的处置方式

被执行人的共同财产常见于夫妻共同财产以及合伙投资财产等,《草案》第一百七十一条至一百七十三条详细规定了执行共同共有财产的方法,被执行人可与共有人协议分割并经申请执行人认可,如不能协商一致的,被执行人可与共有人可以申请法院分割,被执行人怠于申请分割的,申请执行人可以请求以自己的名义代位被执行人申请分割,法院可以处置共有财产并按出资额分配或等额均分。相比较此前对共有财产的执行必须先进行析产诉讼的某些法院的做法,此次规定体现了与此前做法较大的不同,打破了执行实践中共有物较难处置的壁垒、为申请执行人省去了因提起析产诉讼所付出的时间以及金钱成本。同时,为平衡保护申请执行人和共同共有人的合法权益,尽可能减少对共有人的影响,在被执行人尚有其他可供执行的财产时,对共同共有财产应当劣后执行。

(五)关于参与分配和受偿顺序的重大变动

在《草案》发布之前,参与分配制度仅适用于被执行人为公民或者其他组织,当被执行人为企业法人且未进入破产程序的,按照财产查封、扣押、冻结顺序清偿。但此次《草案》第一百七十五条则不再区分被执行人的主体类型,即不论被执行人是公民、其他组织还是企业法人,均适用参与分配制度,根据最高人民法院院长周强关于《草案》的说明,草案该变动是“为增进本法与破产法协调互补,提出执行效率理念,在破产法正在修订和自然人破产制度即将建立的背景下,规定分配程序适用于所有民事主体”,然而鉴于相关的法律制度和配套体系尚未健全,此处所谓的“分配程序”究竟何去何从,“分配”是指破产中经过管理、处置与清算后的“集体清偿”,还是仍然设置在个案执行程序中(财产不足清偿)、由享有处置权的法院组织的“分果果”,坦率说,这次《草案》并没有给出清晰的答案。

引人注目的是,《草案》第一百七十九条第二款规定的“前款第三项规定的民事债权,按照查封财产的先后顺序受偿”,这一规定和前述的参与分配制度如何衔接,存在令人费解乃至构成冲突之处。鉴于自然人破产制度虽然呼声渐高、但尚未建立的背景下,以及大量被执行人是公民的财产不足分配案件的存在,如果将该款规定理解为《草案》已经全部放弃按比例分配而全部适用按照查封扣押顺序受偿的规则,则对现有执行制度无疑是个巨大的变化,且将带来诸多问题和巨大影响。笔者在此也呼吁相关法律制度和体系的尽快落实,立足现实但又符合未来趋势,兼顾本土特色和国外立法智慧,解决被执行人为公民、其他组织的财产不足分配案件的程序出口和制度定位这一老大难问题。

(六)明确申请参与分配的截止时间

《民事诉讼法司法解释》(2022修正)第五百零七条第二款规定:债权人申请参与分配应当在被执行人的财产执行终结前提出,但何时为“财产执行终结前”,司法解释并未明确,故实践中的争议较大,各地法院的做法也各不相同,有的法院以拍卖成交之日作为截止时间,有的法院以执行款项发放完毕之日作为截止时间。因申请参与分配的截止时间直接影响债权人的受偿情况,故该时间节点的设置应当兼具执行效率和分配公平两项原则。《草案》第一百七十六条对参与分配制度进行了调整,明确参与分配应当在分配方案送达第一个当事人之日前提交申请书。笔者认为,“分配方案送达第一个当事人之日”是比较好确定的日期,也体现了各项利益的平衡。

(七)细化申请参与分配的情形

《草案》第一百七十七条规定了两种视为申请分配的情形,即第一,向执行法院申请执行同一被执行人;第二,向其他人民法院申请执行同一被执行人,其他人民法院对被执行人财产再次查封且完成查封登记。对于上述第二种情形,还新增了执行法院的通知义务,执行法院应当通知相关法院提交材料并说明案件的执行情况。

对于第一种情形,在实践中基本已经形成统一做法,就同一法院对于同一被执行人的案件,部分法院为了工作便利,在案件立案后分配时就会自动匹配同一执行法官承办,即使未匹配到同一法官,同一法院内部沟通案件也较为便捷。对于第二种情形,一方面能够避免已经采取查封措施的债权人因未及时跟进财产处置信息而错失参与分配的权利,另一方面也督促非执行法院积极采取查封措施。