2022年6月21日下午,十三届全国人大常委会第三十五次会议在北京人民大会堂举行第一次全体会议,最高人民法院提出了关于提请审议《民事强制执行法(草案)》(以下简称《草案》)的议案,最高人民法院院长周强作了说明。《草案》分为4编17章,共207条,各编依次为总则、实现金钱债权的终局执行、实现非金钱债权的终局执行、保全执行以及附则。本系列文章,笔者将就《草案》重点、亮点予以逐一解读。

前文链接:天衡研究 | 原创解读《中华人民共和国民事强制执行法(草案)》(一)

天衡研究 | 原创解读《中华人民共和国民事强制执行法(草案)》(二)

天衡研究 | 原创解读《中华人民共和国民事强制执行法(草案)》(三)

(一)完善物之交付请求权的执行 增设按日罚款制度

《草案》第十五章规定了“物权请求权的执行”,第一百八十三条至第一百八十七条针对不同类型执行标的的交付,结合在过去执行过程中所遇到的问题,因物制宜地规定了不同的执行方式,具体如下:

1不动产的交付

《草案》第一百八十三条明确,执行依据确定被执行人交付不动产的,人民法院应当在不动产显著位置张贴公告,责令被执行人在指定期限内交付。逾期未交付的,人民法院应当强制迁出并将不动产交付申请执行人。必要时,公安机关、基层组织等应当到场协助。

此前,《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》(以下简称《查扣冻规定》)规定,人民法院在查封不动产时应当张贴封条或公告,仅在查封尚未进行权属登记的建筑物时,人民法院应当在显著位置张贴公告。此次《草案》明确了,执行不动产时,必须在显著位置张贴公告。此举有利于明确地公示房产的执行状况,一方面能够督促被执行人尽快交付不动产,另一方面也能够有效减少错误查封或执行的情况。该条第二款规定了不动产的强制迁出并交付,但并未规定强制迁出的具体流程,故今后关于强制迁出的流程可能将仍适用《民事诉讼法》第二百五十七条之规定。

《草案》第一百八十四条明确,执行不动产或船舶、航空器、机动车等动产中有不属于执行标的物的动产,除双方当事人同意不除去的,人民法院应当强制除去后交付,并明确了在除去前述动产时的具体流程,即在除去前述动产时,人民法院应当通知被执行人或者成年家庭成员、法定代表人或者主要负责人等到场领取。无法通知或者无人到场领取的,人民法院可以对除去的动产进行变价,变价款扣除相关费用后退还被执行人或者予以提存等。

对于前述动产的处置,目前《民事诉讼法》第二百五十七条仅笼统地规定了强制迁出房屋时搬出的财物,由人民法院派人运至指定处所,交给被执行人或其成年家属,因拒绝接收而造成的损失,由被执行人承担。依此规定,在实践中往往可能造成前述动产价值的减损,既可能损害被执行人的财产利益,在该些动产得到处置、也能用于偿付被执行人的债务时,不当的处置措施也可能会损害到债权人的利益。因此,《草案》此次完善了前述动产的处置方式,最大程度地实现了物的价值最大化。

2动产的交付

《草案》第一百八十五条规定了动产交付的一般情形,同时,针对实践中种类物及印章、证照或者其他凭证的交付中遇到的问题,第一百八十六条及第一百八十七条规定了特殊的处理方式。

其中,此前对于种类物的交付,仅有最高人民法院执行工作办公室在对山东省高级人民法院的复函【1】中有所提及。除此之外,并无明确的法律法规对种类物的执行作出规定。《草案》此次弥补了种类物执行的法律空白,并灵活设定了责令被执行人购买、委托他人购买、申请执行人自行垫付购买三种方式来应对被执行人既不愿意交付种类物、又不愿意购买的执行难题。

对于印章、证照或其他凭证的交付,《草案》增加了在被执行人拒不交付的情况下,可依申请执行人的申请宣告作废,并通知有关组织重新制发,有效破解了此类执行标的的执行困境。

3增设按日罚款制度

目前实践中有许多“老赖”,虽然相关生效法律文书已确定了其给付标的物的义务,但其为了自身利益往往拖延交付,尤其是在不动产的执行过程当中,被执行人为了自身利益(自住或享受出租利益等)迟迟不愿交付房产,甚至制造障碍,拖延法院的执行进程。《草案》为惩治此类被执行人,规定了人民法院对于不履行交付除种类物之外的执行标的物的被执行人,法院可对其按日收取罚款,并明确了罚款数额范围:对个人的罚款金额为每日人民币十万元以下,对组织的罚款金额为每日人民币一百万元以下,累计罚款天数不超过一百八十日,具体罚款金额由人民法院根据行为后果、当地经济发展水平等因素确定。若《草案》此条正式确定,那么各地法院执行庭应当尽快配套出台相关文件对罚款标准予以明确。

(二)严厉打击消极执行行为 增加探望权执行的新方法

《草案》第十六章规定了“行为请求权的执行”,其中第一百九十二条至第一百九十三条区分了“可替代行为的执行”和“不可替代行为的执行”两种,对于可替代行为的执行沿用了可由他人代为履行、由被执行人支付代履行费用的规定,对于不可替代行为的执行则与按日罚款制度及特殊拘留制度相结合,新增了对于被执行人持续拒不履行不可替代行为的,可予以再次拘留的规定,但拘留期限累计不得超过六个月,加大了对消极执行行为的制裁力度,可谓“史上最严厉制裁措施”。

第一百九十四条至第一百九十五条规定了“探望权的执行”,大部分沿用了《最高人民法院关于适用<民法典>婚姻家庭编解释(一)》、《八民纪要》中关于探望权执行的规定。其中,针对目前实践中在执行依据确定不享有抚养权的一方当事人拒不交出子女的情况,《草案》此次规定了,此种情况下法院除了可依“不可替代行为的执行”(《草案》第一百九十三条)的规定进行执行外,在满八周岁的子女未明确表示反对的情况下,法院也可以将该子女直接领交抚养人,一定程度上突破了目前法院在探望权的执行中不能对子女的人身进行强制执行的限制规定。

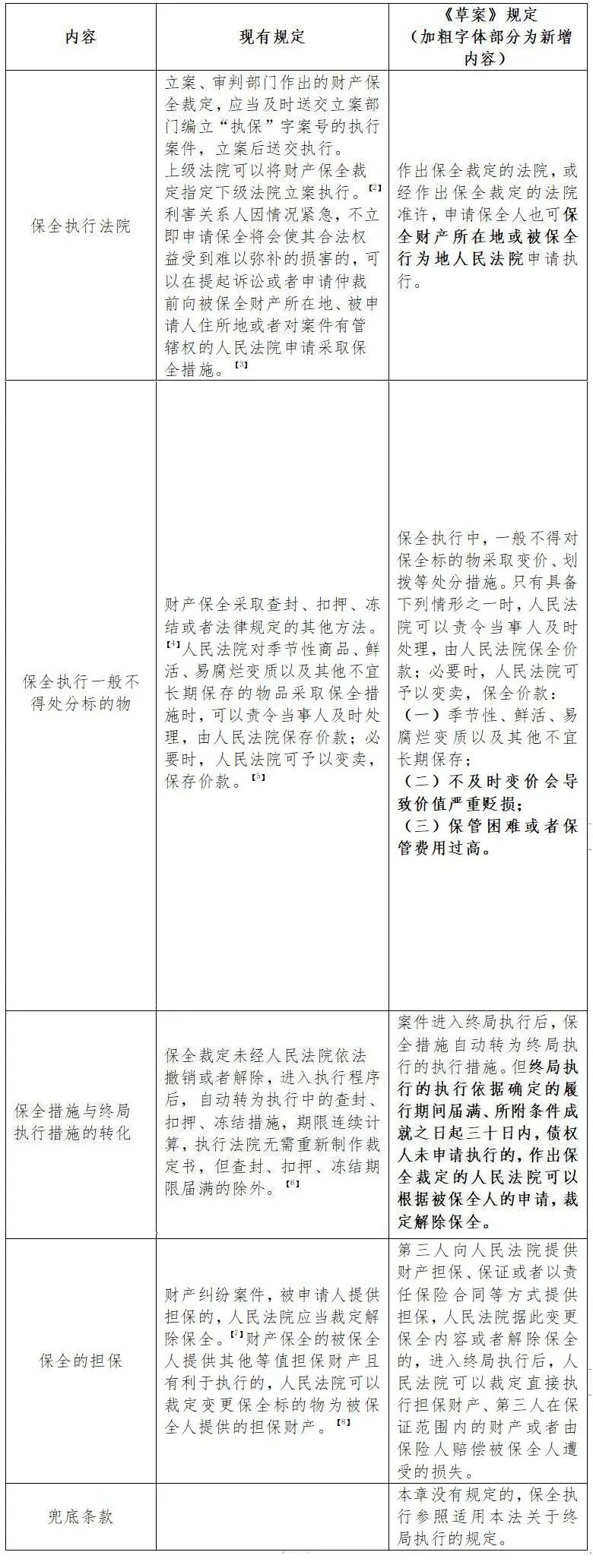

(三)新增少量保全执行规定 具体实施有待进一步细化规定

《草案》第十七章规定了“保全执行”,仅有五条规定,规定了保全执行的管辖、保全执行一般情况下不得处分标的物、保全措施与终局执行措施的转化、保全的担保及兜底条款。

根据上述表格对比不难发现,本次《草案》为便利保全的执行,新增了申请保全人在作出保全裁定的法院准许的情况下,可向保全财产所在地或被保全行为地法院申请执行保全裁定的规定。除此之外,针对实践中,债权人诉讼中已保全债务人的财产,但在相关法律文书生效后却迟迟不申请强制执行,致使部分债务人因财产被保全无法及时履行生效法律文书确定的债务,还需要支付迟延履行利息。因此规定了在执行依据确定的履行期间届满、所附条件成就之日起三十日内未申请执行的,法院可依被保全人的申请解除保全的规定。但目前《民事诉讼法解释》第一百六十三条规定,在法律文书生效后,进入执行程序前,经债权人申请对债务人财产采取保全措施的,债权人在法律文书指定的履行期间届满五日内不申请执行的,人民法院应当解除保全。虽该条规定与《草案》此条规定的情形有所不同,但从无论从时间的规定上,还是法院是否可依职权解除的规定上,均有较大的矛盾之处,后续两部法律之间需做相应的修改,以保持法条规定的一致。

笔者认为保全的执行在实践中有较多复杂的情形,根据保全标的,即可将保全的执行分为财产保全和行为保全,根据财产类型的不同,财产保全又可以细化为现金的保全、知识产权的保全、到期债权的保全等等。而目前关于保全执行的规定散见于最高人民法院出台的各类司法解释当中,笔者希望立法部门能够乘借《强制执行法》即将出台的“东风”,对保全执行的相关规定予以梳理、整合,将有利于实现《强制执行法》“规范民事强制执行行为”的立法目的。

【1】《最高人民法院执行工作办公室关于判决交付的特定物灭失后如何折价问题的复函》。

【2】《最高人民法院关于人民法院立案、审判与执行工作协调运行的意见》第17条。

【3】 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零四条。

【4】《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零六条。

【5】《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百五十三条。

【6】《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百六十八条。

【7】《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零七条。

【8】《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百六十七条。