前言

近日,笔者注意到厦门市思明区人民法院2022年1月26日登载于微信公众号的题为《以案说法| 借“款”却付“以太币”?法院判决:合同无效》的文章。该文紧扣时事热点、案例分析条理清晰,对审判前沿问题敢于回应,是一篇不可多得的好文,然而由于文章中所涉及的虚拟货币问题复杂深邃,在金融管制和保障民事权益、交易自由方面如何达到平衡,笔者觉得有必要再作一文予以分析和补充。

01案件事实与裁判结果

林某与刘某签订《借款协议》,言明:刘某向林某借款1000万元,林某购买等值的数字资产“以太币”转入刘某账户,刘某应于收到借款后一年内将该笔借款以人民币的形式返还林某。《借款协议》签订后,林某向刘某指定账户转入3165个以太币。刘某出具《收款收据》,确认收到林某人民币1000万元。因刘某未依约还款,林某向思明法院提起诉讼,要求刘某偿还借款本金1000万元及相应利息。

思明法院审理认为,以太币等所谓“虚拟货币”并不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与法定货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。根据《中华人民共和国民法典》第八条规定,民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗。林某与刘某进行以太币交易扰乱金融秩序,违背公序良俗,损害社会公共利益,故林某与刘某签订的《借款协议》无效,由此引发的损失由当事人自行承担。

最终,思明法院判决驳回林某的诉讼请求。

02本案法院判决是否合法有据?

本案事实双方均无争议,此处不再赘述。

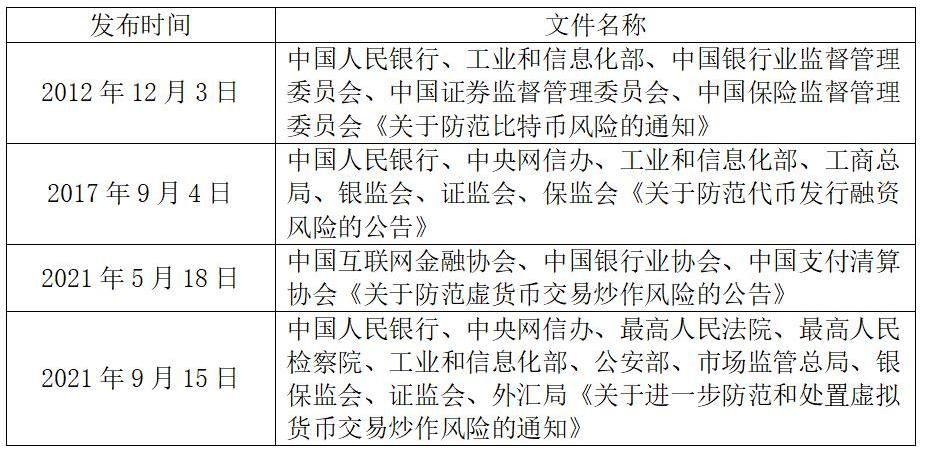

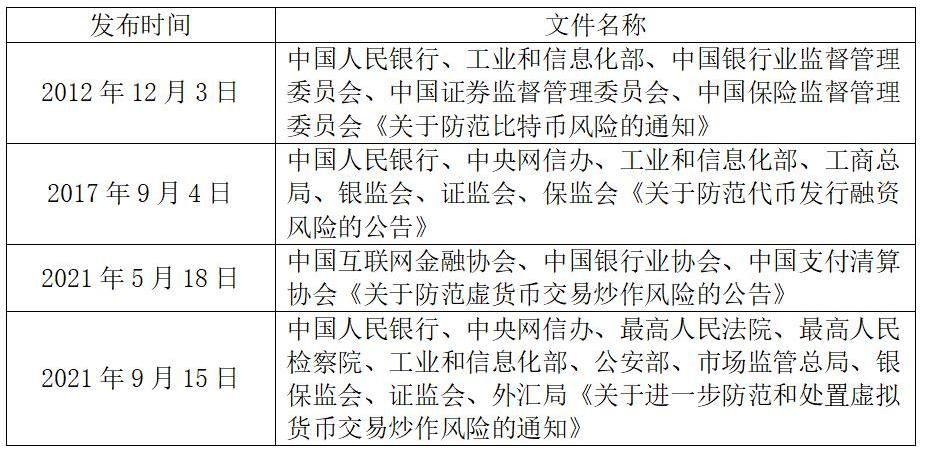

关于法院判决是否适用了准确得当的法律依据的问题,目前国内尚无有关虚拟货币的法律或行政法规,仅有相关主管部门颁布的涉及虚拟货币监管的规范性文件:

其中,2021年9月15日,由中国人民银行牵头,包括最高人民法院在内十个部门联合出具的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称《通知》)无疑是最新、最具指导意义的规范性文件。该《通知》第一条明文规定“虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位”、“不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用”,显然已经否定了虚拟货币作为法定货币成为借款合同标的之地位。这里尤其有必要谈及“法偿性”问题。货币的法偿性主要表现为两个层次的属性,一是以国家为主的主权单位认可货币的强制使用;二是具有法偿性的货币不可拒收。货币的法偿性是国家在应对多种流通工具并存甚至竞争问题的过程中产生的,法偿性为货币信用提供了制度化保障,是货币效率的后盾和法律保障。上述规范性文件虽然不属于行政法规,但《民法典》第一百五十三条规定,违背公序良俗的民事法律行为无效。该规范性文件内容可纳入“公序良俗”的范围当无异议,因此,原审判决可谓以事实为据,以法律为准绳,是一份正确适用法律的合法判决。

03本案判决可资讨论和可待完善之处

对本案判决的讨论,除对其合法与否提出评论意见外,对于其所涉及的问题如何看待以及判决说理是否存在进一步完善的余地,也应在商讨和交流范围之内。笔者认为,上述判决如能更为深入分析和讨论下面三组关系问题并给予回应或解答,在判决的规范功能和引领作用上将更有意义。

(一)虚拟货币和虚拟财产的关系问题

如前所述,上述《通知》明确“比特币”、“以太币”等虚拟货币不具有法偿性,即虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位,但《通知》并未涉及“比特币”、“以太币”是否具有虚拟财产性质,是否具有一般可以交易的商品属性。关于“比特币”、“以太币”等虚拟货币是否具有商品交易属性,审判实践中一直存有争议,不乏支持其这一属性的判例:例如(2021)京0105民初57041号判决就言明“虚拟货币可以作为一种商品,具有商品交易属性”,原告北京薪付宝科技有限公司与陈佃峰一案中,法院观点认为“目前国家未认可以太币等所谓‘虚拟货币’的货币属性,禁止其作为货币进行流通使用等金融活动,但并未否认以太币可以作为一般法律意义上的财产受到法律的平等保护”。

(二)合同无效与无效后果处理的关系问题

合同有效与否,属于对民事法律行为的效力评价问题,某一时期的评价标准有可能随后发生变迁,但对合同无效的后果,仍应注意公平公正、合乎法律与情理,不可不谨慎。正确评价民事法律行为的效力固然重要,对无效后果的处理尤其呼唤公平正义和法官智慧。笔者认为,思明法院上述判决在合同无效后果上的处理确实值得商榷:

第一,《中华人民共和国民法典》第一百五十七条规定,民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。根据对上述法条的解读,民事法律行为无效后,财产相互返还是一般性义务,不能返还或者不必返还为例外,至于损失确定和过错承担责任的问题,显然是在返还(或者不返还)后果确定之后,再依据各方实际承受的利益(或者不利益)情况依法予以调整和分配。据此来看,若径行判令林某与刘某签订的《借款协议》无效后的损失由当事人自行承担,无异于认定涉案“以太币”并无法律上返还之必要。这一认定与公众认知和审判实践有所差距,如前所述,双方将“以太币”作为货币交易和使用固然有违背公序良俗、干扰金融秩序之虞,但并不能绝对得出“以太币”不具有虚拟财产性质、毫无交易价值、乃至无须返还之结论。

第二,目前全国各地关于盗窃虚拟数字货币的案件,主要有两种观点,一种是将虚拟货币认定为财产,符合盗窃罪构成要件;另一种是认定为虚拟货币是一种数据,盗窃虚拟货币构成非法获取计算机信息系统罪,虽然后者是否存在量刑畸轻、罪责刑不适应的问题存在争议,但显然在刑事领域虚拟货币被作为一种法律上的权利或者利益(数据利益)予以保护。虽然《通知》原文第一点第(四)项中明确“参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担”,但其中“由此引发的损失由其自行承担”之“损失”,主要指向虚拟货币的投资交易损失,并非一概否定虚拟货币的价值。因此涉案的《借款协议》无效后,认为因实施无效民事法律行为、占有虚拟货币的一方无需返还,由此引发的损失由当事人自行承担,该结论是否周延值得推敲。

第三,原判决引用《通知》中“由此引发的损失由其自行承担”这一条款,但对何谓“由此引发的损失”并未予以界定。如“损失”仅指“以太币”作为货币进行流通而后被予以否定导致的“汇兑损益”或者“交换价值的损失”,则该判决并未载明原告有权就已交付的“以太币”通过何种途径主张返还,在规范引领和定分止争的方面略显不足;如“损失”包括虚拟货币的原始购置成本或商品交易价值,则这一适用法律利益调整的结果,和大众的认知以及尊重保护财产权的民法价值有所冲突,颇有在后续司法实践中需要改变和完善的必要。

(三)公序良俗与社会发展趋势的关系问题

数字经济时代,我们的生活发生了翻天覆地的变化,各国也在通过技术手段谋求跨境支付结算成本更低、效率更高的新途径,数字货币正是一个被认为非常有益和充满前景的尝试。我国央行也已经发行法定数字货币,虽然“比特币”“以太币”等去中心化的私人数字货币与央行数字货币不同,但是私人数字货币尝试建立新的共识和信任机制以降低交易成本、减少货币流通的中间环节的确是有益的尝试。司法实践中不少审判人员从过去认为“比特币”、“以太币”一钱不值也逐渐认识到其作为虚拟财产正在某些场合、范围内逐渐得到认可、获得信用。

与之相对的是,公序良俗作为过往社会生活的广泛规则、民族传统的精华总结,天然具有较为保守和稳定的特征。对新事物的认识、接受并纳入法律体系调整是一个渐进的过程,数字货币被社会接受并不是一蹴而就的,在强调货币法偿性和坚持“比特币”、“以太币”不得作为法定货币被经营场所或者营利机构所交易的同时,认识到“比特币”、“以太币”具有一定虚拟财产的价值,其相应财产价值可以考虑在现有民事法律体系内予以保护的做法,或许是更加面向未来发展趋势的选择。