2022-10-10 17:45:00

租赁关系是最常见的民事法律关系,转租系广泛存在的法律场景,而次承租人在转租过程中,因其未与出租人存在直接的合同约束,故其权利实际来源于出租合同和转租合同的衔接,限于合同的相对性原则,在承租人未付租金导致合同被解除、房屋被收回时,转租合同项下承租人对次承租人房屋的交付义务也失去现实基础,此时若次承租人并未违约,其因果关系则变成承租人的违约导致次承租人承担后果,因此《民法典》719条规定了次承租人的代偿请求权和追偿权,在不损害出租人利益的情况下,构筑了次承租人的抗辩路径,其如何行使以及出租人如何应对,是本文论述的问题。

【关键词】代偿请求权 租赁合同 次承租人 出租人

(一)法律沿革

第1款的修改主要体现在将次承租人的租金代偿权从单一的出租人解除合同时的抗辩权,变为可以主动履行,无需等待出租人行使合同解除权的前置条件。

第2款的修改则是将次承租人代为支付的租金和违约金未超出应付租金的部分与超出应付租金的部分作了区分规定,即未超出的部分可以充抵租金,而超出的部分无折抵租金的现实基础,只能转化为新的债权,故明确次承租人可以向承租人追偿。

(二)法理基础

《民法典》第719条规定的次承租人代偿请求权,其本质隶属于第三人代为履行的法律体系(《民法典》第五百二十四条 【第三人代为履行】债务人不履行债务,第三人对履行该债务具有合法利益的,第三人有权向债权人代为履行......)系针对租赁合同关系中出租人租金债权由次承租人代替承租人履行而作出的特别规定,其法理内核参考了台湾地区“民法”第311条第2款“第三人之清偿,债务人有异议时,债权人得拒绝其清偿。但第三人就债之履行有利害关系者,债权人不得拒绝”之规定,即出租人对次承租人不具有租金支付请求权,但在承租人不支付租金使得出租人得终止租赁合同,此时,次承租人作为租赁物的使用人,可谓与该债务清偿有“利害关系”,因而可以依据,主张代位清偿之权利。

实务场景中,承租人将租赁物转租的情况,出租人与次承租人之间并无直接合同关系,而租赁物由次承租人实际占有。当承租人未按合同约定按时足额向出租人支付租金时,根据《民法典》第722条的规定,出租人可以在经催告无果的情况下解除租赁合同,而租赁合同一旦被解除,次承租人即将面临无法继续使用租赁物的情况,但实际情况是次承租人难以对抗出租人因此享有的合同解除权,法律地位较为弱势。本条的目的在于弥补合法转租情形下,次承租人受制于租赁合同与转租合同之间各债互相独立的特点,使得次承租人能以代为履行的行为,对抗出租人以《民法典》第722条欠租解约而主张的合同解除权,从而改变失去房屋合法占有地位之后果。

本条达成的社会效益即在不损害出租人利益的情况下,稳定生产关系,保护无过错次承租人的合法权益,避免更多矛盾的产生和原有矛盾的激化。

(一)次承租人代偿请求权非请求权,

当属于抗辩权

次承租人代偿请求权的适用场景前文已述,其法律意义在于对抗出租人因承租人欠付租金而享有的合同解除权,代偿请求权的行使意味着阻却合同解除行为的成立。从其适用条件而言,次承租人代偿请求权并非属于字面意义上的请求权范畴,其权利特征符合抗辩权的特征即

①抗辩权的客体是请求权(即合同解除权)

②抗辩权是防御性权利(出租人未提出解除/催缴时,次承租人的代偿请求权无法发动)

③抗辩权的行使意味着请求权的阻却(阻却出租人的合同解除权),

因此,应当认定《民法典》第719条赋予次承租人的代偿请求权的性质为抗辩权,系抗辩规范群内容。

(二)次承租人代偿请求权具有单向性

1、出租人不得要求次承租人行使代偿请求权

出租人和次承租人之间不存在直接的合同关系,在转租合同有效的情况下,出租人直接向次承租人要求支付租金的合同基础/请求权基础通常并不具备。《民法典》第719条意义在于平衡次承租人对租赁物占有的弱势地位,而通过第三人代为履行制度为次承租人创设了代偿请求权这一“单向阀”。

在司法实践中,只有出租人对次承租人行使请求权仅有几个路径:

(1)债权纠纷范畴:出租人在承租人代为履行对次承租人的债权请求权时,可以通过代位权诉讼向次承租人主张权利;

(2)物权纠纷范畴:出租人就租赁物的占有,对承租人、次承租人主张的物权范畴的返还原物请求权(《民法典》第235条)。

(3)不当得利返还:出租人就次承租人失去合法占有后利用租赁物所获得的收益主张不当得利返还。

(4)侵权路径:次承租人对租赁物损坏的情况,出租人可以就侵权行为主张损害赔偿。

其中并不包括依据《民法典》第719条规定直接向次承租人主张租金及违约金的路径。

2、承租人不得要求次承租人行使代偿请求权

次承租人的代偿权属于次承租人意思自治的范畴,拒绝行使该项权利的对转租合同的无法履行不具有过错,例如张雅琴诉兰州火焰鹅餐饮管理有限公司、郑金贵等房屋租赁合同纠纷一案【案号(2018)甘民申756号】中,甘肃省高级人民法院认为:“法律规定次承租人具有代偿权的立法目的在于赋予次承租人代位清偿的权利以对抗出租人的合同解除权,以稳定交易关系,保护无过错次承租人利益。次承租人是否行使该权利系其意思自治的范畴,其并不因拒绝行使该项权利而对转租合同的无法履行具有相应过错。”该观点为通说,即承租人要求次承租人履行代偿请求权而次承租人不履行的,不存在过错。

在实践中,因租赁市场的流转,可能存在多重转租的情况,即次承租人又将租赁物转租于后手及第N手,那次承租人之后再转租合同的承租人(多重次承租人),是否能享受次承租人在《民法典》719条中的法律主体地位呢?

旧观点认为转租合同未经出租人同意,属于无权处分导致合同无效,次承租人因合同无效无法行使代偿请求权。该观点违反了债权和物权区分原则,逻辑上难以自洽,《民法典》716条则是不采用合同效力判断的形式,而是通过赋予出租人合同解除权的形式,将选择权交由出租人,在未经出租人同意转租的情况下,出租人可以解除合同也可以不解除合同,以实现利益的完满和逻辑自洽。

依据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件司法解释的理解与适用》:“市场经济的最大特点就是经济的高速运转,与之相对应的必然是物的快速流转,多手转租,可以使得租赁物,物尽其用,禁止多手转租缺乏法律依据。再转租行为完全符合转租的法律特征,法律也未对这种行为有禁止性规定,因此,再转租也适用本司法解释有关转租的规定。”已经是对新观点的采纳,确立了区分原则在租赁合同处理规则中的应用,即不再直接否定转租合同的效力。

因此,可以认为,多重转租的情况下,除次承租人自始非法的情形(政策禁止转租或约定禁止转租等禁止性规定),每一手转租合同中的承租人均有权以次承租人身份,依照《民法典》第719条之规定,直接向出租人行使代偿请求权。

司法实践中,排除因返还原物/不当得利/侵权纠纷被列为当事人的情形,次承租人会以两种身份参与租赁合同纠纷诉讼当中:共同被告(与承租人)、无独立请求权的第三人。

根据《北京市高级人民法院关于审理房屋租赁合同纠纷案件若干疑难问题的解答》(2013年)、《江苏省高级人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件若干问题的意见》(2008年)、《上海市高级人民法院民一庭关于处理房屋租赁纠纷若干法律适用问题的解答》(2010年)、《中华人民共和国民法典合同编理解与适用》(2020年)的意见,房屋租赁合同无效、履行期限届满或解除,转租合同亦不能履行,出租人仅以承租人为被告提起诉讼的,法院可以向其释明,告知其可以追加次承租人为共同被告,或者由出租人申请通知次承租人作为无独立请求权第三人参加诉讼;同时,法院也可基于判决生效后的执行以及保护次承租人利益的需要,依职权直接通知次承租人作为无独立请求权第三人参加诉讼。

(一)适用于法律意义的转租

而非租赁权转让

“转租”的日常解释有两种:

1、第一种是租赁物的转租,承租人和次承租人之间签订租赁合同,为次承租人设置新的租赁权。(A→B同时B→C)

2、第二种是租赁权转让,承租人与新的承租人签订转租合同,将出租人之间租赁合同相信爱的租赁权转让给新的承租人,退出原有合同关系。(A→B变成A→C)

本条所指的转租仅限于第一种解释。

(二)次承租人代偿请求权仅适用于出租人

因承租人未支付租金而产生的法定合同解除权

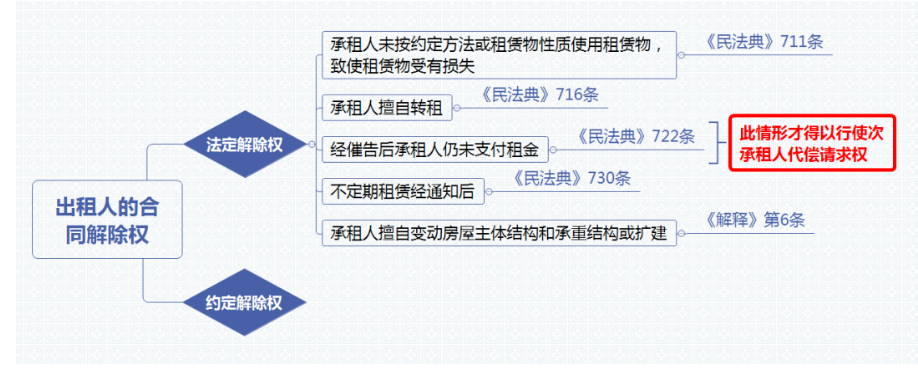

出租人的合同解除权类型如下图所示:

《民法典》第722条:“承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的,出租人可以请求承租人在合理期限内支付;承租人逾期不支付的,出租人可以解除合同。”,其本身系合同法定解除权(第563条(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行)在租赁领域的特别规定,而第719条系针对第722条的为次承租人创设的抗辩通道。

因此,次承租人代偿请求权的适用必须基于出租人在承租人拒不支付租金且经过合理期限后仍不支付,以此为由要求解除合同的情形。

(三)次承租人代偿请求权行使的时间条件

1、代偿请求权并非在诉讼中才能行使,在出租人通知承租人解除合同时已经具备行使条件

此处需判断,第722条规定的出租人的法定解除权,是形成权还是形成诉权?

根据通说,形成诉权(间接形成权):指必须通过法院或者仲裁机构行使的形成权。形成权:通知到达对方即发生效力,诉讼是确定解除行为的效力,并非经过诉讼解除才生效。二者在诉讼中最大的区别在于形成诉权个是通过诉讼才能使权利发生变动(即解除合同),判决生效才发生权利变动的法律后果,形成权诉讼则是确认某一引起权利变动的行为其是否有效,有效则行为到达对方时已经发生效力;二者存在权利变动时间节点的根本区别。

结合《民法典》第565条第1款“当事人一方依法主张解除合同的,应通知对方。自合同通知到达对方时解除;通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除,债务人在该期限内未履行债务的,合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的,任何一方当事人均可请求人民法院或仲裁机构确认解除行为的效力。”可以明确判断出租人的合同解除权是形成权,出租人的符合法定条件的解除通知到达承租人时即发生解除租赁合同的效果,出租人未发出解除通知直接向人民法院起诉的,法院或仲裁机构确认解除主张的,自起诉状或仲裁申请书送达对方时发生合同解除效力。

因此,如果出租人发出催款函或解除通知到达承租人的,次承租人了解该情形后,其代偿请求权在此时已经具备完整的适用条件,可以代承租人履行所欠租金及违约金,次承租人代为履行的,出租人无正当理由不得拒绝,而非必须进入诉讼程序才激活次承租人的代偿路径。

2、次承租人代偿请求权的行使截止期限

《民法典合同篇理解与适用》要求次承租人在“合理期间”内行使代偿请求权,但未对“合理期间”作进一步说明。司法实践中,对此“合理期间”的理解较为宽松,通说观点认为:承租人逾期支付租金导致出租人主张解除合同时,次承租人有权于案件审理结束前主张行使代偿请求权,以继续履行合同。这一做法符合抗辩权的行使条件,同时满足了租赁合同纠纷处理原则中的社会效益要求。

(四)次承租人的清偿范围

不论是旧的《解释》第17条还是《民法典》719条,均未对次承租人所偿租金及违约金的范围做进一步更具体的表述。而司法实践中,承租人将租赁物租赁个一个乃至多个次承租人,而对出租人拖欠租金及违约金的情况,次承租人得以合力主张清偿承租人债务,如无合力清偿之合意,则单个次承租人也需要完全承担承租人所拖欠的全部租金及违约金,以此为基础方能抗辩出租人的合同解除权,而不仅限于转租合同中单一次承租人所应负担的部分。