2022-12-10 17:35:00

1935年,外公初级中学毕业,经人推荐,在家乡揭阳的私立树德小学任教。科目是国文和算术。初次面对学生,十五岁的他不会预知这三尺讲台,一站到底多少年。尽管事先花了很多心思备课,初执教鞭的外公还是紧张不已,十几分钟就讲完了预备的所有内容,再不知道要讲些什么。老师青涩,学生顽皮,外公的第一堂课在喧闹声中草草收场——后来他回忆,就是从那时立志要当一名好老师。

于是,外公作为插班生,进入私立海滨中学师范科,初次接触教育学。为贴补生活,他在学习之余到夜校兼课,直到抗战爆发,学校停课。此后,外公在连天烽火中一边参加抗日组织活动,一边辗转任教于普宁县、潮阳县几所小学,还协助地下党,为农民办夜校、为群众办讲座。

为避战火,厦门大学内迁长汀。外公听说后,自揭阳跋山涉水,步行千里,投考教育系。入学梦圆之日,恰是第二年中秋月圆时。从此,外公与厦大结下一世缘分。从大二开始,他先后兼职任教于长汀中山小学和县立中学。所以,外公的大学生涯,不仅是在讲台下聆听,也要站上讲台实践——也许正是这种经历,让他洞悉了教与学的关系。后来,外公在新潮的网课上引用古老的《礼记》,道出了自己的理解:“教,然后知困。知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。”

毕业后,外公先后在雩都县立中学和南昌葆龄女中任教,直到抗战结束。厦门大学回迁鹭岛,外公也获母校聘用,在教育系谋得教席,同时还受命复建厦大附属小学。后来,他又在厦门一中兼职任教。1950年台海风云乍起,外婆与众多教工家属随厦大理工诸系再次内迁龙岩时,外公还为她到厦门大同中学代课——能在大、中、小学执教,无疑是一段不同寻常的人生经历。

1964年,外公被借调入京,接下来一年时间,辗转天津、河北和山西,调研半工半读和农业中学,走下讲台,但并未远离。直到十年浩劫,他才不得不暂别课堂。所幸,七年后外公得以重返厦门大学,从此再未离开,和师生们一起迎来拨乱反正的历史转折时刻。1978年的《光明日报》因为那篇讨论真理标准的伟大文章载入青史。就在同一年,外公也有一篇小小文章《必须开展高等教育的理论研究》在这张报纸上刊载——春雷乍响,正是每一颗理想种子萌芽的季节。

1984年起,年逾花甲的外公不再担任学校行政职务。此时,他讲授的高等教育学刚刚被确定为二级学科;厦门大学有了硕士学位授予权;外公也出版了专著。但他还要为这个新学科的博士点、重点学科点而努力。当时,谁都不会想到,将有多少学生将聆听外公传道、授业、解惑……古稀、耄耋这样一些暮色苍茫的年岁,被他活成了第二次“而立”与“不惑”。

如果说外公的一生就是一堂课,上半堂课始于救亡图存的年代、然后经历了建国的喜悦,也要面对文革浩劫。外公是老师,同时也是学生,还是救亡同志会和青抗会会员,当过编辑、干事,在校园里扫过马路、五七干校养过猪……身份变换,是因为偌大中国曾经风雨飘摇,安放不下一张讲台。所幸,下半堂课开始时,风和日丽。

在别人颐养天年的时候,外公欣然开讲。

外公是如此珍惜这下半堂课。长汀时期受萨本栋校长影响,他养成了每次上课都提前十五分钟到教室的习惯,至终如一;直到耄耋之年,外公依然坚持站着讲完整堂课,一站往往就是一整天;言之未尽,就留待近八百场周末家庭学术沙龙。为了传播一生所学、所思、所得,外公不知疲倦地奔走四方,登上天南海北、西洋东瀛诸多学府的讲台。机场、逆旅中邂逅过的多少人,还记住老人家来去匆匆的身影。为了不耽误学生们的课业,他甚至把北上的列车车厢当成课堂,讲完课后踏上月台,直接赶往下一个讲台。

从1984年算起,外公将教学生涯又足足延长了三十多年——用一次人生,上了寻常人两世才教完的课。

我们早已习惯了外公永远在上课的生活状态。哪怕自己也不再年轻,可只要外公还在讲课,我们就感觉不到时日如飞、岁月催人,就不敢把渐长的年岁当成懈怠的理由。因为年纪更大的人还在辛勤工作,还在学习新的知识,领略新的生活乐趣。年近百岁,外公在电影《当我们海阔天空》里饰演一名大学老师,把银幕变成了讲台,本色演出;年逾百岁,外公的云课堂又吸引了三万名听众同时在线……

外公的讲台日渐多样化,身份却越来越单纯:繁多的行政职务和社会工作陆续卸下,父母恩师、同窗故友,乃至相伴一生的伴侣次第消逝在岁月长河里。似水流年,又为他送来一群群永远年轻的学生……慢慢地,外公所亲、所近的世上之人,都可以算是他的后学晚辈了;慢慢地,“潘先生”成了他唯一的称谓。从《礼记》《庄子》开始,中国人以“先生”指称老师。在研究院,乃至高教学术圈中,不冠姓氏的“先生”二字,大抵就是指外公。这是一种特殊的符号——是通过八十多年不知疲倦地讲课,刻画在这个世界上,在人们心里。这个符号隐藏的是特别的身份认同,标识出他最珍惜,也是最后时光里唯一的身份——教师。

某种程度上,我们这些血亲后人也视外公为师,受言传身教,为他的家风、学风熏陶。学术上,我们不是外公的衣钵传人。但我们从他身上得到的,也不止于血脉,而是永远学习的能力和动力。和他相处的时光,就是我们人生中最珍贵、最长的一课。

在这样一个特别的时点,回眸凝望1935年树德小学的小小讲台,不由心生感慨:这堂课是如此漫长,听课的人一代代,换了容颜;这堂课又是如此短暂,八十七年也不过刹那之间,让人意犹未尽。我们也知道,没有不老的老师,没有不了的陪伴,再精彩、再长的一堂课终要迎来下课时分。就如少年时,我们离开学堂,带着一丝留恋,躬身俯首,道一声“老师再见”

——此情成追忆,不用诉离殇。

这也许是结束,也许不是。如果真有来世,我们一定还能继续聆听外公的讲授。因为他在百岁之际曾许诺:“假如有第二次生命,我还是愿意当老师”。

道别的时刻就要到了。这是外公第一次不能亲口宣布下课。只不过,在我心里,那一篇篇纪念文字,都在校园铃声的伴和下,化为同一个声音,代他道一声:

下课……

编者按:

本文作者陈力舟律师为潘懋元先生外孙

以下为潘懋元教授简介

潘懋元教授简介

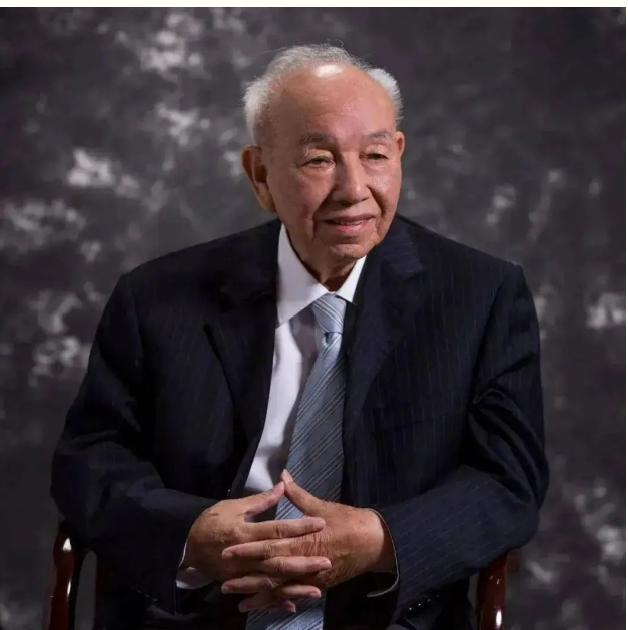

潘懋元(1920年-2022年),厦门大学文科资深教授,中国高等教育学创始人。