按:我国《合同法》第45条确立了附解除条件合同制度,该制度与约定解除权合同制度存在一定共性,同时也存在区别。附解除条件合同是指在合同中附解除条件,当解除条件成就时,无须任何一方当事人主张行使“解除权”,该合同即自动且当然地失效。而约定解除权的行使需以当事人作出明确意思表示为前提。

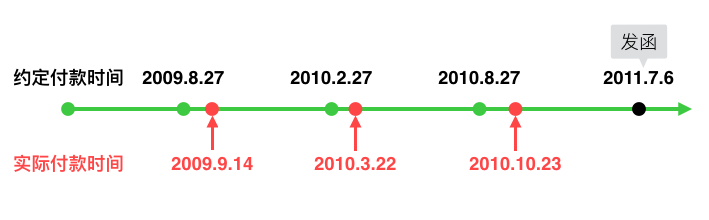

2009年2月27日,甲方郭某与乙方伯尼公司签订《专利授权协议》,约定甲方自协议生效起三年时间授权乙方为全国范围内唯一的专利合法使用人,乙方承诺在协议生效后三年内每六个月付给甲方人民币30万元。若乙方不能按期付款给甲方,则视乙方违约,违约一次,本合同即作废。协议签订之后,伯尼公司分别于2009年9月14日、2010年3月22日、10月23日向郭某支付前三期专利许可使用费各30万元,其后未再向郭某支付专利许可使用费。郭某分别于2010年11月15日、2010年12月27日、2011年2月22日、7月6日四次致函伯尼公司提出终止《专利授权协议》。2014年2月25日,郭某向一审法院提起诉讼,请求判令:原被告之间的《专利授权协议》于2010年8月28日解除。

关于协议第4条约定“违约一次,本合同即作废”的理解问题。根据《合同法》第93条之规定,约定解除合同的条件,通常应当明确一方当事人在条件成就时可以行使合同解除权。而讼争合同书的表述为“本合同即作废”,从合同文义的角度分析,本句表述突出的是合同“自动作废”,无待于当事人主动行使解除权。讼争合同系附解除条件的合同,当条件成就时,合同效力即告终止。被告在支付三期专利许可使用费时,均出现了迟延履行的情形,其中第一次、第二次迟延,因双方均以行为表明愿意继续履行合同,可视为双方均同意不终止合同的效力,故而虽然解除条件成就,但本着尊重意思自治的原则,应使合同效力延续。被告在第三次支付专利许可使用费迟延后,未再向原告支付剩余的专利许可使用费,原告亦明确表示不愿意在第三次迟延履行后延续合同的效力,故原、被告双方对于延续合同效力未达成合意。根据双方约定,自被告第三次迟延履行构成违约后,即至2010年8月27日被告未支付当期专利许可使用费,专利授权合同的效力于次日终止。

原审法院宣判后,伯尼公司不服,提起上诉,二审法院认为:

《合同法》第45条规定的内容系关于合同的生效与约定的条件成就的关系,而本案涉及的是对生效合同的约定解除权的行使问题。根据《合同法》第96条规定:当事人一方依照本法第93条第2款、第94条的规定主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。郭某在2011年7月6日致函中虽提出协议终止时间应追溯至2010年11月15日,但该时间明显与2011年2月22日致函相矛盾。依法应认定协议终止日期为2011年7月6日。

两级法院对《专利授权协议》的终止时间作出了不同的认定,原因在于对协议条款的性质认定不同。一审法院将协议约定的“违约一次,本合同即作废”解释为当事人对协议解除条件的约定,而二审法院则将该条款解释为双方当事人对解除权行使条件的约定。在不考虑双方当事人协议签订后的履约情况,如果纯粹从协议约定的内容来看,将“违约一次,本合同即作废”理解为当事人对协议解除条件的约定并无不妥。即在解除条件成就后,案涉协议即时失去效力,协议权利义务自动消灭,无需当事人一方或双方的意思表示。这也是附解除条件合同失效与合同解除、终止之间的区别所在。

本案特殊之处在于,郭某在伯尼公司逾期支付前三期款项后虽然提出异议,但对于伯尼公司第四期及其后的逾期支付款项行为发生时,郭某在与伯尼公司多次往来函件中对协议终止的描述存在自相矛盾之处,即郭某多次发函要求继续支付款项,否则将要终止协议,这与协议约定的“违约一次,本合同即作废”的说法明显存在矛盾。如果结合郭某实际履行协议过程中往来函件的内容,将协议中的前述约定解释为双方当事人对生效合同约定解除权的情形,也似乎具有一定的合理性。但笔者认为,附条件解除合同与约定解除权的行使具有不同的法律性质,从立法者将前者放在合同的效力一章,而将后者放在合同的权利义务终止一章,就可见二者的作用和价值并不相同。附解除条件的合同当条件成就时合同当然且自动地消灭,无须当事人再做出意思表示;而在约定解除权的合同的情况下仅仅具有解除的条件还不能使合同消灭,必须有解除行为才能使合同实际解除。因此,在不考虑其他因素的情况下,将“违约一次,本合同即作废”解释为当事人约定解除权是值得商榷的。

在陈某与缪某其他合同纠纷一案【再审(2011)民抗字第96号】中,双方当事人在协议中约定了“首期款未按期支付的本协议作废”,各级法院对该合同条款的解释出现了分歧,并因此出现了截然不同的判决结果。最高人民法院结合该案中缪某在签约当日只收取部分首期款的事实,缪某选择了签约,而未“作废本协议”的行为,据此认为如果双方未对“作废本协议”的条件进行变更,那么,从协议各方签字生效当日开始,协议即不具有约束力。也就是说,各方签订的是一份自始即可作废的合同,这显然不符合逻辑及缪某接受部分首期款的事实。最高人民法院据此维持了湖南省常德市中级人民法院关于双方当事人签订和履行协议的行为视为缪某对首期款数额变更的默认,协议约定的解除条件并未成就,协议应继续履行的观点。即最高人民法院将“首期款未按期支付的本协议作废”视为附解除条件的合同条款。

回归到本案,抛开案件判决的结果来看,我们还能得到什么启发?

影响两级法院对同一事实作出不同解释及法律理解的关键因素在于前述双方当事人履约过程中的函件往来内容。这也突出体现了在签订协议后,当事人履约过程中函件内容的重要性。函件作为诉讼证据之一,在诉讼中往往具有重要作用。无论是企业还是个人,在履约过程中应当对双方的函件往来内容高度重视。函件内容不应当随意曲解合同条款,多次函件往来过程中,对合同条款的解释也需尽可能保持一致,避免自相矛盾。

(2014)闽民终字第1126号

起草人:陈勇

复核人:陈珂